تمثل المعرفة العلمية النموذج المثالي في التقدم والنمو طوال العصر الحديث، بوصفها أرقى ما وصل إليه العقل البشري من معرفة. ولذلك تسود رؤية تقليدية في فلسفة العلم تجاه طبيعة المعرفة العلمية، إذ يعد سر تقدم العلم ونجاحه هو تحرره من القيم الاجتماعية والأيديولوجيا، ولذلك لا يعتمد إلا على مناهج علمية محايدة وموضوعية، تعطي للمنطق والعقل والتجربة فقط كل القيمة. ومن هنا يمكن تقبُّل النظريات والفرضيات المقدَّمة من تلك المعرفة العلمية.

لكن تلك الحيادية العلمية، أو النموذج المثالي للعلم بوصفه متحررًا من كل القيم والتوجهات الاجتماعية والأيديولوجية، بات موضع شك في كثير من الدوائر الأكاديمية من أصحاب التوجه الاجتماعي، وأصبح تقدم المعرفة العلمية ونموها في نظرهم، لا يسير على هذا النحو الحيادي في الواقع.

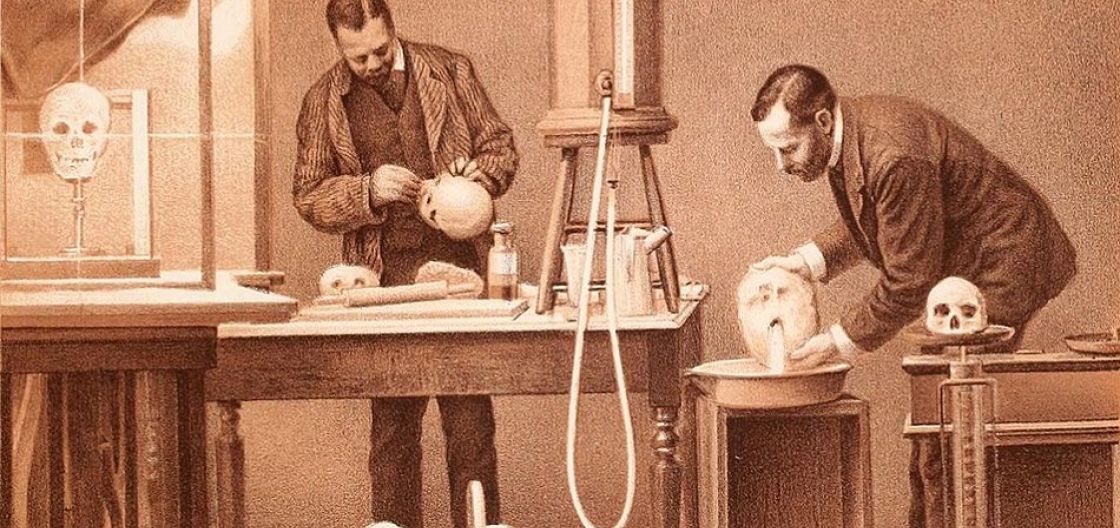

نجد كثيرًا من المؤرخين والمشتغلين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، يتجهون في دراساتهم، إلى كشف تلك العلاقة بين النظريات العلمية والأيديولوجيا، فعلى سبيل المثال: العلاقة بين علم قياس الجماجم في القرن التاسع عشر، والتحيزات الجنسية والعنصرية، أو العلاقة بين رأسمالية القرن التاسع عشر، ونظرية التطور الداروينية. بل إن التحيزات والسياسات العامة كثيرًا ما تتدخل في صياغة عدد من البرامج البحثية المعاصرة وتشكلها، مثل تلك الدراسات التي تؤكد على الأسباب الوراثية للفروق الجماعية في الذكاء.

نحاول هنا إذًا، أن نعيد قراءة هذا الحياد العلمي المرتبط بمفاهيم تقليدية، كالموضوعية والعقلانية والقيم المعرفية الخالصة، في ضوء هذا الارتباط بين العلم والمجتمع، بين دراسة الطبيعة والقيم الاجتماعية من علاقات ومصالح وأيديولوجيا.

الأيديولوجيا، والتحيزات، والفهم المسبق في المعرفة

نشر «توماس مالتوس»، في عام 1798، كتابه الشهير «مقال عن مبدأ السكان»، ومالتوس واحد من أهم رواد علم الاقتصاد التقليديين الذين كان لهم تأثير كبير في علم الاقتصاد، فقدَّم قانونه الشهير المتعلق بالسكان والغذاء. ويتلخص في أن زيادة عدد الأفراد أو السكان يتضاعف بشكل مستمر، كل فترة، طبقًا لمتوالية هندسية، أي (1، 2، 4، 8، إلخ)، وفي المقابل، فإن القانون الذي يحكم تزايد المواد الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان من أجل البقاء على قيد الحياة، يتضاعف وفقًا لمتوالية حسابية، أي (1، 2، 3، 4، إلخ).

ينتج من ذلك، تراجع نصيب الفرد من الغذاء بمرور الوقت، ونتيجة هذا القانون التي سيؤدي إليها على حد قوله، إما البؤس وإما الرذيلة.

تعد مسألة الحياد العلمي الخالص، أمرًا مثاليًّا ويوتوبيًّا يستحيل تحقيقه في الواقع.

يقدم لنا الكاتب والاقتصادي جلال أمين، في كتابه «فلسفة علم الاقتصاد»، محاولات لكشف تحيزات الاقتصاديين والأسس غير العلمية التي نشأ عليها هذا العلم. لذلك، فإن قانون مالتوس يعد مثالًا جيدًا لما يريد إيضاحه من أن علم الاقتصاد به كثير من المفاهيم والقوانين التي لا تكتسب صدقها ومبرراتها من دقة الواقع والعقل (التجربة والمنطق)، بقدر ما يتداخل معها العلاقات والمصالح والتحيزات التي لا علاقة لها بمقولات العلم الحيادية كما قلنا.

يُرجِع أمين تلك التوجهات الخارجية غير العلمية، التي أسهمت في تشكل قانون مالتوس، إلى أربعة عوامل: الأول، هو تبني مالتوس لموقف ورؤية متشائمة، ويظهر هنا الجانب الذاتي أو السيكولوجي. والثاني هو انحياز مالتوس للتوجه المحافظ ضد التوجهات الثورية في مسألة الإصلاح والتغير الاجتماعي. والثالث، تحيز مالتوس الطبقي نحو المستفيدين من الوضع السائد ضد مصالح الطبقات المتضررة من هذا الوضع.

وأخيرًا، رؤية مالتوس الخاصة للإنسان بوصفه غير مميز عن أعضاء المملكة الحيوانية، مثلهم تمامًا، عكس ما كان سائدًا في العصور الوسطى من تميز الإنسان عن جميع المخلوقات. ولذلك يصعب الحكم بحيادية على نظرية مالتوس.

اقرأ أيضًا: امنعوا الفقراء من ممارسة الجنس: كيف ظهرت فكرة تحديد النسل؟

وتعد مسألة الحياد العلمي الخالص، أمرًا مثاليًّا ويوتوبيًّا يستحيل تحقيقه في الواقع، بل يوجد دائمًا تداخل مع تلك العوامل الخارجية غير العلمية، وهو ما يؤكد عليه أمين أيضًا في كتابه، فكشف تحيزات وأيديولوجيات معينة قد يساعد على تطويرها أو إفساح المجال لغيرها، والتي تكون أكثر ملاءمة لمجتمع ما عن غيرها. فليس المقصود هنا التخلص التام من أي عوامل أيديولوجية لا تنتمي إلى مقولات الحياد العلمي، فالأيديولوجيا قد تعمل لصالح نمو المعرفة العلمية.

ما الأيديولوجيا؟

يعود التوجه للحيادية الخالصة إلى تراث العقلانية الغربية الحديثة، كما نشأت مع «فرانسيس بيكون» و«رينيه ديكارت».

إن مصطلح الأيديولوجيا يتسم بأنه من المصطلحات المراوغة التي تتحول وتتغير باستمرار، وفقًا لمدخل المفكر، أو الكاتب الذي يتناولها. إلا أن هذا المعنى المتغير لا يخلصها من الشبهات التي التصقت بها. فالمصطلح يرتبط دائمًا بكل ما هو مضاد للحياد العلمي أو المعرفي، بما يشمل من تحيزات مسبقة وتوجيهات لصالح أفراد أو جماعات معينة.

لهذه الأسباب، نعتمد على تعريف للأيديولوجيا خالٍ من أي حكم تقييمي، وهو التعريف الذي استخدمه محمود أمين العالم، في دراسته عن الأيديولوجية العربية الحديثة، إذ يقول إن «ما نقصد بالأيديولوجيا هو التصورات والقيم والأذواق والحساسيات التي تشكل رؤية عامة موحدة متماسكة أو شبه متماسكة، والتي تنعكس في المسلك القومي والاجتماعي، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية». وبناءً على ذلك التعريف، فإنه لا يوجد معيار صارم وموضوعي نستند إليه لنعرف ما إذا كانت الأيديولوجيا مفيدة أو ضارة، حقيقية أم كاذبة، متحيزة وبعيدة عن الواقع أم لا، لأنها تستطيع أن تكون كل ذلك.

لعلنا نلاحظ أن أول ما يرد على الذهن عند الحديث عن الأيديولوجيا، أنه ليس شيئًا آخر سوى التحيزات المسبَقة لصالح شخص أو جماعة معينة، أو حتى لصالح فكرة أو توجه عام سائد في المجتمع. إذ يتحدث عالم الاجتماع «كارل مانهايم»، عن مفهوم جزئي للأيديولوجيا، يعتمد في الأساس على سيكولوجية المصالح أو المنافع، فتصبح تلك الأفكار أو التصورات بمثابة ستر وإخفاء لحقيقة الوضع أو الموقف، نظرًا إلى أن تقديم تلك الحقيقة، كما هي، لا يتناسب مع مصالح ذلك الشخص.

ربما يعود هذا التوجه نحو الحيادية الخالصة من التحيزات، إلى تراث العقلانية الغربية الحديثة، كما نشأت مع فيلسوفين كبيرين، هما «فرانسيس بيكون» (1561-1626) بمنهجه التجريبي، و«رينيه ديكارت» (1596-1650) بمنهجه العقلي الرياضي، إذ نجد كلًّا منهما يدعو بطريقته الخاصة، إلى تخليص العقل من أي تحيزات مسبَقة للوصول إلى نوع من المعرفة اليقينية أو العلمية الصارمة، لذلك جاءت دعوتهم إلى إقامة مناهج علمية صارمة، وتطهير العقل من كل ما يعلق به من أوهام وانحيازات.

قد يعجبك أيضًا: كيف تطور المنهج العلمي في العصور الحديثة؟

كان ذلك هو الطرح التقليدي الذي نشأ مع الحداثة الأوروبية، والتوجه النموذجي لبناء معرفة دقيقة ومحايدة. لكن يبدو أن المعاصرين صاروا أكثر واقعية وتواضعًا في النظر إلى الطابع المعرفي (الإبستمولوجي) بوصفه لا يخلو من التحيزات، بل من غير الممكن أن يخلو من التحيزات المسبقة. فهذا فيلسوف المنهج العلمي الشهير «كارل بوبر» (1902-1994) يحدثنا، في كتابه «أسطورة الإطار»، عن صعوبة التخلص من الانحيازات المسبقة، حتى في مجال البحث العلمي، لأن الفكرة القائلة إننا نستطيع أن نطهر عقولنا، كما نشاء، من الانحيازات، ثم نتخلص من كل الأفكار أو النظريات المسبقة على البحث العلمي والممهدة له، فكرة ساذجة وخطأ.

نجد أن قاعدة «طهِّر نفسك من الانحيازات» ليس لها إلا نتيجة خطيرة، وهي أنك قد تحاول مرة أو اثنتين، وتعتقد أنك نجحت، ونتيجة لهذا تتشبث أكثر بانحيازاتك وعقائدك القاطعة، وخصوصًا تلك التي لا تكون على وعي بها.

يؤكد كذلك التيار التأويلي (الهرمنيوطيقي) المعاصر في الفلسفة، حتمية وجود بناء أو فهم مسبَق في عملية المعرفة، فالمعرفة بوصفها نوعًا من التأويل تتطلب حضور الذات العارفة، وتداخلها مع الموضوع المدروس، أو تدخُّل القارئ في بناء موضوعه، والتأويل بوصفه نوعًا من الفهم لا بد من أن يشتمل على بعض التحيز أو المعنى المسبق.

لهذا يحدثنا فيلسوف التأويل الأكبر «هانز جورج غادامير» (1900-2002)، في كتابه الشهير «الحقيقة والمنهج»، عن تلك التحيزات أو الأحكام المسبقة، وكيف يؤثر التراث في العلوم الإنسانية: إن عنصر التراث يؤثر في العلوم الإنسانية رغم النقاء المنهاجي لهذه العلوم، وإنه عنصر يشكل الطبيعة الحقيقية لهذه العلوم، وعلامتها الفارقة، بل إن عناصر التراث يمكنها أن تؤثر أيضًا في العلوم الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، تُمنَح الأفضلية لمشروعات بحثية معينة في أماكن معينة.

إن ما يمكن أن نتعلمه من الدرس الفلسفي المعاصر، هو تقبُّل تلك التحيزات القائمة بالفعل في جسد المعرفة وتفهُّمها، وربما علينا فقط أن نكون على وعي بتلك التحيزات دون محاولات واهمة في الوصول إلى النقاء المعرفي، والاعتراف بتداخل الذات مع موضوعها، وتوجيهها له حتى في أدق العلوم التي تستخدم منهجيات تجريبية صارمة، وتعتقد أنها على قدر من الحياد.

اكتشاف الذات في المعرفة العلمية الموضوعية

دعنا نتأمل الآن العلوم الطبيعية، وعلى وجه التحديد الفيزياء، بوصفها أكثر العلوم انضباطًا وموضوعية وحيادية. سنجد أن طبيعة هذه الموضوعية التي كانت تتسم بها الفيزياء، كنموذج مثالي متحرر من عنصر غير علمي، تهتز إلى حد ما، مع بزوغ النظريات المعاصرة الجديدة التي حلت محل فيزياء نيوتن وتصوراتها الكلاسيكية، نقصد فيزياء الكوانتم والنسبية، بوصفهما النظرية العلمية التي تمثل مظلة عمل الفيزياء المعاصرة.

كانت الفيزياء الكلاسيكية قبل بدايات القرن العشرين، ترى أن الظاهرة التي ندرسها، أو الموضوع الذي نقيسه، لا يتأثر بأدوات أو وسائل القياس التي نستخدمها، فقياس طول هذا الحائط أو ارتفاعه مثلًا لا يغير منه شيء. لكن في المقابل، نجد فيزياء الكوانتم التي تحكم الظواهر الذرية، تؤثر فيها أدوات القياس بشكل مباشر على الظاهرة أو الموضوع الذي يقاس.

هناك تعاون إذًا بين الذات العارفة، وهي هنا أداة القياس، والموضوع، أو ما يقاس، من أجل صنع العالم الخارجي وتكوينه، وأصبح الجسم أو المادة عبارة هذا التداخل بين الذاتية والموضوعية. يحدثنا الفيزيائي الشهير، والحائز على جائزة نوبل، «فيرنر هايزنبرغ»، عن أن ما نسميه بالعالم الموضوعي، هو من صُنع تدخلنا النشط وطرق مشاهداتنا، وتجاربنا ليست كما يقول هي الطبيعة نفسها، بل هي الطبيعة بعد أن تغيرت وتبدلت باجتهاداتنا في سير البحث.

فمبدأ اللايقين الذي قدمه هايزنبرغ في الفيزياء، ينص على أنه لا يمكن تحديد موقع الإلكترون في الذرة وسرعته في وقت واحد، فلا يمكن فصل الأشياء عمن يُجري عملية القياس، وعلى المُجرِِّب أو المُلاحِظ، أن يختار أيهما سيقيس، وضع الإلكترون أم سرعته، لأننا لا نستطيع قياس الوضع والسرعة كليهما. يقر مبدأ اللايقين إذًا بأننا لا نستطيع أن نعرف كل خصائص النسق معرفة منضبطة، فإذا قيست خاصية معينة بدقة ستصبح الخاصية الأخرى غير يقينية.

ليس العلم نقيضًا للأيديولوجيا، بل يمكن اعتباره هو أيديولوجيا في حد ذاته.

اعتمدت الفلسفات النسوية كثيرًا، على مبادئ تلك الفيزياء الحديثة ومفاهيمها المغايرة للمفاهيم التقليدية التي كانت سائدة في الفيزياء الكلاسيكية، مثل المطلق والموضوعي والحتمي. من هنا أعطت لمفهوم الذاتية دورًا ومكانة كبيرة في المعرفة العلمية، وأصبحت الذات العارفة موجودة كمتغير أساسي في دراسة الطبيعة، وتراجعت بذلك فكرة الموضوعية المطلقة في منظومة المعرفة العلمية.

سرعان ما سنجد حركة معاصرة أكثر راديكالية في منظورها لدعاوى المعرفة العلمية وأطروحاتها، وهي حركة تُعرَف باسم «البنائية الاجتماعية»، وترتبط بعلماء السوسيولوجيا والمشتغلين بالدراسات الاجتماعية للعلم. فليس البحث المحايد وراء الحقيقة هدف المعرفة العلمية، فهذه الأطروحات والنظريات العلمية ليست إلا بناءات أنشأها العلماء وصاغوها اجتماعيًّا، ومن ثمَّ، فإن هذا العالم الخارجي غير مستقل عن تصورات العلماء وتوصيفاتهم التي يقدمونها له.

بناءً على ذلك، يمكنك القول، على سبيل المثال، إن الكُوارْك (جُسيم أوَّلي في الفيزياء)، وكذلك الهرمون المنبه للغدة الدرقية، ما هما إلا تصورات خاصة بالعلماء، تُبنَى اجتماعيًّا.

القيم الاجتماعية والأيديولوجيا كجزء أصيل في جسد المعرفة العلمية

يمكننا النظر، إذًا، إلى المعرفة العلمية بوصفها تشتمل على مكونين: الأول خاص بالقيم النظرية المعرفية الخالصة، وهي القائمة على مقولات المنطق والعقل والتجربة، والمكون الآخر هو تداخل القيم الاجتماعية معها، أو فلنقل التداخل بين ما هو معرفي وما هو اجتماعي في المعرفة العلمية.

لم يعد الحديث عن هذا الحياد العلمي المطلق مقبولًا، وعلى وجه التحديد لدى أصحاب التوجه الاجتماعي في العلوم الإنسانية والفلسفة. كذلك تغيرت مفاهيم الموضوعية الخالصة ليحل محلها مصطلح جديد هو «البينذاتية» (Inter-subjectivity)، ويعني التداخل بين الذات العارفة وموضوع الدراسة. فمن الجيد أن تسعى العلوم نحو الحياد والموضوعية قدر الإمكان، من أجل التطوير والتحسين المستمر في نظريات العلم، لكنها لا تستطيع أن تدَّعي خلوها التام من التوجهات والقيم الاجتماعية.

العلم ليس نقيضًا للأيديولوجيا، بل يمكن اعتباره أيديولوجيا في حد ذاته. فقد كان مرتبطًا بجماعات وتوجهات تمتلك قوى معينة داخل المجتمع، وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والتصنيع. ولذلك، فإن المعرفة العلمية تعد بشكل ما تعبيرًا عن أيديولوجية الصفوة التكنوقراطية، ونجد أهم المنتفعين بها، تلك الشركات عابرة القوميات التي تزداد مسؤوليتها في تمويل البرامج والمشروعات العلمية والتكنولوجية.

إضافة إلى ذلك، فإن تطور العلوم كان مرتبطًا بنقاشات أيديولوجية واضحة. فعلى سبيل المثال، نجد بعض المشتغلين في مجال البيئة يرون كلًّا من العلم والتكنولوجيا سببًا رئيسيًّا في الأزمات البيئية.

اقرأ أيضًا: «اليوجينيا»: كابوس التحكم في السلالات البشرية لا يزال بيننا

هل يمكننا أن نتحدث الآن عن معيار عملي (براغماتي)، يمثل مخرجًا لهذا المأزق التقليدي الخاص بالحياد المعرفي والعلمي، في مقابل التشويه الأيديولوجي؟ علينا أن ننحي جانبًا طرح الأيديولوجيا أو الأدلجة بوصفها أزمة أو تهمة أو تشويهًا للمعرفة، ومن ثمَّ، نتحدث عن قدرة هذه الأيديولوجيا أو تلك على العمل، وتحقيق إنجاز ما.

باستخدام لغة البراغماتيين، يصبح معيار الحكم على الأيديولوجيا معيار النجاح العملي، أي الثمار التي تحملها، والنتائج التي تؤدي إليها. وهكذا تكون الأيديولوجيا صحيحة ونافعة، إذا كانت تعبر عن واقع أو تصف موقفًا نستطيع أن نسلك على أساسه ونحقق النتائج المتوقعة. أما الإصرار على الطرح التقليدي القائم على أساس الحياد العلمي، والتحرر من الأيديولوجيا والقيم الاجتماعية، فإنه إصرار يناطح السحاب، وربما الصخر، كما في قول الأعشي: «كَنَاطِحٍ صَخرَةً يَوْمًا ليوهنها/، فَلَمْ يَضِرْها وَأوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ».