حين تعرّض الشاعر والكاتب المصري علاء خالد لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي كاد يودي بحياته، وفي المستشفى الذي قضى فيه قرابة شهر، نظر في عين الموت لأول مرة بوضوح، طرد عن نفسه مخاوفه منه، وطرد أيضًا تخيلاته وهواجسه القديمة عنه، ووقف في حضرته من دون حجاب ليستعيد أو يخلق في مواجهته مشاهد حياتية حميمية تمنحه فرصة أخرى في الحياة.

«كنت الوحيد الذي لا يشعر بالخوف من الموت، بعكس الآخرين الذين كانوا يحيطون بي. ربما لأني كنت أقف في حضرته، في مركزه، حيث النقطة تتلاشى فيها القُوى، هذا المكان الخفيف المنهك من التجاذبات. المكان الذي يتلخص فيه الفارق، ويصبح الشيء هو أيضًا نقيضه، تصبح المسافة بينك وبين الموت صفرًا، أو عدت أنت أحد رموزه الحية»

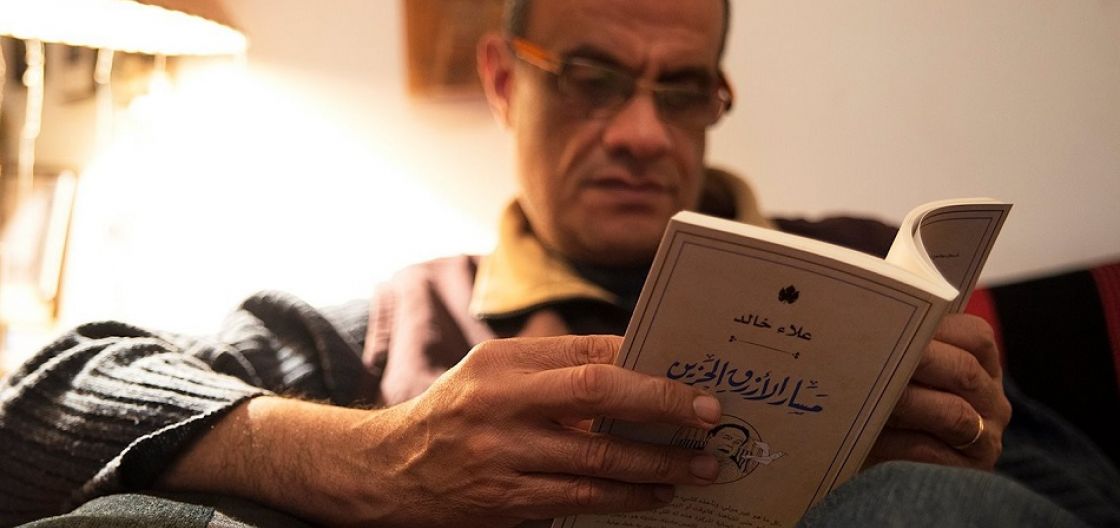

في كتابه «مسار الأزرق الحزين»، الذي أنهاه في 19 ديسمبر عام 2014، يؤرخ خالد لتلك الفترة الحرجة في حياته، ويعرض تطور رؤيته للموت في جميع مراحله، إذ أعاد تعريفه كثيرًا من المرات بحسب السياق الذي يستحضره فيه، وكذلك يستعرض مدى تشبثه بالحياة كوجه آخر للأمل.

«الموت له مكانة أعلى من الحياة، بل ويتجاوزها لأنه لا دليل ولا أثر على حضارته الغامضة إلا المحو والتحلل. الموت الندُّ الخفي للحياة، لذا تتبع الحياة خطواته وتأتمر بأمره، راضخة لهذا التمايز القدري، بالرغم من كونها أسبق في الميلاد».

ليس الموت عند علاء خالد نِدًّا للحياة فقط، بل هو أيضًا بكل ما يجسده ندًّا للأمل، أو ربما الاستسلام له هو ذلك الند للأمل. ينظر المرء فى عيني الموت ليعرف بصدق إن كان مستحقًّا للحياة أم راغبًا فيها أم لا. كل استدعاءاتنا للموت من قبل ليست استدعاء لشخصه، بل استدعاء لكل شيء يحمله الموت عن عاتقنا.

النظر في عيني الموت مفزع تمامًا، كما حدث مع ذلك الرجل في تلك القصة الشهيرة التي كتبها «سومرست موم»، في تلك الحكاية التي يحكيها مَلَك الموت بنفسه عن الرجل الذي أُرسل ليقبض روحه في الهند، ليقابله مصادفةً في فلسطين، وينظر في عينيه ليصاب الأخير بالفزع، ويذهب مسرعًا إلى النبي سليمان، ويقص عليه ما حدث، ويرجوه أن يرسله بعيدًا عن الموت قدر الإمكان.

يرسله سليمان إلى تاج محل في الهند، وهناك يقابله مَلَك الموت فور وصوله في الموعد المحدد. مرتعبًا ينظر إليه ويسأله: لماذا نظرت إليّ بغضب ذلك اليوم في السوق؟ فيجيبه عزرائيل: لم أنظر إليك بغضب، لقد تساءلت فقط: كيف ستسافر كل هذه المسافة في يوم واحد؟

ديفيد بووي: الحزن كمسألة شاعرية

أغنية «My Death» لديفيد بووي

لا ينجو أبناء فترة العشرينيات من شاعرية الموت التي تجتذبهم كالمغناطيس، وشاعرية الغموض الذي يخلِّفه الجمال العابر والوجوه الشابة التي كانت تَعِد بما هو أكثر.

منذ عامين، عقب وفاة المغني الإنجليزى الشهير «ديفيد بووي»، شاهدتُ لقاء له، سأله المحاور عن مرحلة السبعينيات في حياته، إذ كان في عشرينياته ثائرًا ومدهشًا ومجدِّدًا وخارج أي قالب، ثم أخرج قناعًا حجريًّا كان مصنوعًا لوجه بووي في مرحلة تقمصه شخصيه «زيجي ستارداست» الشهيرة، فنظر إليه بووي وضحك بسخرية قائلًا: «انظر كم كان وجهي متيبسًا وصارمًا في ذلك الوقت. يظن المرء في هذه السن أن الحزن شاعري نوعًا ما».

في السبعينيات، كانت لبووي أغنية عذبة تجسد ما يرمز إليه هذا الوجه الصارم المتيبس تُدعى «My Death»، كانت بمثابة مرثية ذاتية لبووي أو لشخصية ستارداست التي كان يتحدث من خلالها في ذلك الوقت. في هذه الأغنية يقول بووي للموت إنه يعلم أنه يراقبه عن كثب، ثم يبدأ في شرح الأسباب التي تجعل الموت يؤجل لقاءهما المنتظَر ويكتفي بهذه المراقبة.

سرعان ما تخلّص بووي المحب للحياة من هوسه بالموت، كما يتخلص كثير من الناس من ذلك الهوس في منتصف أو أواخر عشرينياتهم، ليقابل صديقه القديم في يناير 2016، أي بعد نحو 34 عامًا من تلك المراقبة الصامتة.

لا ينجو أبناء فترة العشرينيات من شاعرية الموت التي تجتذبهم كالمغناطيس، وأيضًا من شاعرية الغموض الذي يخلِّفه الجمال العابر، وتلك الوجوه الشابة التي كانت تَعِد بما هو أكثر. دُرنا جميعًا فى فَلَك صورتنا الشاعرية عن هذا الموت، وفي مرحلة ما انكشفت لي الخدعة، وحدث داخلي ذلك التحول العظيم نحو الحياة عندما وجدت رسالة أمل في المكان الوحيد الذي لم أبحث فيه.

اقرأ أيضًا: الموت: الاقتراب من المنابع المقدسة

علاء خالد: العقل.. الرفيق

«كان العقل الباطن نصيرًا لي في هذه الرحلة، ككيس الفِشار الكبير الذي يكسر حدة الظلام بالنسبة إلى الأطفال في صالات العرض. كان يأخذني لهذا العالم الملون من الزجاجات والأفلام، وبالرغم من أني لم أستدر يومًا وأرى هذا الفيلم الذي يُعرَض يوميًّا على هذه الشاشة المضيئة، لأفهم رسالة العقل الباطن الذي يريد أن يرسلها لي عبر هذا الفيلم المتكرر، إلا أنني كنت أجد في هذه الشاشة المضيئة فتحة أمل تعكس تفاصيل حياة أخرى قريبة كأنها نبوءة بأني سأعيش».

في كتاب «مسار الأزرق الحزين» هناك الكثير من صور التشبث بالحياة، حتى في أحلك اللحظات يتصالح الكاتب مع فكرة أنه قد يموت بالفعل بنظرية جديدة، هي أن الموت نفسه بداية حياة أخرى.

من قبل كان يفزعه الموت لأن فكرة البعث نفسها كانت تؤرقه: كم من السنوات سيقضيها في انتظار ذلك البعث، وما قد يصيبه من ملل، وأخيرًا هذه الأبدية التي تلي البعث، والتي كان عاجزًا عن فهمها تمامًا.

يقول: «نوم ثم نوم، ثم استيقاظ إلى الأبد. ربما ذلك ما صاغ تلك العلاقة السيئة مع الموت، ذلك الجسر الخشبي الذي يُفضي إلى رواق البعث المضيء».

لم يكن خالد وحده من يتمسك بالحياة لهذه الدرجة، فجاره العنيد في السرير المجاور، والذي كان أقرب منه إلى الموت، كان يحتفظ في سريره بالبرتقالات التي لا يقوى على أكلها من أجل وقت لاحق لم يأتِ قَطّ. كأنه بالنظر إلى هذه البرتقالات الطازجة يصنع خطة مستقبلية تمكِّنه من الحصول على وقت إضافي فقط لإتمامها.

يحكي علاء خالد عن لحظات اتحاد هذا الرجل بالموت، عند التفاف الطبيب وطاقم التمريض حوله لإنعاشه بجهاز الصدمات الكهربائية، وسقوط ثلاث برتقالات من فوق سريره وتدحرجها على الأرض «كأنها انتقلت مع روح صاحبها إلى عالم غير مرئي».

قد يهمك أيضًا: بعد عمر طويل: ماذا سترى عند الموت؟

ليس في الموت أي شاعرية.. هكذا يقول الشاعر

«أفكر ماذا سأفعل بسنواتي الجديدة المنزوعة من فم الأسد، هل هي منزوعة بحق، أم أن الأسد وجدها نيئة ولا تصلح للالتهام؟ دائمًا كنت أعمل حساب هذه السنوات المتبقية في قاع العمر، كتِفل الشاي المُر المخلوط بالسكر الذي لم يذب، وكيف سيكون أدائي وقتها. كنت أتخيلها امتدادًا طبيعيًّا، وإن كان مختلفًا، وتيرة أخرى كلحظة تصاعد مفاجئة في سيمفونية. لم أتخيلها قط كفضلة قماش ملحومة بالعمر بعد أن كادت تنفصل عنه».

ينجو علاء خالد من الموت، لكنه يعجز عن وضع وصف لمعجزته الجديدة، أو حتى الشعور بها بالطريقة التي يتوقعها من نفسه، والتي يتوقعها منه الآخرون. فقد اقترب من الموت، ورغمًا عنه اكتسب بعض خواصه. لم ينتصر على الموت كما يقول، لأنه «لا يصح أن ينتصر أحد على الموت». ولم ينتصر عليه الموت أيضًا، لأنه «يؤدي واجبه، والدور المطلوب منه في الحياة».

في كتاب «مسار الأزرق الحزين»، لم يكن للموت أي صفات شاعرية مثل موت ديفيد بووي المتخيل، أيضًا لم تلتصق صفة النبل بالسعي إلى صوره المتخيلة. يشرق الأمل من وسط هذه الكلمات فقط لأنها تتيح لك التعرف عن قرب إلى ما تردده كثيرًا وتعرفه قليلًا. لأنك في نهايته ستتلبسك روح كاتبه، وتشعر مثله برغبة عارمة في دفن قدميك فى الرمال الساخنة، التي ترمز بالنسبة إليه إلى الحياة.

ملاحظة: عنوان الموضوع مقتبس من قصيدة للشاعر «بابلو نيرودا».