يبدو وقع اسم الروائي اللبناني الراحل يوسف حبشي الأشقر غريبًا وملفتًا للنظر. فكنيته مركبة من اسمين متناقضين: حبشي وأشقر في الوقت نفسه. اسم أقرب إلى شخصية من عهد «القائمقاميتين» أو «المتصرفيَّة» (نظاما حكم أقرتهما الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بهدف فصل جبل لبنان من الناحية الإدارية عن بلاد الشام).

لكن لا يمكن اعتبار الغياب شبه التام ليوسف حبشي الأشقر وأدبه عن الساحة الثقافية اللبنانية حالة استثنائية. فحاله كأبناء جيله الذي ظهر بعد جيل عصر النهضة (ميخائيل نعيمة وأمين الريحاني ومارون عبود...)، وسبق جيل روائيي الحرب (إلياس خوري وجبور دويهي وهدى بركات...)، كأن ولادتهم في الزمن الفاصل بين حدثين مؤسِّسين جعل حضورهم خافتًا، لا هم أبناء النهضة، ولا أبناء الحرب الأهلية. معزولون بين القوميين (على اختلاف توجهاتهم) والشيوعيين، بين اليمين واليسار، دون انتماءات سياسية واضحة.

على الرغم من ذلك ستجد اسم حبشي الأشقر حاضرًا في مقالات نقدية ودراسات أكاديمية متفرِّقة بوصفه أبًا للرواية اللبنانية الحديثة دون توسع حقيقي في شرح هذا الوصف أو توضيحه.

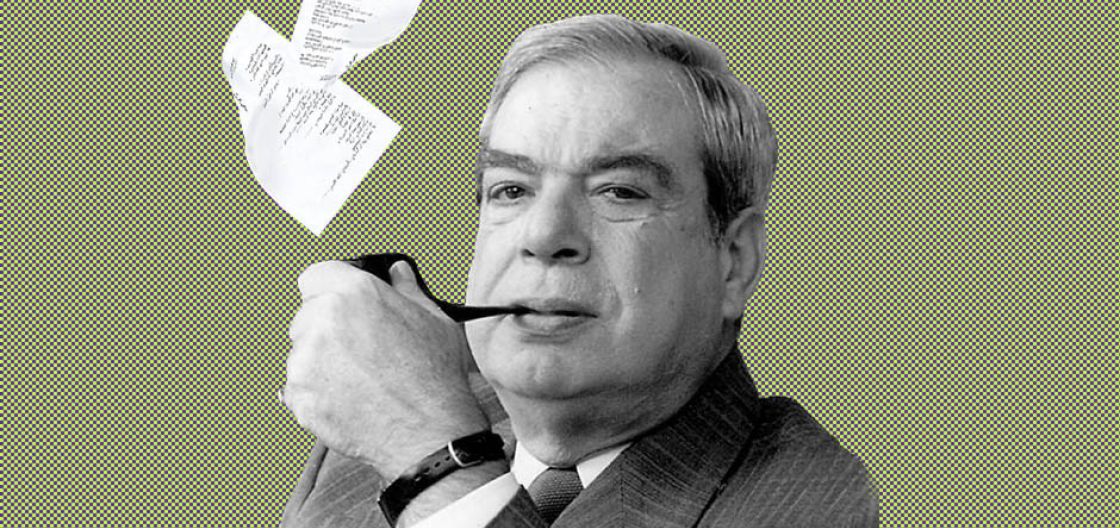

في هذا المقال سأحاول مستعينًا بقراءتي لأعماله، وبالأرشيف الذي جمعتُه من الصحف اللبنانية، ومن ابنته مايا التي قابلتها في 2017، كتابةَ سيرة ملخَّصة لحياته، لمعرفة مدى انعكاس هذه الحياة على أدبه، ساعيًا في الوقت نفسه إلى تبيان عناصر أساسية في عمله الروائي، وأثره في مَن تبعه من الأدباء.

«شِعر على ضوء القنديل»

«تتوزع عائلة الأشقر في عدد من قرى المتن الشمالي، ومن بينها ضيعتنا بيت شباب. كان أهل القرية، على سبيل الفكاهة، ينادون جد العائلة بالحبشي لشدِّة بياضه، ومع الزمن صرنا نُعرَف بآل حبشي الأشقر» - مايا يوسف حبشي الأشقر، من مقابلة أجريتها معها.

قرر يوسف الأشقر الكتابة باللغة العربية رغم حضور اللغة الفرنسية الطاغي بتأثير الانتداب ونزعة التغريب.

في قرية بيت شباب المتنية، المعروفة بحجارة منازلها البيضاء، وقرميدها الأحمر، وصناعة أجراس الكنائس التي تعود إلى القرن الثامن عشر، وُلِد يوسف حبشي الأشقر، في 1929، لأبٍ صحفي وأديب هو إميل حبشي الأشقر الذي أسَّس أكثر من مجلةٍ وجريدة وكتب فيها. ألَّف الوالد إميل 14 رواية تاريخية، على منوال جرجي زيدان، متناولاً محطات في التاريخ الإسلامي وقبله وبعده، من «زينب ملكة تدمر» و«هند والمنذر» إلى «فاجعة كربلاء» و«السفاح والمنصور».

كان من الطبيعي في بيئة كهذه أن تنشأ لدى يوسف الطفل الرغبة في الكتابة. على وقع المطر المنهمر في الخارج، وتحت ضوء القنديل، بدأ يوسف الكتابة في غرفة الضيوف المعروفة باسم «الدار».

بنبرة هادئة، ونظرةٍ لا تخلو من الحنين، يروي الرجل في مقابلة مع تلفزيون لبنان ما يتذكره عن تلك الليلة: صراخ والدته خوفًا عليه من البرد، ودخول والده عليه وسؤاله عن ما يفعله. «قلت له عم أكتب. قال لي شو عم تكتب؟ قلت له قصيدة. قال لي اقراها، قريتها، قال لي منيحة، كَفِّي».

يتابع: «سألته الوالدة ليه ما جبته؟ قال لها عم يكتب. قالت له هلأ بيبرد. قال لها معلش، ما دامه عم يكتب خليه يبرد».

منذ ذلك الوقت قرر ابن الاثني عشر عامًا الكتابة باللغة العربية رغم الحضور الطاغي للغة الفرنسية بتأثير الانتداب ونزعة التغريب. يعود ذلك بوضوح إلى الأب المشغول بالتاريخ العربي وأستاذه الأول في القرية جورج مصروعة. وهو ما يشير إليه الأشقر، خلال حفل تكريمه: التكلم بالفرنسية لم يكن إجباريًّا، لذلك غاب الـ«سينيال»، تلك الخشبة الصغيرة، هاجس تلاميذ ذلك الزمن، وكانت تلتصق بمن يتكلم العربية كالخطيئة التي لا يغفرها إلا القصاص...

كتب حبشي الأشقر قصيدته الأولى خلال أعوامه الأخيرة في مدرسة القرية قبل انتقاله في 1944 إلى مدرسة «القديس يوسف للآباء اليسوعيين» في بيروت. كانت تلك المرة الأولى التي يترك فيها بيت شباب ليسكن مع عمته في بيتها الزوجي.

خلال دراسته واصل اهتمامه بالشعر ليصدر مع زميله فرنسوا عقل، في المرحلة الثانوية، مجلة «ونحن» الأدبية التي نشر فيها قصائد يغلب عليها الطابع الرومانسي.

قد يهمك أيضًا: مكتبات أدباء مصر الراحلين: الحياة الثانية للكتب

مع «الشيطان» فؤاد كنعان

بعد تخرجه من الجامعة، تعرَّف الأشقر إلى فؤاد كنعان، ونجح الأخير في إبهار الأشقر وأقنعه بالابتعاد عن الشعر والانتقال إلى القصة.

«أتعرِّفني إليه؟ كنت وقتها بدأت أكتب ما كان يقال عنه الشعر الحر. قال موريس: معلوم. الأسبوع القادم أنا نازل إلى بيروت. وذهبنا عند فؤاد كنعان (...) مذ ذاك لم أنقطع عن زيارته. فؤاد كنعان لم يكن يحب الشعر الحر، وبخاصة ذلك الذي كنت أكتبه. وكان الحق معه، فدفعني إلى كتابة القصة، وتعهَّدني بالرعاية، وعلمني. بقليل من الملاحظات، ولكن بكثير من رفع أنفه الكبير نوعًا ما. فتعلمت، ولكن على مهل، ولغلظة في ذهني تسلل إلى بعض قصصي ما يشبه الأبطال إلى أن شفيت من ذلك نهائيًّا». - من كلمة يوسف حبشي الأشقر في تكريم فؤاد كنعان.

تعرَّف يوسف حبشي الأشقر على الروايات مذ كان في العاشرة من عمره، تعمَّق في الأدب الفرنسي، وقرأ عددًا من الروايات الروسية واليابانية والأمريكية، لكنه ظل مواظبًا على كتابة الشعر الحر.

في 1948، وخلال دراسته الجامعية، بدأ العمل موظفًا بأجر يومي في مديرية الهاتف لينتقل بعدها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. ولاحقًا، بعد نيله شهادة في الحقوق، انتقل إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

في 1951، وبعد تخرجه من الجامعة، تعرَّف حبشي الأشقر إلى الأديب اللبناني فؤاد كنعان الذي كان يدير مجلة «الحكمة»، بعد أن أبهره بمجموعته القصصية «قرف» التي «وجد فيها رائحة الشيطان». نجح كنعان في إبهار الأشقر بشخصه، واستطاع إقناعه بالابتعاد عن الشعر والانتقال إلى القصة.

لم يكن كنعان شخصًا عاديًّا، كان ساخرًا وسوداويًّا في آن، في الكتابة كما في الحياة. ابتعد في قصصه عن الحذلقة اللغوية مستخدمًا لغةً أكثر سلاسة في المفردات والتراكيب. يكتب أدبًا متحررًا من أي رقابة سياسية أو اجتماعية، يمتلئ بالجنس، ويسخر من النشيد الوطني و«شهداء الاستقلال»، معرِّيًا المجتمع ببراعة شديدة، فاضحًا نفاقه وزيف صورته الطهرانية عن نفسه.

تحت تأثير هذا الصديق الجديد الذي يكبره بتسعة أعوام بدأ يوسف حبشي الأشقر كتابة القصة لينجز مجموعته القصصية الأولى «طعم الرماد» في 1952، وتظهر فيها الموضوعات الرئيسية التي ستزخر بها مجموعاته القصصية اللاحقة.

البراءة الأولى

«شق الفجر وليل الشتاء كانا محاولتين بشريتين وأدبيتين للعودة إلى الضيعة التي كانت في ذلك الوقت مليئة بالثوابت الإيمانية، أهمية إنسان الضيعة في كتاباتي تنبع من أنه يمتلك ثوابت إيمانية بكل شي: إيمان بالله، وبما يعمل (...) في إنسان الضيعة أفتش عن ذاتي وعن ما يطمئنني. أنا صرت في حاجة إلى الاطمئنان كإنسان وكاتب» - يوسف حبشي الأشقر من مقابلة مع تلفزيون لبنان.

اختار الأشقر بعد زواجه العيش مع والديه، معبِّرًا عن عدم فهمه انقراض هذه العادة، وأسفه على ذلك في الوقت نفسه.

مع اقتراب نهاية خمسينيات القرن العشرين كان يوسف حبشي الأشقر قد بدأ تكريس اسمه ككاتب وأديب في الأوساط الثقافية. أصدر ثلاثة أعمال أدبية: «طعم الرماد»، و«ليل الشتاء» (1955)، و«شق الفجر» (1956). وبدأ الكتابة في مجلات وجرائد مختلفة، أهمها «الحكمة» وملحق «النهار الأدبي».

دارت أحداث قصصه الأولى في القرية التي أحبها، عن شخصيات عرف معظمها، واحتوت على هواجسه الوجودية الأولى عن حضور الله في حياة الإنسان والإيمان، وأثر غيابهما في الفرد. عزَّزت دراسته للفلسفة وتاريخها في «الأكاديمية اللبنانية» عام 1954 هذه الهواجس، وكذلك قراءته أعمال جان بول سارتر الفلسفية والروائية.

أخذته كثرة الأسئلة والشكوك إلى خيارات مختلفة: من جهة ابتعد عن الكنيسة، وبحث عن الله أكثر في الكتابة. أو كما يقول في مقابلة سبقت وفاته: «كنت عم بكتب متل اللي عم يسبِّح، مش عم روح ع القداس بس عم اكتب». ومن جهة أخرى دفعته أكثر إلى الالتصاق بعائلته، أو بجذوره كما يصفها، فاختار بعد زواجه في 1958 العيش مع والديه، معبِّرًا عن عدم فهمه انقراض هذه العادة، وأسفه على ذلك في الوقت نفسه.

في 1963 نشر الأشقر مجموعته القصصية الرابعة «الأرض القديمة» التي ستكرِّس اسمه كواحد من ألمع كُتَّاب جيله، إذ نالت إشادة نقدية واسعة، وحصلت على جائزة «أصدقاء الكتاب». وقال عنه توفيق يوسف عواد: «أحسست وأنا اقرأ هذا الكتاب أن يوسف حبشي الأشقر قد قبض بأصابعه العشرة على شيء بقي تحت قلمي وقلم سواي. مجرد فكرة مبهمة وهيكل لا حياة فيه».

في المجموعة المؤلَّفة من أربع قصص، هي: «راحيل» و«خطيب الضيعة» و«بو جرجي» و«أنطون» ظهر اسم قرية «كفرملات» لأول مرة. وفيها واصل حبشي الأشقر رصد التغيرات التي طرأت على مجتمع القرية بتأثير المال القادم عبر البحار من إفريقيا التي هاجر إليها اللبنانيون بكثافة منذ أواخر القرن التاسع عشر، مستعينًا بشخصيات عرفها، وأحداث عاشها، «ما أثار عليه نقمة أهل القرية» كما تروي ابنته مايا.

في «الأرض القديمة» تحاول الشخصيات مقاومة زوال عالمهم القديم وقِيَمِه، خوفًا من عالم جديد، وحده المال فيه ما يحدد قيمة الإنسان.

قد يعجبك أيضًا: اقرأ.. من مصلحتك أن تفعل

هجرة الريف إلى المدينة، مرحبًا بالرواية

«عندما بدأت كتابة القصة كنت أحلم بكتابة الرواية بسبب قراءاتي الأجنبية. فقد قرأت جميع المعلمين الكبار (دوستويفسكي، بلزاك، جويس، سرفانتس). دائمًا كان عندي ميل إلى محتوى كتاباتهم لإرضاء عقلي الديالكتيكي، فقد بدأت أسأل عن معنى وجود الله، ولماذا الحرب والفقر؟ ولماذا هذا الوجود؟ ولماذا أنا مؤمن؟». - يوسف حبشي الأشقر من مقابلة مع مجلة «الناقد».

حتى عام 1964 كان حبشي الأشقر ما يزال أسيرًا، كمن سبقه، للريف اللبناني، أو لما تبقَّى من صورته في الأذهان، لكنه انتبه قبل غيره إلى زوال هذا العالم القديم، فكانت «أربعة أفراس حُمر» مدخله إلى الرواية، ومدخله هو والأدب اللبناني إلى المدينة.

كانت رواية «أربعة أفراس حُمر» عملًا استثنائيًّا دفع أنسي الحاج إلى القول إنها «أهم رواية لبنانية في السنوات الخمسة الأخيرة».

سمح له إيمانه المتزعزع وشكوكه وقلقه الوجودي بأن يصل قبل غيره، فكانت شخصياته من أوائل من عاشوا النزوح من الريف إلى المدينة في الرواية اللبنانية. كتب الأشقر عن جيل الخمسينيات الذي انتقل إلى بيروت التي تعيش سنواتها الذهبية قبل الحرب.

ضاعت هذه الشخصيات في «مدينة الحداثة» التي تضج بالجامعات والمسارح والحانات والمقاهي، وتتسع لمثقفين وكُتَّاب وفنانين من أماكن مختلفة. بين اتساع المدينة وتعقيداتها من ناحية، وضيق القرية وبساطتها من ناحية أخرى، راحت هذه الشخصيات تفتش في ذواتها عن ما فقدته.

فتح الأشقر الباب أمام دخول «الرواية الفكرية»، كما يحلو له وصفها، إلى الأدب العربي، حيث تنسحب الأحداث لمصلحة الأفكار والمونولوغات الداخلية الطويلة، وحيث يصير ما يدور في أذهان الشخصيات موضوع الكتابة الرئيسي. كانت «أربعة أفراس حُمر» عملًا استثنائيًّا في ذلك الزمن، ما دفع أنسي الحاج إلى القول إنها «أهم رواية لبنانية في السنوات الخمسة الأخيرة».

في هذه الرواية ستتكرس «كفرملات» نظيرًا روائيًّا لبيت شباب، وستظهر شخصية إسكندر القلقة والمعذَّبة كنظيرٍ روائي ليوسف حبشي الأشقر الذي سيغرق أكثر وأكثر في بحثه عن الإيمان.

روائي مكرَّس

«يا هو موجود يا هو مش موجود، إذا مش موجود خلينا نتكل على حالنا. إذا موجود خلي يعمل معروف يقلي شو دوره بالحفلة! (...) كفر؟ فليكن كفر. إذًا أنا حر، حر أكفر، بس منو كفر. أنا عم فتش أكتر منك. أنتِ مرتاحة، أنا منِّي مرتاح». - يوسف حبشي الأشقر من مقابلة مع تلفزيون لبنان.

تروي مايا حبشي الأشقر أن والدها كان شديد العناية بنصه، يقضي وقتًا طويلًا في كتابته وتنقيحه، لذلك كانت تفصل بين رواياته فترات طويلة تصل إلى 10 أعوام أحيانًا. وكونه موظفًا من الدرجة الثالثة بالدولة ساعده على ألا يكون مضطرًا إلى أن يعتاش من كتابته. لذلك غاب الأشقر سبعة أعوام بعد نشر روايته الأولى ليعود في 1971 مع ثاني أجزاء ثلاثيته الروائية «لا تنبت جذور في السماء» الممتلئة بالأسئلة الميتافيزيقية والسياسية والاجتماعية.

هنا يصير إسكندر الحماني الشخصية الرئيسية. لديه كل ما هو مادي (المال والجنس والعقارات)، لكنه فاقد لكل شيء نفسي أو معنوي. لا يؤمن بأيٍّ من المطلقات، من الله إلى الحب، حتى إيمانه بالقرية كفرملات فقده.

يعيش إسكندر في قلق وجودي. يبحث عن الإيمان مع يقينه باستحالة العثور عليه، ساخرًا طوال الوقت من صديقه أنسي الهزَّال الذي يعيش في بحث متواصل عن مطلقات يؤمن بها، من الله في الكنيسة إلى الحب، وصولًا إلى الشيوعية.

حازت هذه الرواية اهتمامًا نقديًّا واسعًا في لبنان، إذ اعتبرتها إميلي نصر الله «قفزة بعيدة في مسيرة الرواية اللبنانية المعاصرة»، وأن الكاتب «استخدم وسائل جديدة في اللغة والأسلوب». وصلت أصداء الرواية إلى مصر. يروي الناقد المصري غالي شكري كيف عرَّف نجيب محفوظ إلى أدب حبشي الأشقر: «كانت قد صدرت له روايته الثانية (لا تنبت جذور في السماء) التي فرحت بها فرحًا شديدًا، وأعطيت نسختي إلى الأستاذ نجيب محفوظ، فقرأها وقال لي: كيف لا نعرف هذا العبقري؟ إنه روائي فذ. فأعطيته الرواية الأولى، فقرأها أيضًا، وكرَّر: كيف تظلمون مثل هذا المبدع العظيم؟ فهو غير معروف عند القارئ المصري».

في هذه الرواية يواصل الأشقر بحثه الوجودي وعمله على ثنائية الريف والمدينة، ملتقطًا فيها روح المدينة المضطربة وصراعاتها، متنبئًا، من حيث لا يدري، بالانفجار القريب.

الحرب

«أنا ضد الحرب، ولست مع أحد من الفرقاء، ولا أومن بأنهم حاربوا من أجل القضية. أين هي المعركة الفاصلة في لبنان؟ من الذي انتصر؟ إن الاهتراء من الداخل يقود إلى الحرب» - يوسف حبشي الأشقر من مقابلة مع مجلة «الناقد».

في النصف الأول من السبعينيات كان يوسف حبشي الأشقر يعيش أفضل أيامه: روائي معروف، كاتب مسلسلات للتلفزيون اللبناني، موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ورب أسرة، وأب لثلاثة أولاد. لم يعكر صفو حياته سوى هواجسه الوجودية المتزايدة، ومشكلته التي تزداد تعقيدًا مع الله، وهي الهواجس التي ستزداد وتتفرَّع مع اشتعال الحرب الأهلية 1975.

كانت الكتابة مهرب يوسف حبشي الأشقر الوحيد من الموت قهرًا أو انتحارًا.

ككثير من أبناء الريف لم يجد حبشي الأشقر، مع اشتداد المعارك في بيروت، خيارًا إلا العودة إلى بيت شباب. ترك الجميزة في الشطر الشرقي من العاصمة، عائدًا إلى «مطرح الحلم» كما يسميه، ليكتشف أنه صار كابوسًا.

تقول مايا حبشي الأشقر إن والدها، خلال الفترة الأولى، كان متيقنًا من أن المعارك، أو «الأحداث»، كما اصطُلِح على تسميتها شعبيًّا، ستنتهي قريبًا. كلَّما سأله أهل القرية: لماذا لا يسجل الأولاد في المدرسة؟ يرد عليهم قائلا: إنهم عائدون إلى بيروت قريبًا. انتظر عامًا تلو الآخر ليعرف أن الحرب لن تنتهي سريعًا، وأن نيرانها وصلت إلى القرية أيضًا.

انقسمت بيت شباب بين القوميين السوريين الاجتماعيين والكتائبيين، ولم تنجح محاولات الحفاظ على وحدة القرية طويلًا لتنفجر المعارك، مدنِّسة كل شيء حتى حرمات الكنائس، لتنتهي بطرد القوميين من القرية.

فهم الأشقر أن عالمه القديم انتهى. انتهت القرية كما انتهت المدينة، فاعتكف في بيته، بيت الطفولة والشباب والعائلة. هناك انصرف إلى الكتابة، فأنجز عمله العصي على التصنيف «المظلة والملك وهاجس الموت». لم يكن الكتاب الصادر في 1980 رواية، ولم يكن مجموعة قصصية، بل أشبه بمونولوغات طويلة يتداخل فيها النثر مع الشعر ويومياته على هامش الحرب.

في هذا الكتاب تضيع الحدود بين الواقع والخيال، واقع الكاتب وخياله، تغيب تسمية بيت شباب لصالح كفرملات، ويختلط صوت إسكندر الذي أَلِفناه في «لا تنبت جذور في السماء» بصوت يوسف الذي يراقب الأرض الخراب من التلال العالية. لكن كل ذلك يصير مفهومًا مع قول الأشقر إن «هذه النصوص كُتِبَت عفوًا، لا قصدًا، ولا صدفة»، فكانت الوحيدة بين أعماله التي نُشِرَت كما كُتِبَت دون أن يُعدِّل أو يُنقِّح فيها، وذلك رغبةً منه في الحفاظ على الحالة العاطفية والذهنية التي رافقت تدوينها.

كأن الكتابة صارت مهربه الوحيد من الموت قهرًا أو انتحارًا. واظب حبشي الأشقر عليها. وبينما كان الجيل الجديد من الروائيين، مثل إلياس خوري ورشيد الضعيف، يكتب عن خراب المدينة، كان حبشي الأشقر ينشر «وجوه من الأرض القديمة» (1983)، و«آخر القدماء» (1984)، إذ عمل في الأولى تحديدًا على تحطيم صورة الريف المثالي التي أسهم هو ومن سبقه من أدباء وفنانين في ترسيخها.

يبدو الأشقر كأنه ينتقم من ما كتبه، أو كأن الغشاوة التي غطَّت عينيه طويلُا انقشعت ليكتشف أن أبطال قصصه هم «الأجداد الحقيقيون لفصائل الأسلاف المتأخِّرة، لأنهم أول من قَتل وعنَّف وانتفع وسرق مالًا من الكنيسة، وقتل من أجل المشروع التجاري»، كما يقول حسن داوود. لذلك كانت نهاية إسكندر الحماني مقتولًا، في آخر أعماله وثالث أجزاء ثلاثيته «الظل والصدى» (1989)، النهاية الطبيعية، لا لإسكندر فقط، بل لجيلٍ كامل، أو لجزءٍ من هذا الجيل الذي عرف عبثية الحرب، ورفض الانخراط فيها.

قد يهمك أيضًا: ما الذي يجعل جملة ما تحفة فنية؟

موت البطل/ موت الروائي

«وعندما سألته عن موت إسكندر قال: لقد تعاركتُ طويلًا مع إسكندر حتى جعلته يموت، وتعاركت طويلًا مع نفسي بعدما أقدمت على ذلك. أتُراه كان يفتش في إسكندر عن فداء له؟ خجلت من أن أطرح عليه السؤال....». - جوزف عساف من مقال في مجلة «الناقد».

كانت «الظل والصدى» مرثية للمدينة وللقرية، إعلان نهاية عالم ودخول آخر جديد، أو اعترافًا بأن العالم القديم مات منذ زمن، وبأن قيم العالم الجديد، عالم الحرب، هي التي سادت وانتصرت.

هي رواية ضد الحرب، أكبر حجمًا من «لا تنبت جذور في السماء»، لكنها أكثر سهولة في القراءة. تلتحم فيها الأحداث المتعاقبة بالمونولوغات الذهنية الطويلة للشخصيات، ونتعرَّف فيها على مسيرة إسكندر الحمَّاني الحتمية نحو الموت. فهو الرافض للحرب، الخائن للموارنة والمنشق عليهم، كخالقه يوسف حبشي الأشقر الذي يقول: «أنا أومن بمارونيتي الحقيقية، مارونية المسيحي لا مذهبيته».

يمكن القول إن أعمال حبشي الأشقر بأكملها، لا الثلاثية الروائية فقط، تغوص في مجتمع الموارنة في لبنان وتحولاته منذ ما قبل الاستقلال إلى ما بعده، ومنذ بداية الهجرة إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وإلى ما بعد حرب السنتين. يضيف ذلك إلى القيمة الفنية لروايته الأخيرة قيمة الشهادة التاريخية لأنها من الروايات اللبنانية القليلة التي تحكي عن الحرب من وجهة النظر المارونية.

تَقدَّم يوسف حبشي الأشقر في العمر، تعب من الحرب، ومن الجسد الموصول بالآلات من أجل غسيل الكلى. بعد «الظل والصدى» أعلن أنه فرغ من الكتابة، قائلًا: «انتهت حربي مع الكلمات». وعلى الرغم من ذلك، فإن ابنته مايا تحدثت عن أنه فاتحها برغبته في كتابة رواية تحمل عنوان «يوميات سكان بناية البحيرة».

ليس ذلك بغريبٍ عن الرجل الذي قال في لقائه الأخير إنه كان قاسيًا أكثر من اللازم على قريته. وهو، وبحسب جوزيف عساف، «قد استيقظت فيه (قبل وفاته) روحانية أكيدة غريبة عن كتاباته، أقلُّه فلسفيًّا».

في الخامس من أغسطس 1992، وخلال عودته إلى القرية من عمله بـ«الضمان الاجتماعي»، في بيروت، أصيب يوسف حبشي الأشقر بنوبة قلبية، فاتكأ على كتف السائق، وأسلم الروح. كما في حياته كذلك في وفاته، مات يوسف حبشي الأشقر معلَّقًا بين العالمين الذي تاه بينهما طويلًا: بين الريف والمدينة.