«يُحكى للنساء منذ الطفولة، وهو ما يتعلمنه من مثال أمهاتهن، أن بعض المعرفة بالضعف الإنساني، وشيء من المكر وحسن التوقيت ورقة المزاج والطاعة الظاهرية، والاهتمام الموسوس بنوع صبياني من اللياقة، ستؤمِّن لهن حماية الرجل». «ماري وولستونكرافت» في كتابها «Vindication of the Rights of Woman» (دفاعًا عن حقوق المرأة).

يبدو أن تلك الصورة الرقيقة هي التي تُصَدَّر للفتيات منذ سنواتهن الأولى، ذلك القالب النمطي من الجمال والنعومة والاستكانة التي ربما يلازمها بعض الآلام الجسدية للوصول إلى الكمال الذي يُفضِّله الرجل، لتتحول المرأة إلى واجهة عرض متجولة، حسب إمكانتها المادية أو طبقتها الاجتماعية، لكنها في نهاية الأمر يجب أن تكون مطابقة للمواصفات التي يفضلها الرجل: ناعمة، رقيقة، منخفضة الصوت، غبية، صبورة، طباخة ماهرة، غير متطلبة.

أي أن المجتمع بشكل عام يفرض على المرأة التخلي عن صورتها الأصلية أيًّا كانت، ثم التموضع بهدوء من دون ضجة داخل ذلك القالب.

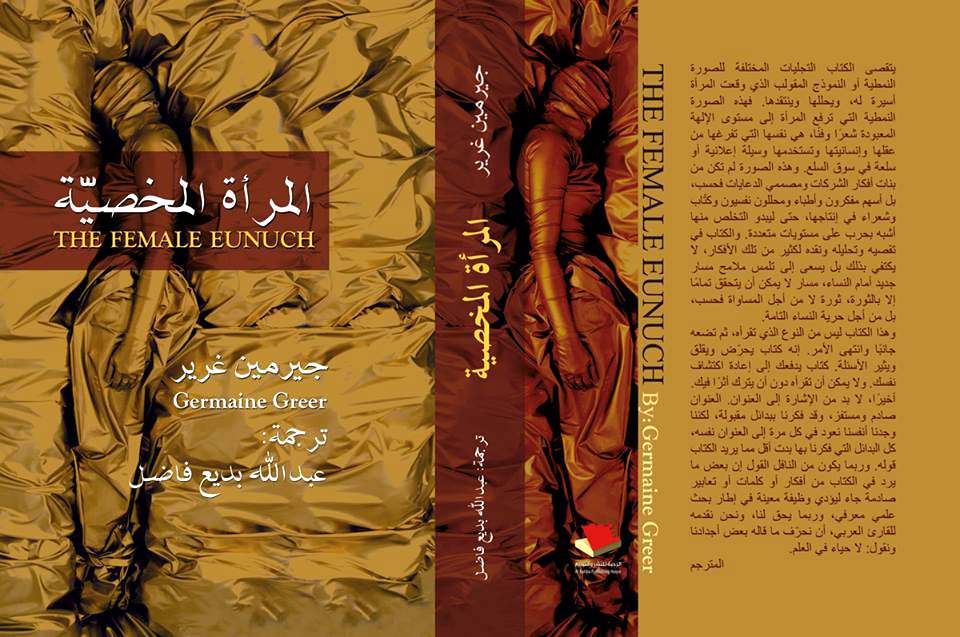

المرأة: سلعة الجمال في اللوحات

ماذا سيحدث لو قصدتُ إهانة أحدهم بالإشارة إلى عضو أبيه الذكري مفردًا هكذا دون إضافات قبله أو بعده؟

يمكن أن نذكر هنا لوحات عصر النهضة التي حولت المرأة إلى صورة ثابتة من الجمال يشتهيه الرجل ويفضله: بيضاوات مضيئات مكتنزات، شهوانيات، مجردات من ملابسهن، حريصات تمامًا على عرض سلعة الجمال.

هنا يبدو أن الأمر لا يتعلق بمجتمع واحد أو حضارة أو ثقافة واحدة، لكنها صورة كونية ترسخ لتسليع المرأة وضعفها ورضوخها، سواء في تفسيرات الأديان السماوية أو الديانات الوضعية، أو حتى المخيلة الشعبية على مر التاريخ، ليتحول الأمر إلى رغبة ذاتية من المرأة نفسها في اتباع النموذج وعدم التمرد ضده، وتتحول هي نفسها إلى النفور من كونها امرأة.

المرأة في المخيلة الجمعية رمز الغواية والخطأ والخطيئة. النعت بأعضاء الأم التناسلية أقبح النعوت وأكثرها إهانة، بالرغم من أنه يبقى في النهاية اسمًا لا أوصاف قبله أو بعده، هو بحد ذاته بكل ما يحمله من دلالات في المخيلة الشعبية أصبح الإهانة القصوى.

أحاول التفكير للحظة: ماذا سيحدث لو تحول ذلك النعت الأنثوي إلى المقابل الذكوري؟

أتخيل أني عندما أرغب في إهانة أحدهم أشير إلى عضو أبيه الذكري مفردًا هكذا دون إضافات قبله أو بعده. أثق بنسبة كبيرة أن الشخص سيرى تلك المفردة مدحًا وتبجيلًا ومدعاةً للفخر، في مقابل كل تلك الإهانات التي تصدر من ذكر عضو الأم التناسلي، بالرغم أن أي إنسان في نهاية الأمر هو نتيجة لتلاقي العضوين، لكن تبقى الأعضاء الأنثوية مؤشرًا إلى العار والشهوانية والخطيئة.

حتى أنه في الوقت الذي يمجد المجتمع عضو الرجل ويتفاخر به كلما كان أكبر حجمًا، يحط من عضو المرأة، ويقتطع منه ليصبح أصغر وأصغر، أو حتى يبتره بالكامل، ويخيطه لضمان العفة في بعض المجتمعات الإفريقية.

اقرأ أيضًا: أسطورة غشاء البكارة: مغالطة طبية تسوِّد حياة المرأة العربية

شجون المرأة المخصية

تخشى الأم أن تكتشف الابنة أنها يمكنها الاستمتاع، فربما تطلب تلك المتعة لاحقًا، مما يثير تساؤلات الزوج ويشكك في أخلاق الفتاة.

تقول «جيرمين غرير»، في كتابها «المرأة المخصية»: «سيكون على النساء أن يقبلن جزءًا من المسؤولية عن متعتهن ومتعة شريكهن، وهذا يتضمن درجة من السيطرة والتعاون الواعي. يمكن الظفر بجزء من المعركة إذا استطعن تغيير موقفهن تجاه الجنس، وطوَّقن القضيب وحفَّزنه بدلًا من الاكتفاء بتلقِّيه. لقد أنشدت النساء المتنورات منذ زمن بعيد مدائح الأوضاع [الجنسية] التي تكون فيها المرأة في الأعلى، لأن جسم الرجل الأثقل وزنًا لا يثقل بذلك عليهن، ويمكن أن يستجبن بعفوية أكثر. لكن المسألة في نهاية المطاف مسألة تواصل، والتواصل لا يتحقق وفق صيغة: هو يتكلم، وأنا أستمع».

لا يمكن في هذا السياق أن نغفل الحديث عن الوظيفة الإنجابية للمرأة أو لأعضائها التناسلية، وهي الوظيفة الأهم والأقدس من وجهة نظر المجتمع، وهناك من يراها الوظيفة الوحيدة، وكأن المرأة لم تُخلَق سوى للإنجاب وتفريخ الأجنة. تلك هي الوظيفة الوحيدة التي تذكرها الأم لابنتها، دون اهتمام أو رغبة في الحديث عن الجنس بمعزل عن الإنجاب.

تخشى الأم أن تكتشف الابنة أنها يمكنها الاستمتاع، إذ ربما تصبح متطلبة في ما بعد لتلك المتعة، التي قد تثير تساؤلات الزوج أو تشككاته في أخلاق الفتاة، ليصبح الحل الأمثل تشويه الفتاة جسديًّا، وكأنهم يدركون أن هذا التشويه يصاحبه خوف وصدمة من أي أفكار أو أحاديث تتناول ذلك الجانب المظلم من جسد الفتاة، لتصبح في نهاية الأمر مجرد أداة مسلوبة الإرادة لمتعة الرجل، الذي ربما يتمنى تجاوبًا أكبر وعلاقة قائمة على التفاعل الثنائي، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع تجاوز هواجسه وأفكاره بشأن المرأة المجربة، أو حتى صاحبة المعلومات النظرية.

قد يهمك أيضًا: شبح «كلام الناس» يطارد النساء في العالم العربي

عيب، عيب، عيب

تبدأ الأم، ربما منذ السنة الأولى لطفلتها، تكرار كلمة «عيب»، بينما لا تفهم الطفلة أصلًا ما المقصود بالكلمة، لكنها تشعر بعبوس وجه الأم وتَغيُّر نبرتها عند الحديث عن ذلك الجزء من الجسم، بالرغم من أن محاولات الأطفال من الجنسين ليست سوى محاولات للتعرف إلى أجسامهم.

يلمس الأطفال أعضائهم التناسلية تمامًا كما يلمسون أذرعهم وأرجلهم وألعابهم وأمهاتهم، يتعاملون معها كجزء من الحياة، حتى يبدأ الارتباط الشرطي بين تلك اللمسات الطفولية والعبوس وارتفاع الصوت، من هنا يبدأ بالتدريج ترسيخ معنى العيب داخل الطفلة، ومع الوقت ترسيخ الخجل من التعامل مع هذا الجزء من الجسم، واعتباره كهفًا للخطيئة دون أن تدرك السبب، لكن بالتأكيد لكل طفلة حكاية قديمة تخص ذلك العيب.

حاولت هنا استعادة تلك الحكايات من ذاكرة صاحباتها الأصليات، لنتأمل معًا كيف تبدأ الفكرة الانهزامية للنساء عن الجنس في التكوُّن.

صديقة لي عمرها 45 عامًا، متزوجة منذ أكثر من 20 عامًا، حكت لي التالي:

في كل مرة نبدأ ممارسة العلاقة الحميمة أنا وزوجي، تستعيد دماغي ذكرى قديمة لواحدة من المرات التي كنت فيها في منزل عمي، وكنا جميعًا نشاهد واحدًا من الأفلام المصرية القديمة. كنت في السابعة، وبعد انتهاء الفيلم همس لي ابن عمي الذي يصغرني بسنة: «تيجي نلعب عريس وعروسة زي الفيلم؟»، وبمنتهى البراءة والطفولة والفضول استجبت للفكرة، وبدأنا في الرقص معًا، ثم نمنا بجوار بعضنا، واحتضن كلٌّ منا الآخر على أريكة كبيرة في حجرة الجلوس.

لم يتجاوز الأمر أكثر من ذلك نهائيًّا، حتى دخلت زوجة عمي وصرخت فينا بذعر: «إنتو بتعملوا إيه؟». أجبنا بعفوية من لا يشك في خطأ ما يفعله: «بنلعب عريس وعروسة».

هنا بدأ الجحيم: أحضر عمي، في وجود أبي وأمي وكل العائلة، قميصًا قطنيًّا أبيض، وبدأ في تقطيعه بكل عنف إلى شرائط. يستعمل المقص لعمل شق صغير، ثم يكمل «فشخ» القطعة بيده بكل ما يحمله من غِل، حتى تكوَّم أمامه هرم صغير من الخرق الشريطية. بعدها أحضر دورقًا ممتلئًا بالجاز، وغمس كل الخرق الصغيرة في السائل سريع الاشتعال، ثم بدأ في ربط تلك الخرق حول ساقينا أنا وابنه الأصغر، وأمرنا أن نقف في مواجهة الحائط وظهرينا للعائلة المجتمعة على نهايتنا الوشيكة.

«هل لكِ أن تتخيلي مشاعرنا كطفلين في تلك اللحظة، ونحن نواجه الجدار ولا نعلم بما يدور خلفنا؟».

تكمل حديثها:

بعد ذلك أحضر عمي قداحته، في سكون تام من أمي وأبي وزوجة عمي، وجلس مقرفصًا، واقترب من ساقينا بالقداحة مشتعلة، وقال لنا بصوت متوعد: «يمكنني الآن أن أشعل النار فيكما». يقول ذلك ويقترب أكثر وأكثر بالقداحة من الخرق التي يتساقط منها الجاز. لم أعتقد لحظة أن عمي سيتوقف، كنت متأكدة تمامًا أن النهاية ستكون في الثانية المقبلة، وأن النار ستلتهمنا.

تذكر كل السوائل التي نضحت من جسدها الصغير في ذلك الوقت، العرق والدموع التي تنهمر من عينيها الصغيرتين، والجاز الذي ينقط من أسفل رجليها، إضافةً إلى الماء الساخن الذي انساب دون إرادة منها من بين ساقيها. تذكر تلك اللحظة وتقول: «هنا شعرت أني انتهيت تمامًا، هذا هو الموت الذي أسمع عنه. توقفت عن رؤية من حولي في الغرفة، كرهت أمي الخانعة التي لم تَثُر لأجلي، وأبي المتواطئ ضدي مع عمي بالصمت على ما يحدث لي. كرهت كل من كان يشاهد ما يحدث، ولم يهتم بإنقاذ طفلة من رعب مقيم».

في تلك اللحظة أطفأ العم القذر القداحة، وأخبرها هي وابنه الصغير بأنه سيسامحهما هذه المرة فقط، لكن إذا فكَّرا، مجرد التفكير فقط، في إعادة هذه اللعبة «العيب»، معًا أو مع أي شخص آخر، سيحرقهما تمامًا بالنار.

تقول: «لا يمكن للكلام أن يعبِّر عن ذلك الغضب والحزن والقهر الذي ما زلت أحمله داخلي حتى الآن، عن كرهي لأمي، عن احتقاري لأبي، عن دقات قلبي التي تتسارع، وأطرافي التي ترتجف بمجرد سماعي كلمة عيب. لا يمكن لأحد أن يتخيل أني أستعيد تلك الحكاية بداخلي في كل مرة يقترب مني زوجي، فأتحول في نفس اللحظة إلى خرقة قديمة ملقاة على السرير، لا ترغب سوى في تركها لتستعيد ذكرى الألم».

صديقة أخرى تستعيد ذكرى أخرى، إذ يبدو أن الأمر في أغلب الأحوال يرتبط بأحداث وذكريات قديمة.

تقول: «كنت في الخامسة من عمري، وكنت مثل أطفال البناية والشارع، ألعب في مدخل البناية، لكن في كل مرة، في أثناء نزولي على السلم من الدور الرابع، يقابلني جار كبير، يحتضنني ويقبِّلني، ويخبرني بأنه سيقول لي سرًّا، ثم يبدأ في الكشف عن عضوه الذكري ووضع يده بين ساقَيَّ، ويهمس لي: ده سر، إوعي تقولي لحد. لكني كنت شجاعة بما فيه الكفاية لأخبر أمي، التي نهرتني وقتها بشدة، وحاولت الاطمئنان على بكارتي، ومنعتني من النزول للعب في مدخل البناية، وبعدها بوقت قليل أَجرَت لي عملية الختان. وحاليًّا، حياتي الجنسية مع زوجي تشبه تمثيلية طويلة مستمرة».

لم أسرد تلك الحكايات لأحوِّل الكتابة إلى بكائية طويلة للنساء، فالحكايات لا تنتهي، لكن يبدو أن أصداء الماضي لا تتوقف عن مطاردة الحاضر، فكما أن العقل الجمعي الكبير بالأساس يؤكد تسليع المرأة وتحويلها إلى أداة جنسية، تُظهر لنا الحكايات الفردية التي تكوِّن هذا العقل الجمعي إجبار الأنثى منذ بداية الأمر على الرضوخ وإخفاء الحقيقة للحصول على أي مكاسب، أو على الأقل تجنبًا لخسائر أخرى جديدة.

اقرأ أيضًا: لماذا تشعر المرأة العربية بالعار عند التفكير في الحب أو الجنس؟

المكياج والتخفي

عندما سألتُ صديقتي: لماذا لم تحكِ لزوجك قصص التحرش القديمة؟ أجابتني بأنها لا يمكن أن تروي هذه الذكريات «المشينة» لزوجها أبدًا.

تنفق النساء على أدوات التجميل، وإزالة الشعر، والملابس والأحذية. تزجج المرأة حاجبيها تبعًا للموضة، تضع مستحضرات بروائح نفاذة لتطغى على رائحتها الطبيعية التي ربما لا تعجب الرجل، تخفي ذكاءها ووحشيتها وقوتها لتستطيع الانخراط في مجتمع يخشى الاختلاف والقوة، وبخاصة لدى المرأة، ربما تعيش حياتها كاملةً وهي ترتدي شخصية مختلفة تمامًا عن شخصيتها الأصلية، حتى تتحول في النهاية إلى جزء من قطيع كبير. وبعد أن كانت تحارب لتُبقي على تفردها، تتحول هي الأخرى إلى نمط ثابت ومعروف وجاهز.

الأمر هنا ليس له علاقة بالنسوية أو ما بعد النسوية وكل تلك المسميات، الأمر إنساني بحت، يخص قدرة كل فتاة صغيرة على الاختيار والاختلاف، قدرتها على المواجهة والتخلص من أعباء الماضي.

عندما سألتُ صديقتيَّ السابقتين: لماذا لم تحكِ كلٍّ منهما لزوجها تلك الحكايات القديمة؟ ربما يفيد الحكي في تجاوز الذكريات السيئة، وربما يساعدها الزوج في تجاوز الوضع السلبي. أجابتني كلٌّ منهما على حدة بأنها لا يمكن أن تحكي هذه الذكريات «المشينة» للزوج أبدًا.

ذكريات مشينة لطفلة في الرابعة وأخرى في السابعة، ليستا أكثر من ضحيتا تصرفات الأقارب والجيران، تتحمل كلٌّ منهما اتهامات بالبرود الجنسي وعدم التجاوب مع الزوج، لكن لا يتحملن عبء نظرته إلى ما يطلقن عليه ذكريات مشينة في الماضي البعيد، لأن المرأة نفسها تشبعت بتلك الأفكار، وأصبحت كل سيدة في حاجة إلى التوقف للتفكير: من أنا؟ ماذا أفعل هنا؟ ماذا أريد؟ ما الصورة التي أرغب في أن أكون عليها؟ ما الأثر الذي أحب أن أتركه لدى الآخرين، بغض النظر تمامًا عن مفروضات الواقع وسهولة النمط السائد؟