يروي عبد الوهاب المسيري، في إحدى كتاباته، موقفًا جمعه مع الفيزيائي «روبرت أوبنهايمر»، صاحب الفضل في الإشراف على «مشروع مانهاتن»، والمسؤول عن اختراع القنبلة الذرية واستخدامها في الحرب العالمية الثانية، وحين سأله المسيري عن أول ما فعله عقب وضعه المعادلة التطبيقية لحساب الكتلة الحرجة من اليورانيوم والبلوتونيوم، والتي يتطلبها بناء القنبلة الذرية، أجاب أوبنهايمر على سؤال المسيري إجابة مقتضبة: «لقد تقيأت».

أسهمت القنبلتان الذريتان، بشكل قاطع، في إنهاء الحرب العالمية الثانية. لكن بغض النظر عن السياسة ومسائلها، وما إذا كانت توفرت طرق وسيناريوهات أخرى قد يؤديان إلى نفس النتيجة، أي إنهاء الحرب، يبقى سؤال: هل أذنب العلم أم أذنب أوبنهايمر، أم كلاهما مذنب؟ ومتى ينتهي العلم وتبدأ الأخلاق؟

لم يحدث أن تقيأ أوبنهايمر وقت إجرائه المعادلات الرياضية، أو التفكير فيها، ولم يصب كذلك بأي دوار أو إحساس بالإشمئزاز الذي يصل إلى حد القيء، بينما كان يحسب كمية الكتلة الحرجة من اليورانيوم، وإمكانية تعرض مادة البلوتونيوم للانشطار مثلًا. ما حدث أنه تخيل ماذا يمكن أن تفعله معادلة رياضية واحدة، منقوشة على الورق، ومدى الآثار التي قد تنجم عنها، فإذا كانت القنبلة الذرية انفجرت مرة في ولاية نيو مكسيكو، كاختبار مبدئي مصغر، ومرة في هيروشيما، ومرة ثالثة في ناغازاكي، فأنها قد انفجرت قبل كل ذلك في عقل صاحبها ومبدعها، فتقيأ.

إن أي ممارسة علمية في ذاتها لا تحمل بين طياتها أي مشاعر، ولا تثير أي إشكالات أخلاقية، بل هي ممارسة نقية، محايدة، مجردة تمامًا من أي اعتبارات قد تكتنفها الأخلاق. أي إن الحقيقة المعرفية منفصلة عن القيمة، وهو مبدأ معروف في الفلسفة بمشكلة الكائن/ الواجب، ومع اختلاف الفلاسفة بشأن هذه المشكلة، فإن الرأي الأكثر شيوعًا منذ «ديفيد هيوم» هو أن معرفة ما هو كائن لا يترتب عليها معرفة ما هو واجب، أي إن المعرفة النظرية عن العالم لا تؤدي إلى إنتاج معرفة أخلاقية بشأن ما يجب عمله.

تبدأ الأخلاق، أي الممارسة العملية، وقتما تتجسد الممارسة العلمية في شكل تطبيق، سواء كان هذا التطبيق على أرض الواقع، أو في خيال أوبنهايمر مثلًا وقتما تقيأ. المعضلة الأخلاقية الخاصة بالقنبلة الذرية، ومشروع مانهاتن بوجه عام، تتلخص في السؤال حول الالتزامات الأخلاقية التي يلتزم بها العلماء في معاملهم، وخارجها. وهل ينبغي على الساسة والعسكريين الإفادة من العلم وتطويعه بغرض فض النزاعات والحروب في ما يُعرف بأبحاث مشروعات العلوم العسكرية؟

على العلماء التزامات أخلاقية بالطبع، التزامات وُضِعَت بشكل توافقي، بما أنه لا توجد ضرورة تحتم على العلم أو المعرفة أن يكونا أخلاقيين، أي إنه لا توجد رابطة ضرورية بين القيمتين المعرفية والأخلاقية، فتُلزِم العلم بأن يكون أخلاقيًّا في جميع الحالات والمواقف، وهذا عكس ما نص عليه سقراط بما أنه قد وحَّد بين القيمتين: المعرفية والأخلاقية، أو كما دعاها «الفضيلة». أما عمليًّا، فالسلوك الذي يتبع المعرفة العلمية هو ما يحدد ما إذا كانت أخلاقية أم لا.

في حالة علماء مانهاتن، فقد كان لديهم التزامات أخلاقية خرقوها، التزامات كمسؤوليتهم تجاه المجتمع والبيئة، والشفافية، وعدم استخدام العلم بشكل غير سلمي. ففي النهاية لطالما كان هدف العلم جعل العالم مكانًا أفضل، وجعل حياة الناس أفضل، وما حدث في هيروشيما وناغازاكي أن ما يقرب من 200 ألف شخص من المدنيين، قُتِلوا في لحظات.

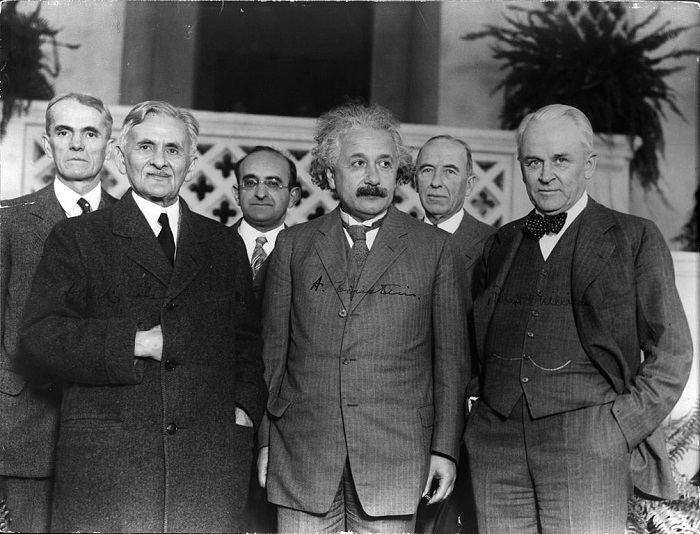

آينشتاين وهيروشيما

قام مشروع مانهاتن على أساس القلق الذي أحدثته رسالة أرسلها ألبرت آينشتاين إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

استُخدِم العلم قديمًا، ومنذ نشأته تقريبًا، في تطبيقات عسكرية، فيمكننا الرجوع إلى الحضارات القديمة، كالحضارة المصرية القديمة، وفارس والإغريق، لنلتمس دلائل تاريخية على ذلك. ولعل أكثر الحوادث العالقة بالأذهان في تاريخ العلم هي حادثة حرق أرشميدس للأسطول الروماني الذي كان يحاصر مدينته، عبر استخدامه مرايات ضخمة مقعرة كسلاح لتركيز الضوء، ليُذبح بعدها أرشميدس عقب احتلال الرومان للمدينة. أسهم كذلك عالم الكيمياء «أنطوان لافوازييه»، في القرن السادس عشر، في تطوير نفس التقنية لصالح الجيش الفرنسي ليستخدمها في حربه ضد بريطانيا العظمى، ذلك قبل أن تندلع الثورة الفرنسية، ويُعدَم لافوازييه بتهمة «ترطيب تبغ الجيش الفرنسي»، تلك الواقعة التي تعد من الأحداث المؤسفة في تاريخ الثورة.

ظلت العلاقة التي تجمع العلماء والعسكر قبل القرن العشرين، غير رسمية، وعلى نطاق محدود وضيق جدًّا. بالطبع قدم العلم إسهامات للعسكر، حتى لو كانت بسيطة أو غير محورية، كإسهامات أرشميدس ولافوازييه، ولكن منذ الحرب العالمية الثانية، تغير ذلك كله، إذ لعب العلماء والمهندسون والتقنيون دورًا أساسيًّا على مسرح أحداث الحرب العالمية الثانية، وهو دور لم يكن يلعبه العلماء من قبل.

فمنذ الحرب العالمية الثانية، ولأول مرة في التاريخ، بدأت الحكومات في توظيف العلماء بأعداد مهولة، وبتخصيص ميزانيات ضخمة للمروعات العلمية، والتي ترعاها بالطبع المؤسسات العسكرية، أهمها كان مشروع مانهاتن، الذي أسهم بشكل أساسي في إنهاء الحرب العالمية الثانية.

قام مشروع مانهاتن على أساس القلق الذي أحدثته رسالة أرسلها ألبرت آينشتاين، بتشجيع من علماء ألمان فارين من ألمانيا، نظرًا إلى شهرة آينشتاين وقتها، إلى روزفلت الرئيس الأمريكي، يحذره فيها من أن ألمانيا النازية قد بدأت مشروع التسلح النووي، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية البدء، ومسابقة ألمانيا في تنفيذ أول سلاح نووي، حتى لا يحتكرها الألمان ويسيطروا على الأوضاع. بالفعل انضم عدد كبير من العلماء الألمان الهاربين من ألمانيا لمساعدة الولايات المتحدة وقوات الحلفاء لإحداث توازن في مجريات الحرب.

لكن عندما خسرت ألمانيا الحرب، لم يتوقف مشروع مانهاتن رغم زوال سببه، إلا أن الحكومة الأمريكية عمدت إلى إكمال الطريق لتصبح أول دولة تمتلك أسلحة نووية.

بلغ حجم التكاليف التي أنفقتها الحكومة الأمريكية على مشروع مانهاتن نحو ملياري دولار، ما يعادل الآن أكثر من 22 مليار دولار، لنتساءل عن حجم الميزانيات المخصصة للأبحاث العسكرية عمومًا، وبخاصة أن باب المشروعات العسكرية قد فُتح عقب الحرب العالمية الثانية.

منذ 30 عامًا، بلغت الميزانيات المخصصة للأبحاث العسكرية نحو ربع الميزانية المقدرة للأبحاث العلمية في العالم ككل، وهذه نسبة كبيرة، بخلاف النسبة الفعلية، إذا أخذنا في محل الاعتبار ما يمكن أن نسميه ميزانيات تمويل المشروعات السرية العسكرية، والتي قد تبلغ وحدها ضعف تلك النسبة. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا، الميزانية الخاصة بالأبحاث العلمية، المعروفة، داخل المؤسسات العسكرية تبلغ ضعف المقدرة للأبحاث خارجها، أي ضعف الأبحاث الأكاديمية.

بالعودة إلى مانهاتن، نحن نعلم أن الأبحاث العسكرية تقوم على السرية قبل كل شيء، ولا يُسمَح لأيٍّ من العلماء معرفة أي تفاصيل تخص المشروع، إلا بالقدر الذي يسمح له بتأدية الوظيفة المنوط بها، وهذه مشكلة كبرى تجعلنا نتشكك في الفرضية القائلة بأن جميع العلماء الذين عملوا في مانهاتن علموا بسبب وجودهم بالضبط، وأن القنبلة ستُلقى فوق هيروشيما في ذلك اليوم، أو حتى أن اسمي القنبلتين ستحملان طابعًا تهكميًّا، «الولد الصغير» فوق هيروشيما، و«الرجل السمين» فوق ناغازاكي.

عسكرة العلم

تقوم الأبحاث العسكرية على فكرة أنه كلما قلَّت معرفة العلماء المشاركين في مشروع ما، قل الضرر الذي قد يتسببوا فيه، سواء في حالة اعتقال العدو لأحدهم مثلًا، أو في حالة خيانته لسرية المشروع والتجسس لصالح العدو.

يلتزم العلماء مع العسكريين، وذلك عبر حلفهم اليمين، والتوقيع على عقود تضمن أن أي تسريب لأي معلومات سيواجَه بإجراءات ضد المتسبب فيها فورًا، وتتنوع العقوبات بدءًا من السجن وحتى عقوبة الإعدام. فمثلًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أثناء الحرب الباردة، عوقب الزوجان الشيوعيان «جوليوس» و«إيثيل روزنبرغ» بعد كشف تجسسهما وتسريب معلومات غاية في الخطورة تخص التسلح النووي، للاتحاد السوفييتي آنذاك.

السرية ضرورة لتحقيق أهداف المشروعات العسكرية، فإذا كانت الأبحاث العسكرية يمكن تبريرها بدعوى أنها تهدف إلى الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة، فإن السرية يمكن تبريرها كخطوة ضرورية في تحقيق تلك السيادة. لكن مثلما قد تُحدِث أضرارًا فادحة أحيانًا نتيجة الإفصاح عن الأبحاث العسكرية، قد تُحدِث أضرارًا أكثر في حالة السكوت عن تلك الأبحاث والتزام سريتها.

متى يجب على العلماء خيانة أمانتهم؟

ربما يكون الاختيار الأخلاقي بالنسبة إلى العلماء أحيانًا يتمثل في خيانة أمانتهم، والإفصاح عن أسرار المشروعات العسكرية في حال أن التستر عليها يصبح مهددًا للعامة والمدنيين، حتى لو كانت عواقب الإفصاح وخيمة، وربما تؤثر أيضًا بالسلب في الرأي العام، أو قد يستفيد منها العدو.

على سبيل المثال، أفشى بعض علماء مانهاتن، مثل «كلاوس فوكس»، أسرارًا عسكرية تتعلق بتنفيذ الأسلحة النووية للاتحاد السوفييتي، ظنًّا منه بأن ذلك يساعد على إحلال السلام المأمول على الأرض، وذلك عبر إحداث توازن عالمي بين كفتي القوى، فلا تعود الولايات المتحدة المنفذة الوحيدة للبرامج النووية، ويحدث تكافؤًا نوويًّا. في حين رأى آخرون ضرورة التكتم على تلك المعلومات، بهدف تحقيق السلام والاستقرار، أكثر من فكرة امتلاك عدة أطراف لأسلحة نووية بغرض إحداث التوازن النووي.

في بعض الأحيان، كان مبدأ السرية موظفًا في الأبحاث العسكرية للتغطية على تجارب غير إنسانية، مثل اختبارات التأثيرات الاشعاعية في أجساد البشر، والتي أجرتها بالفعل الحكومة الأمريكية، وكانت خطورة عدم إفشاء العلماء بخصوص تلك التجارب للعامة، أكبر من السكوت عنها، فقد استخدمت الحكومة الأمريكية عينات بشرية في التجارب، ما يجعل عملية الإفصاح هنا تبدو مبررة تمامًا من ناحية العلماء.

وُظِّفت السرية أيضًا في التغطية على مشروعات أخفقت علميًّا، مثلما حدث مع البنتاغون في أغسطس 1994، مع «مبادرة الدفاع الاستراتيجي»، وهي مؤسسة عسكرية أمريكية، أسسها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، أجرت أبحاثًا علمية زائفة، وبتكلفة 30 مليار دولار، لتطوير تقنيات مضادة للصواريخ، للدفاع عن الولايات المتحدة ضد أي هجمات نووية قد يشنها الاتحاد السوفييتي، وتطوير أسلحة كالليزر و«الصواريخ المضادة للصواريخ»، وكان هدف البرنامج الأساسي محاولة تدمير الصواريخ، في الهواء، قبل أن تصيب الهدف، وذلك بصاروخ آخر.

لكن فشلت كل المحاولات، وكاد المشروع يخسر التمويل المالي من الحكومة الأمريكية حتى استطاع العلماء تزييف اختبار لإحدى الصواريخ، بواسطة تعليق إحدى الأجهزة اللاسلكية بالصاروخ المستهدف، وتعرض الكونغرس والحكومة آنذاك للخداع بجدوى المشروع.

لو رأينا مثل هذه الحالات، فإنه في بعض الأحيان يكون موقف العلماء من خرق مبدأ السرية، وإفشاء أسرار المشروعات العسكرية، مبررًا، ولغرض الصالح العام. لكن يبقى السؤال بخصوص وضعية العلم وتطويعه داخل البرامج العسكرية محل جدل كبير، خصوصًا كلما تقدم العلم زادت خطورة تقنياته، وزادت مسؤولية العلماء.