يواجه الإنسان هاجسًا منذ بداية إدراكه حقيقة أنه سيموت في يوم من الأيام لا محالة، ولا ريب أن مسألة الموت من أكثر المواضيع ذات الأهمية التي على الإنسان التفكير فيها واتخاذ واحد من الاختيارات الكثيرة لمواجهته، فلا شيء أخطر على الإنسان من احتمالية أن يموت خلال ذهابه إلى الجامعة أو العمل، أو وهو في الطريق إلى منزله، أو حتى وهو راقد في الفراش، فكل شيء باستثناء الموت يمكن معالجته.

اهتم البشر منذ بداية التاريخ بمسألة فَنائهم وموت أحبائهم ومعارفهم، وكانت قضية الموت رئيسية في الأديان، وكانت أيضًا أساسًا لكل الفلسفات الإنسانية والمذاهب الفكرية منذ عصر الفلاسفة اليونان إلى يومنا الحالي.

في محاورة «فيدون»، وبعد أن حُكم عليه بالإعدام، قال سقراط إن واجب الفليسوف أن لا يخشى الموت، فحياته كلها استعداد لمقابلة الموت.

اعتقد سقراط أنه ينبغي على الإنسان أن يقضي عمره في السعى إلى المعرفة، ليعيش في عالم الحق وتتصل روحه بالأشياء الخالدة، وآمن بأن مهمة الفليسوف أن يدرك الأشياء الخالدة في الوجود، كالجمال والرياضيات، ونتيجةٌ لذلك، عند موت البدن تصبح الروح خالدة مثل الأشياء التي قضت عمرها في فهمها.

فلسفة سقراط تنطوي على مفهوم ضِمني أن الحياة ليست سوى طريق إلى المعرفة، وعند اكتمال المعرفة لا يُعَد هناك شيء للروح تفعله في الحياة الأرضية، فتنتقل إلى المرحلة التالية (مرحلة الخلود) في صحبة الجواهر الخالدة في الكون. ومن هذا المنطلق، كلٌّ منا يمتلك عند بداية الحياة روحًا خاصة به، ويكون التصرف السليم أن نترك القيادة لهذه الروح لتتعرف على ما يشابهها في الكون من عالم الحق، حتى يجيء وقت إعتاقها في النهاية وقد اهتدت إلى مسكنها.

غريزة الموت تدفع الإنسان إلى تحطيم وتدمير الذات والعالم.

بعد وفاة سقراط بعقود، أخذ الفيلسوف اليوناني «أبيقور» على عاتقه أن يعارض الفلسفة المثالية لأفلاطون وسقراط، وراح يؤسس مبادئ الفلسفة المادية، فرأى أن الحياة ليست سوى تفاعلات عشوائية ومجموعة اصطدامات بين الذرات، وعلى الإنسان أن لا يخشى الموت.

كانت حجة أبيقور أننا طالما كنا موجودين فالموت غير موجود، لأنه حين يحدث لن نكون أحياء لنشعر به. ورغم خضوع الإنسان لقوى الطبيعة، فإنه يمتلك حرية نسبية تُمكِّنه، إن أحسن استخدامها، من أن يعيش حياة وادعة طيبة بصحبة الأصدقاء ويتمتع بما يَقدر من ملذات.

سقراط، بحديثه الواثق عن الروح، خالَف المقولة المشهورة عنه وهي أنه يعرف أنه لا يعرف شيئًا، ولهذا فهو أحكمُ البشر. الصوفيون المتدينون يشتركون مع سقراط بتأكيدهم أن معرفة الناس ليست سوى غرور زائف، لكن في حين أمل سقراط في حياة الروح عقب فناء الجسد، أمل الصوفيون في الاتصال بالمطلق وهم في الحياة نفسها، وربما قصدوا بهذا تجاوز مشكلة الموت واعتبارها مشكلة تخص الأشخاص الغافلين.

الصوفيون لا يحبون خُيَلَاء واستكبار الإنسان، بل إنهم يبغضون اهتمامات الناس الدنيوية ويرفضونها بكل ما فيهم من عاطفة. عندهم، الفاعل الأبدي الوحيد في الكون هو الإله، وحب الإله هو شوق لمشاركة المحبوب في عالمه المعزول. وبدخول الصوفي إلى مملكة الفعل الإلهية، يكون قد أنقذ نفسه من انعدام الفعل الذي ينتظر الإنسان لدى بلوغ الأجل.

في كتابه «ما فوق مبدأ اللذة»، أضاف المحلل النفسي الشهير سيغموند فرويد عام 1920 دافعًا جديدًا للجهاز النفسي للإنسان هو غريزة الموت. المهمة الرئيسية لهذه الغريزة، في رأي فرويد، هي العودة إلى حالة سابقة على الحاضر.

غريزة الموت تدفع الإنسان إلى تحطيم وتدمير الذات والعالم، والمثال البارز على غريزة الموت، عند فرويد، هو الرغبة الجنسية، خصوصًا السادية والمازوخية منها، فهي من حيث طبيعتها تحطم البنية الاجتماعية المعتادة للعلاقات الإنسانية بين الذات والآخَر، وترمي بعرض الحائط السلوكيات اليومية المتحفظة في التعامل مع الآخرين.

وباستخدام مصطلحات التحليل النفسي، فقد يكون ما جذب الصوفيين لانتهاج سبيل الاعتزال هو غريزة الموت، ورغبتهم في تدمير الواقع والعالم الحاضر، والغوص في دنيا اللاوعي، ورفض عالم الأنا الواقعي، فرضخ الصوفيون أمام نداءات الحزن، ومِن داخل الحزن قاموا بنقلتهم نحو الافتنان بفكرة الأبدية، والنظر إلى الوجود ككلٍّ متصل.

العالم مصاب بكارثة الموت

«العالم مصاب بكارثة الموت، ومُقيّد في نشاطه بالشيخوخة، والليالي متتابعات، تأتي ثم تمضي، لا تختلف أبدًا، فإذا أيقنتُ أن الموت يستحيل عليه الوقوف، فماذا أرتجي من السير تحت غطاء من الحكمة؟». ملحمة المهابهاراتا، من كتاب «قصة الحضارة: الهند وجيرانها» لـ«ويل ديورانت».

حسب الفلسفة الهندوسية، يستطيع الإنسان أن ينتصر على الموت بأن يفك القيود التي تأسره بالحياة.

شاركت شرق آسيا بدورها في الجدل الإنساني، فجاء في قصيدة «البهاغافاد غيتا»، وهي واحدة من أكثر النصوص الهندوسية شهرةً وتقديرًا، أن التفكير في موضوعات الحِس هو ما يربط الإنسان بالموضوعات الحسية.

من هذا المدخل، اختارت الفلسفة الهندوسية أن تقارب مشكلة الموت بالبحث في العلاقة الوثيقة بين الوعي بالإحساس.

ترى الهندوسية أن الوجود الإنساني يتحدد باستخدام حواس الإدراك، مثل السمع والبصر والشم، ثم ترتبط موضوعات الحِس ببعضها عبر إطلاق طاقة التفكير عليها، الأمر الذي يعني أن العالم موجود بسبب انشغال الإنسان بإدراكه، فهذه شجرة وهذه نخلة وهذا بحر وهذه يد وهذه أصابع، لو لم يفكر الإنسان في ما حوله من أشياء، سيختفي العالم ويختفي شعور الإنسان به عقب ذلك.

بالتحايل على هذا الارتباط بين الوعي والإحساس، يستطيع الإنسان أن يبلغ النصر على الموت، بأن يفك القيود التي تأسره بالحياة. بذلك، حسب الفلسفة الهندوسية، يفلت من دائرة الميلاد والموت والتناسخ المتكرر، فيتحرر من اسمه وشكله ويتّحِد في نعيم أَسمَى مع روح العالم.

ولبلوغ هذه الغاية، طوّر الهندوسيون نظامًا معقدًا من تمارين اليوغا والتأمل لتدريب الإنسان على أن لا يقع في مصيدة الحياة، فتصير موضوع تفكيره ومحور وجوده، لأن أول خطوة للوقوع في دوامة الحياة بالنسبة إلى الهندوس هي الأفكار المتلاحقة داخل الذهن، وهي ما ينبغي على الإنسان التمرن على التحكم فيها.

أعقبت الفلسفة الهندوسية الفلسفة البوذية، فغيرت زاوية النظر، ورأت أن سر المعاناة الإنسانية يكمُن في الرغبة، وخلصت إلى نتيجة أن التخلص من الرغبة هو سبيل الإنسان إلى النجاة من آلام التغير، ومن ثَمّ فالتحرر من الرغبة عند البوذيين هو وسيلة خلاصهم من قدوم الموت قبل تحقيق الإنسان ما ينتظره. هدفت الفلسلفة البوذية إلى الوصول إلى النيرفانا، ومعناها الانطفاء وإيقاف السعي والصراع.

قد يهمك أيضًا: لماذا يجب أن يؤلمنا الموت المتوقع؟

الموت: إمكانية أن لا نكون هنا مرة أخرى

«يرى أولئك المثاليون أن الموت يُكمِّل الحياة ويصنع خاتمتها، فيصبح الموت معنى الحياة كما تصبح الدقة على الوتر الأخير معنى النغمة الموسيقية». جان بول سارتر في كتاب «الموت والوجود» لـ«جيمس كارس».

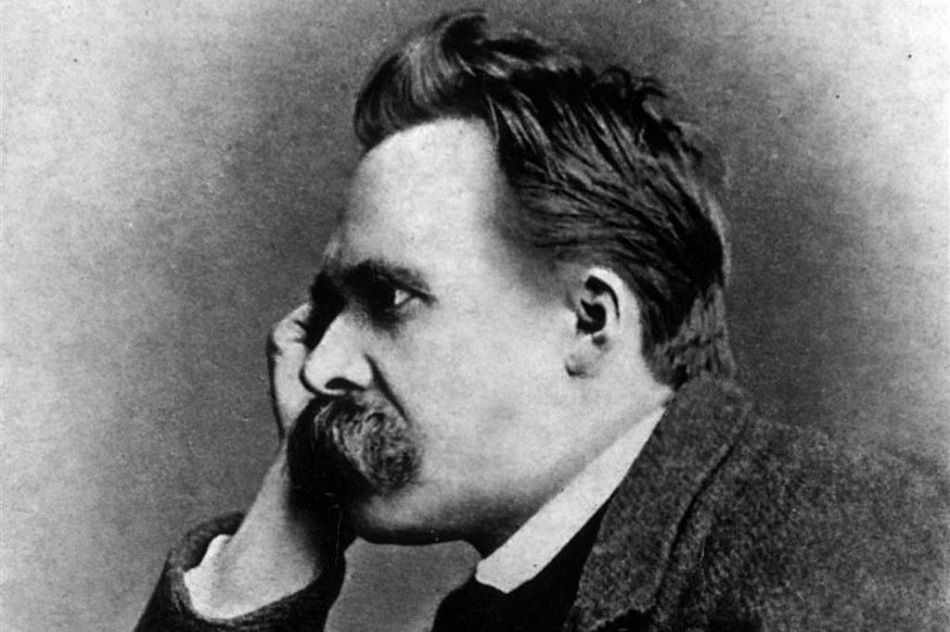

دعا نيتشه الإنسان إلى ترك القيم الأخلاقية السائدة وتفجير إرادته الحرة المبدعة، حتى لا تضيع حياته في خضوع وسبات.

لو تأملنا قليلًا في الموت، سنجد أن الموت هو «الآخَر» بشكل مطلق. الموت، كما الولادة والمجئ إلى العالم، مُعطًى خارجي تمامًا، لكن الموت هو أول لقاء مع هذا الآخَر بشكل كامل، سواء كان هذا الآخَر بالنسبة للمؤمنين هو الرب أو الطبيعة أو الأجداد القدماء، أو البشرية بصفة عامة عند آخرين.

بالنسبة إلى الشخص المتدين، فهو يترقب هذه اللحظة طيلة حياته، ويديم من الاستغفار والأعمال الصالحة حتى يدخل في عِداد المؤمنين الفائزين في الآخرة.

لكن لو نظرنا إلى الموت من ناحية الحرية، سنجد أن الإنسان بحريته الممنوحة في فعل ما يشاء دون أن يمنعه أي شخص أو أي شيء، فالموت في هذه الحالة كما يقول جان بول سارتر مجرد حادثة أو مصيبة تجري للإنسان لا أكثر من ذلك، طالما الإنسان بحريته موجود على قيد الحياة فالموت شيء لا يعنيه وهو شيء غير مؤثر وليس بذي سلطان على الإنسان، والإنسان في كل يوم يحياه وكل شيء جديد يفعله يلقي بأموره السابقة في خانة التناهي دون الحاجة إلى الموت، من هنا فالموت ليس سوى فقدان القدرة على عيش ساعة جديدة ويوم جديد.

الفيلسوف الألماني «فريدريك نيتشه» دعا في كتابه «هكذا تكلم زرادشت» إلى أن يترك الإنسان القيم الأخلاقية السائدة ويفجر إرادته الحرة المبدعة في الحياة. ونيتشه بدعوته هذه يريد أن ينقذ الإنسان من أن يُضيِّع حياته في خضوع وسبات، ثم يصيبه الاضطراب حين تأتيه لحظة الموت، فلو أن الإنسان أنفذ إرادته في كل يوم وكل أسبوع وكل سنة يعيشها، سيكون عندئذ قد أبلغ رسالته في الحياة والبشر والتاريخ، وألقى بحَجَرِه في محيط الزمن.

أضاف نيتشه فكرة أخرى مثيرة هي فكرة العَوْد الأبدي، ومضمون هذه الفكرة أن الحياة ستتكرر مرةً بعد مرةٍ وستحدث بجميع تفاصيلها من جديد. ومن داخل هذا السياق، فخطورة الموت سببها أن على الإنسان في هذه الحالة أن يعيد جميع ما فعله دون أن يقدر على تغييره، أو أن يضيف إليه في النهاية فعلًا أخيرًا كي يصحح أو يضبط أو يعطي معنًى لمجموع ما فعله خلال الحياة.

الفارق بين نظرية العَوْد الأبدي ونظرية تناسخ الأرواح أن النفس وحدها هي التي تعود إلى العالم في نظرية تناسخ الأرواح، أما في نظرية العَوْد الأبدي فيعود العالم بأسره.

قد يعجبك أيضًا: بعد عمر طويل: ماذا سترى عند الموت؟

الموت: 1 ÷ صفر = ∞

يشعر الفرد باليأس إزاء فكرة الموت، لكنه يدرك وجوده الحق، وينظر إلى الموت باعتباره صديقًا وعدوًّا، يتجنبه ويتوق إليه.

لكن ماذا لو لم يكن هناك موت؟ كيف كانت لتكون العلاقات البشرية كالأبوة والأمومة والصداقة والحب والغرام؟ هل كنا سنشعر بالعطف على الآخرين؟ أليسوا، بما أنهم خالدين سيحيون آلاف السنين، فلا بد أن يتغيروا وينالوا السعادة هنا أو هناك؟ هل كنا سنشعر بالخوف؟ هل كنا سنشعر بالقلق؟

يصف الفيلسوف الألماني «مارتن هيدغر» وجود الإنسان بأنه حرية تجاه الموت، أي أن وجود الإنسان هو مشروع نحو المستقبل، والنقطة الأخيرة التي يعلم الإنسان أنه سائر إليها هي الموت، وإمكانية الموت هذه داخل الإنسان هي المسؤولة عن بحثه عن الوجود الأصيل الحقيقي الخاص به، فتبعث فيه الشعور بالمسؤولية عن نفسه وحياته، وأنه ليس مجرد واحد من الآخرين، ليس مجرد موظف من مجموع موظفين، أو مدرس بين مدرسين، أو رجل بين الرجال، أو فرد بين أفراد العائلة، فيستيقظ عند كل شخص شعور أنه شيء خاص تمامًا، بما أنه سيأتيه وقت ويموت.

عندئذ، بحسب ما ينقله «جاك شورون» عن الفيلسوف الألماني الآخر «كارل ياسبرز» في كتابه «الموت في الفكر الغربي»: «يشعر الفرد باليأس إزاء فكرة الموت، وفي الوقت نفسه، وفي أثناء تأمله له، يغدو مدركًا لوجوده الحق، وينظر إلى الموت باعتباره صديقًا وبحسبانه عدوًّا، يتجنبه وفي الوقت ذاته يتوق إليه».

بتقدم العمر يصبح الموت موضوعًا للقلق، وعلى وجه الخصوص بعد إنهاء الفرد الجامعة والزواج والإنجاب والعمل. فمع التقدم في السن وبداية إصابته بالأمراض، يزداد تفكير الفرد في الموت، ويتضاعف هذا التفكير إن كانت قد وقعت حالة وفاة لشخص قريب، أو لو كانت لديه بارانويا من أن العالم يُعِد له الأفخاخ والمكائد، وأنه مطارد.

الغريب أن موضوع الموت يمكن أن يصير موضوعًا للمرح لدى كثيرين، فيستغرقون أوقات فراغهم في تخيل لحظة موتهم، وما يمكن أن يقولوه حينها، وتراهم يتساءلون عن التأثير الذي سيصنعه موتهم في أصدقائهم وأُسَرِهم والناس.

بالفعل، أحيانًا ما تكون لحظة الموت مشحونة بالعواطف، وتُعَد مناسبة لتقديم اعتذار أو إفشاء سر كان يخشى المُقبل على الموت من أن تتغير حياته إن أذاعه. ودون شك، كان الحل الأشهر خلال تاريخ الإنسانية في مواجهة الموت هو إنجاب أبناء يحتفظون باسم المتوفى في أسمائهم، ويذكرونه بينهم وبين أبنائهم، فتتضاعف حياة الفرد ويمتد ذكرها إلى أزمان لاحقة لزمانه.