قد يبدو سؤال مثل «ما هي الدولة؟» بسيطًا للوهلة الأولى، فالدولة تبدو وكأنها أزلية. لكن بإمكاننا أن نرى بسهولة كذلك مدى تعدد واختلاف التعريفات والصور التى قد تحضر إلى ذهن بعضهم عند ذكر كلمة «الدولة».

إذا حاولنا المناقشة على الطريقة السقراطية، والإجابة عن بعض الأسئلة المهمة للوقوف على حقيقة هذا المفهوم، وبدأنا في فحص نتائج هذه المعرِفة المدَّعاة، سنجد دون شك عددًا من التناقضات الواضحة بين المفهوم والتطبيق، بل بين الأفكار التي يقوم عليها هذا المفهوم في المقام الأول وبعضها.

تختلف الطرق التي تحاول بها العلوم الاجتماعية والإنسانية، كعلم الاجتماع والسياسة والفلسفة، تفسير ماهية الدولة وكيفية وجودها.

نجد عددًا من تلك العلوم يناقش فكرة الدولة عن طريق طرح أسئلة الأساسية، منها على سبيل المثال لا الحصر: هل الدولة عبارة عن مؤسساتها، أم هي فكرة مجردة تختلف باختلاف طريقة تطبيقها؟ هل تعتمد الدولة على طريقة الحكم أو توزيع السلطة؟ كيف تحكم الدولة؟ ومتى؟ ولماذا؟ ما هي سلطة الدولة؟ وما هي حدود تلك السلطة؟ كيف توزع الدولة الأدوار، بل وتحدد للأفراد أدوارهم؟ وكيف تدخل وتؤثر الدولة في حياتنا اليومية؟

كل هذه الأسئلة، وأكثر منها بكثير، قد تشير إلى تعقُّد وتشعُّب هذا المفهوم، بل وترسُّخ عدد من الأفكار المختلفة وارتباطها بمفهوم الدولة على الرغم من حداثة هذا المشروع.

الدولة مشروع حديث

لا يقتصر الاختلاف على ماهية فكرة الدولة، إذ تختلف الآراء كذلك حول نقطة بداية أو أصول نشأة فكرة الدولة وتطورها كنتيجة للفكر السياسي والفلسفة، منذ العصر اليوناني القديم وحتى فترة التنوير في أوروبا.

ففي العصر اليوناني القديم، يُرجع بعض الفلاسفة السياسيين وعلماء الاجتماع فكرة الدولة إلى وجود حاجة اجتماعية ملحة عند الإنسان لتكوين مجتمعات ليعيش فيها، فالإنسان «حيوان اجتماعي بطبعه»، كما يقول أرسطو، ولأجل تحقيق هذا الهدف يستلزم إيجاد بعض الأعراف أو القوانين في المجتمعات كي تحكم العلاقات الاجتماعية وتساعد على بقائها. تطورت تلك القوانين لاحقًا لتصبح ما يُعرف في ما بعد باسم «الدولة».

على الرغم من ذلك، تعد الدولة بشكلها الحالي، أو ما يطلق عليه «الدولة الحديثة»، نتاج مشروع أوروبي خالص وظروف تاريخية محددة، أو كما يدَّعي بعض علماء الاجتماع والسياسة تحديدًا: نتاج معاهدة صلح ويستفاليا التى جرت عام 1648 بعد 30 عامًا من الحروب الدينية في أوروبا.

أقرت تلك المعاهدة نظامًا جديدًا في أوروبا القرون الوسطى مبنيًّا على مبدأ «سيادة الدول»، الذي يعني حرية الدولة في تسيير شؤونها الداخلية (عن طريق سلطة التشريع وإعمال القوانين) والخارجية (في علاقاتها مع الدول الأخرى) دون تدخل أطراف أجنبية. وأصبح ذلك المبدأ، منذ ذلك الوقت، من شروط قيام الدولة.

لم تكن أوروبا تتكون من دول، بل أقاليم أو مقاطعات مملوكة لأفراد بعينهم.

مفهوم الدولة بشكله الحالي إذًا من نتائج عصر التنوير، والذي طالما أكد مفكروه على ضرورة التخلص من أي أفكار يمكن نسبتها إلى العصور الماضية، بما في ذلك أي أنظمة أو أنماط أخرى للحكم، ما أدى إلى احتكار فكرة الدولة الحديثة للمشهد مع مرور الوقت.

مراحل تطور الدولة

بدأت مراحل التطور نحو الدول الحديثة أواخر القرون الوسطى، واستمرت طوال العصر الحديث. اختلفت تجارب الدول ووتيرة الأحداث في مختلف البلدان، لكنها في الغالب اتبعت نفس الاتجاه، ومرت خلال مراحل متشابهة، إذ ظهرت نفس السمات المميزة لكل نظام في كل مرحلة.

في ورقته البحثية «تحول الدول الأوروبية: من الإقطاعية إلى الدولة الحديثة»، يعتقد الباحث «كيان شينغدان» أنه يمكن تلخيص أشكال الحكم المختلفة، أو هذا التطور، في أربعة مراحل:

- الإقطاعية

- المَلكية المطلقة

- الحكم الأرستقراطي

- الحكم الشعبي، أو ما أصبح يُعرف الآن باسم الديمقراطية

لم تكن أوروبا، في تلك الفترة، تتكون من «دول»، بل «أقاليم» أو «مقاطعات» مملوكة لأفراد بعينهم. ارتبطت تلك المقاطعات بشكل ما، بالروابط الثقافية والأيديولوجية، كالمسيحية على سبيل المثال، ما سوَّغ لكل إقطاعي التعامل مع مقاطعته باعتبارها ملكية خاصة، إذ مارس عليها سلطته الكاملة.

يمكننا تلخيص التاريخ السياسي لفترة الإقطاع في أوروبا في تقسيم السلطة بين الملك والإقطاعيين والكنيسة.

لم يكن هناك أي تعارض بين سلطة من يملك الأرض ومن يحكمها. وعليه، فإن فكرة «سيادة الدولة» لم تكن موجودة. على سبيل المثال امتلك ملك إنجلترا في أحد الأوقات ما يمثل ثلثي الأراضي الفرنسية، وعلى الرغم من تبعيتها بالاسم للملك الفرنسي، فإن ملك إنجلترا تمتع بثلثي السلطة السياسية في فرنسا حينها، وقد وزعها بدوره بين أتباعه.

لا يمكننا فهم طريقة تقسيم السلطة بشكل كامل في هذا السياق، إذا لم تؤخذ سلطة الكنيسة الكاثوليكية حينئذ بعين الاعتبار. فقد مارست الكنيسة حينها نوعين من السلطة: الأول فرض ضريبة تبلغ عُشر إنتاج جميع الدول الكاثوليكية. والثاني السلطة القضائية على الأمور الشخصية والكنسية كالزواج وأمور رجال الدين. لذلك لم تكن الكنيسة مؤسسة دينية فحسب، بل أمكن اعتبارها في ذلك الوقت أيضًا سلطة سياسية.

يمكننا إذًا تلخيص التاريخ السياسي لفترة الإقطاع بأوروبا في تقسيم السلطة بين الملك والنبلاء (الإقطاعيين) والكنيسة. وقد تسبب ذلك التقسيم في فرض حالة من التفكك لما يقرب من ألف عام، ما جعل التنمية الاقتصادية مستحيلة، وأدى إلى فرض نظام آخر من الحكم، وهو الملكية المطلقة، أو ما يطلق عليه بعضهم «الأوتوقراطية».

أدى التخلص من الحكم الإقطاعي إلى القضاء على سلطة النبلاء وتقييد نفوذهم، والأهم من ذلك حرمانهم من سلطتهم الحاكمة على إقطاعهم الخاص، في حين ضَعُف دور الكنيسة في بعض الأحيان، وقَوِي في أحيان أخرى، بينما انتقلت السلطة الكبرى إلى الملك الذي بات مركزًا للحكم.

اعتمد النظام الملكي على قوة الملك ورجاحته، وتوقف مصير الشعب على مدى صلاحية الملك وحسن تصرفه. لم يخلُ الأمر بالطبع من فشل بعض الملوك في التغلب على نزوع تحقيق مصالحهم الشخصية، عندما بدأت مصلحة المملكة تتعارض مع مصلحة الحاكم، ما استلزم منهم أحيانًا بذل قصارى جهدهم لتغطية الأمر. وعندما صعب ذلك، كان عليهم أن يتجنبوا المواجهات الشرسة مع شعوبهم.

أدى تعارض المصالح إلى نشأة ما أصبح يُعرف في ما بعد بالحكم الأرستقراطي. إذ عيَّن بعض الملوك الأوروبيين عددًا من النبلاء في مناصب معينة مقابل حصول الملك على مبالغ طائلة. واضطر بعض الملوك لتعيين نبلاء مستشارين لتهدئة الشعب، فأصبح الحكم موزعًا بين مجموعة من النبلاء مرة أخرى، إذ كانوا هم من يحددون الصالح العام.

مع تغير الظروف السياسية والاقتصادية في أوروبا، كالثورة الفرنسية والثورة الصناعية، سعى عدد من الدول الأوروبية، بجهود حثيثة، للتغلب على الحكم الأرستقراطي والمطلق، بهدف تأسيس حكومات دستورية. ومن ذلك الحين إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أصبح النضال من أجل الحكومات الدستورية الاتجاه الحتمي الذي اجتاح العالم من الغرب الى الشرق كالعاصفة.

العقد الاجتماعي

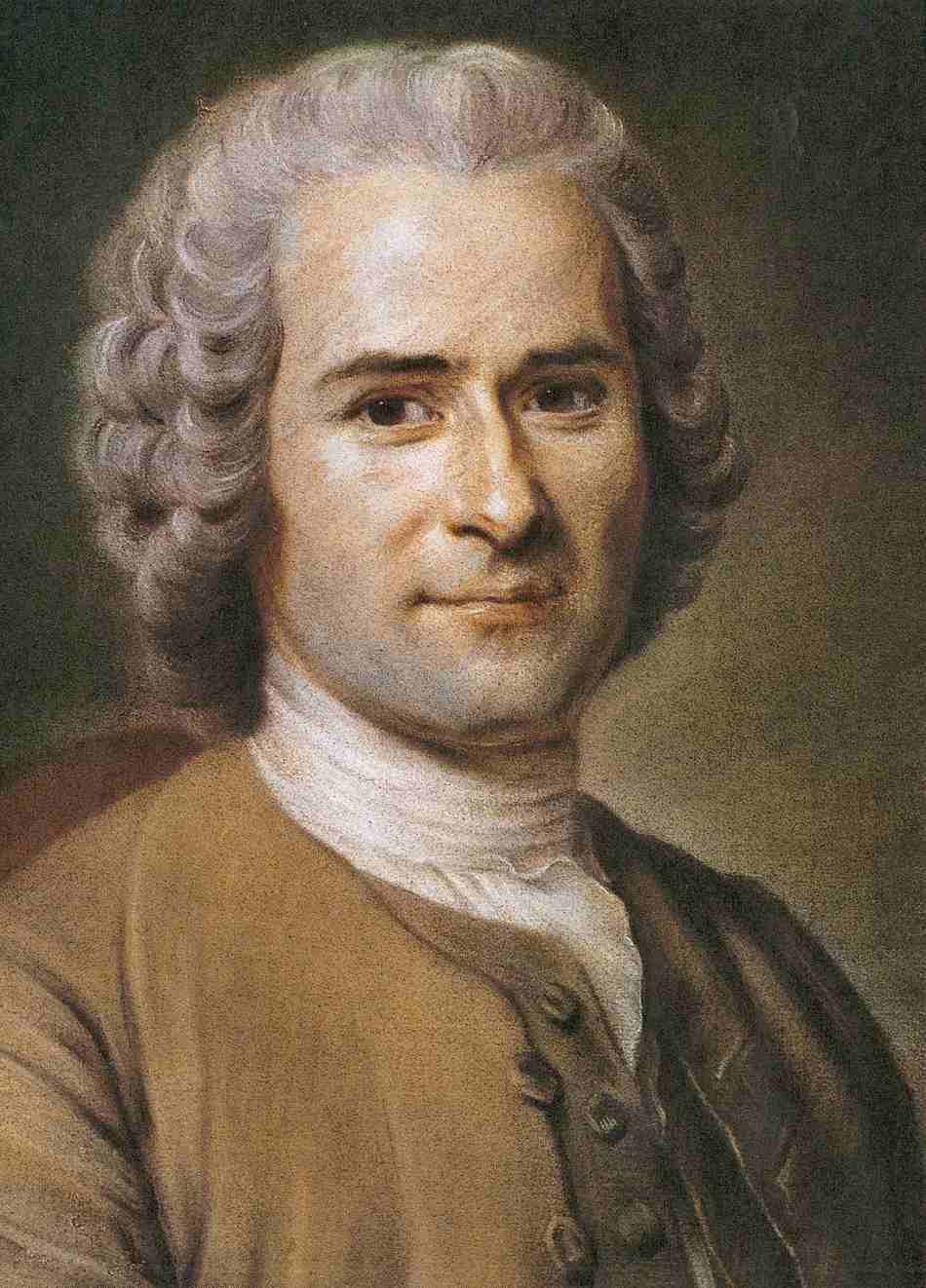

بالعودة إلى فلسفة فكرة الدولة، فإن نظرية «العقد الاجتماعي» من أكثر النظريات انتشارًا عن مفهوم الدولة الحديثة، والتي بنى عليها كثير من فلاسفة عصر التنوير نظرياتهم، مثل «توماس هوبز» و«جون لوك» و«جان جاك روسو»، الذي ألَّف كتابًا عام 1762 بنفس الاسم. يعتمد العقد الاجتماعي (كما يقترح اسم النظرية) على وجود اتفاق أو عقد (صريحًا كان أو ضمنيًا) بين الشعوب وحكامها. إذ يتخلى الشعب عن جزء من حريته وأملاكه في مقابل الحماية التي يوفرها الحاكم، والذي يعمل على تشريع وفرض القوانين التي تحكم بما تقتضي المصلحة العامة.

أي حاكم يحصل على سلطته بالقوة، سواء عن طريق غزو البلاد أو الحروب، فهي سلطة مشكوك في شرعيتها. ولا يمكن لهذا العقد أن يستند إلى أي سلطة طبيعية، كسلطة الأب في الأسرة مثلًا، إذ يعتقد روسو أن سلطة الأب تتغير بعد بلوغ الأبناء سنًّا معينة، ويجب أن تكون توافقية.

كذلك، يرفض روسو (بحكم انتمائه للحقبة التنويرية) أي سلطة قائمة على صفة أو أساس ديني. فلا يجوز للحاكم تولي السلطة بدعوى أحقيته في حكم شعبه امتثالًا لأوامر الرب، كما كان يجري الأمر في عدد من الدول الأوروبية، إذ كان بعض الحكام يدَّعي أن الله منحه الحق الإلهي في الحكم ليتمتع بالسلطة المطلقة على شعبه.

اقرأ أيضا: الدولة المطلقة: كيف اكتسبت الأنظمة العربية قوتها؟

سرقة منظمة

يهدم «فرانز أوبنهايمر»، في كتابه «الدولة: نظرة سوسيولوجية على تاريخها وتطورها»، فكرة العقد الاجتماعي التي يروِّج لها معظم مفكري التنوير.

يسعى أوبنهايمر إلى أن يستبدل بهذا الرأي قراءة واقعية للدولة، فهو يرى أن الدولة بشكلها الحالي تتألف من مجموعة منتصرة من قُطاع الطرق، يحكمون مجموعة مهزومة، بهدف السيطرة والاستغلال. تكتسب الدولة سلطتها وسيطرتها من خلال ما يشبه الغزو، وتؤمِّن سيطرتها من خلال عدوان لا هوادة فيه، وترى أن وظيفتها الرئيسية ضمان فرض سيطرتها وقوتها.

يعتقد أوبنهايمر أن هناك طريقتين للحصول على الثروة: الأولى من خلال إنتاج سلعة أو خدمة، بهدف التبادل الطوعي لهذا المنتَج مع شخص آخر بمقابل متفق عليه. وهذا التبادل الاختياري، أو ما يعرف بالسوق الحرة، طريقة مبتكرة وفعالة في زيادة الإنتاج يومًا بعد يوم، إذ تتزايد المنفعة العائدة على الطرفين. يطلق أوبنهايمر على هذا الأسلوب «الطريقة الاقتصادية» لتكوين الثروة أو اقتنائها.

بينما يرى أن الطريقة الثانية تكون من خلال استغلال ثروات الآخرين، دون الحصول على موافقتهم، سواء عن طريق السرقة أو النهب. فعند الاستيلاء على ممتلكات شخص ما دون موافقته، يستفيد المستولي على حساب الشخص المنتج. وبدلًا من التوسع في الإنتاج، فإن هذه الطريقة تعوقه وتقيِّده. لذلك، إضافة إلى أنها غير أخلاقية، على عكس الطريقة الأولى، فإنها تطفُّل على جهود المنتجين، ما قد يؤدي إلى تركهم للإنتاج، وعليه ينتهى المطاف بالمجتمع ليصبح عبارة عن مجموعة من اللصوص والنفعيين.

يطلق أوبنهايمر على الأسلوب الثاني للحصول على الثروة «طريقة الوسائل السياسية». ثم ينتقل إلى تعريف الدولة أو الحكومة، بأنها الكيان «المنظِّم للوسائل السياسية»، أي إنها تنظِّم وتشرعن وترسِّخ وجود الوسائل السياسية لاقتناء الثروة.

هل من بديل للدولة؟

سواء اتفقنا أو اختلفنا مع تحليل أوبنهايمر للمشهد، فلا جدال أنه على الرغم من حداثة فكرة الدولة، فإنها نجحت في ترسيخ صورة معينة في أذهان كثيرين بصفتها الشكل الطبيعي والأوحد لحكم العلاقات الاجتماعية وتنظيمها. بل امتد الأمر إلى فقداننا القدرة على تخيل أي بدائل متاحة في وقتنا الحالي، بسبب تعقُّد العلاقات والأدوار وتشابكها.

قد يبدو التحرر من مثل هذا الواقع صعبًا. لكن قد تكون الخطوة الأولى هي تحليله نظريًّا بغية التحرر منه فكريًّا، عن طريق مساءلة تلك الأفكار الراسخة وإدراك الطرق التي تستطيع تلك الكيانات من خلالها فرض السيطرة على عقولنا، وتنظيمنا في أدوار بعينها في المجتمع.