يبدو أن الحكايات الكبرى قد سقطت في نظر الرأسمالية إلا حكاية واحدة: الصوابية السياسية. ماذا تعرف عن الصوابية السياسية؟ ولماذا يتردد هذا المصطلح كثيرًا في الآونة الأخيرة؟

قبل سنوات، أعطيت فلاشة (USB Flash Drive) لأحد أصدقائي من هواة الموسيقى كي يضع عليها ألبومات يريدني أن أسمعها. يومها طلبت منه أن يضع ما لديه من الموسيقى الكلاسيكية. أخذت الفلاشة بعد أيام، وأخبرني أنه وضع ملفين للموسيقى الكلاسيكية، وأنه يود التعمق أكثر في معرفته بكلاسيكيات الموسيقى.

كان عنوان الملفين «Classical Music Top 100»، والمفترض احتوائهما على مئة مقطوعة روائع الموسيقى الكلاسيكية في الفترة ما بين 1685 و1925.

استمعت إلى عدد من المقطوعات ثم تذكرت «فاغنر». أردت الاستماع إلى واحدة من مقطوعاته المفضلة لديّ، لكني لم أجد أي واحدة لفاغنر في قائمة المئة الأفضل. زال تعجبي بعد دقائق حين تذكرت ارتباط اسم فاغنر عند كثير من الغربيين بالنازية، رغم وفاته قبل ظهورها بنحو 30 عامًا.

فكرت: هل يحق لأي فرد أو جهة أن تُقصي مُنجَز فنان مثل فاغنر من تاريخ الموسيقى على خلفية آرائه؟

لكن السؤال الأهم: كيف صار فاغنر مذنبًا وحوكم بأثر رجعي؟

توفي فاغنر عام 1883، بعدها بأكثر من ثلاثة عقود ظهرت بدايات النازية عقب نهاية الحرب العالمية الأولى. يوضح «يينز مالته فيشر»، الخبير في شؤون المسرح والأدب، أن فاغنر وإن لم يكن هو الذي خلق الكراهية لليهود، فإنه كان رائدًا في نقطة محددة هي أنه «وسّع معادة اليهود التي كانت منتشرة في عصره لتنسحب على مجالات الثقافة، خصوصًا الموسيقى».

فاغنر من أكثر الشخصيات الألمانية إثارةً للجدل، وهذا الجدل تجدد في السنوات الأخيرة، وتحديدا في مايو 2013، تزامنا مع مرور مئتي عام على ميلاده، وإحياء ألمانيا ذكراه كفنان.

تشير عدة دلائل إلى احتقار فاغنر لليهود ومعاداته للسامية، من أبرزها مقاله «اليهودية في الموسيقى»، لكن ارتباط الرجل في أذهان كثيرين بالنازية كان نتيجة آخرين، زوجته «كوزيما» وبعض ورثته، الذين حوّلوا مهرجان «بايرويت» الشهير للموسيقى، الذي أسسه فاغنر قبل وفاته، إلى مكان «يُقصي الفنانين اليهود، ومجمع للأفكار العنصرية».

هل حُب أدولف هتلر لموسيقى فاغنر كافٍ لإقصاء ذلك الموسيقار العبقري من تاريخ الفن؟ هل فاغنر الميت مسؤول عن هذا الحب النازي وعن أفعال ورثته؟

ولَّت الأيام المجيدة، تلك الأيام التي كانت المحاكمات الأخلاقية للفنانين فيها تقام على قاعدة إنسانية حقيقية.

نجا «ريتشارد فاغنر» من محاولات إقصائه، شفعت عبقرية موسيقاه لآرائه العنصرية، وأسهَم في تلك النجاة موسيقار مبدع مثل «دانييل بارنبويم»، الأرجنتيني الإسرائيلي المعروف بجهوده في تكريس الموسيقى لـ«نشر التسامح والابتعاد عن الأحكام المسبقة، والتقريب بين الشعوب والمجتمعات والثقافات المختلفة، وبناء جسور التواصل بينها».

قدم بارنبويم أعمال فاغنر في إسرائيل، ما أدى إلى توجيه انتقادات كثيرة له، في مقدمتها انتقاد الرئيس الإسرائيلي الأسبق «موشى كاتساف»، الذي أكد أنه «جرح مشاعر ضحايا الهولوكوست».

موقف بارنبويم هو موقف الفنان، الموسيقار، قائد الأوركسترا، الذي لا يعبأ بالسياسة، المقتنع بدور الموسيقى في نزع بذور الكراهية بين الناس. يمكننا اعتبار موقفه انحيازًا إلى الجمال على حساب الأيديولوجيا والسياسة.

مفاهيم علم الجمال ليس موضوعنا الرئيسي، ما يهمنا هو الكيفية التي تغير بها سياق إعادة كتابة التاريخ الثقافي والفني. كانت عملية إعادة قراءة منجز فني ما تتم وفق منظور سياسي وأخلاقي تشكل نتيجة الأوضاع التي آلت إليها أوروبا بعد الحربين العالمتين، وما تلاهما من حرب باردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.

أي أن إعادة تقييم الفنان وأعماله خضعت لرؤى أخلاقية قوامها الأيديولوجيا السياسية المهيمنة، ووفقها كانت تحدث عمليات الإقصاء أو الاحتفاء.

فمثلًا، الفنان الذي وقع تحت القمع والاضطهاد الستاليني يُعاد النظر إلى منجزه بحفاوة وتقدير، كما في حالة «ألكسندر سولجنيتسين» و«ديمتري شوستاكوفيتش». والفنان الذي صدرت عنه آراء معادية للسامية أو مؤيدة للنازية يسقط من الذاكرة الفنية، أو يُعاد التفتيش في أعماله للبحث عن شفرات وشوائب تعكس تلك الأفكار، كما في حالة الكاتب النرويجي الحائز على نوبل «كنوت هامسون»، وفي حالة فاغنر بدرجة أو بأخرى.

يبدو أن هذه الأيام المجيدة قد ولّت. أقصد الأيام التي كانت المحاكمات الأخلاقية للفنانين فيها تقام على قاعدة إنسانية حقيقية، رغم الأيديولوجيا السياسية وموازين القوى التي تحدد المعاني السائدة للأخلاقي والإنساني.

بسقوط الاتحاد السوفييتي، تغير معنى الصراع. كان من المفترض أن يُسفِر هذا السقوط في نهاية القرن العشرين عن سقوط أعداء الفردية كذلك، عن سقوط التعصب وهيمنة «التفكير الجماعي».

تحولات نظرية حادة

يؤكد الشاعر الأمريكي الكبير «تشارلز سيميك» أن الأيديولوجيات من القومية إلى العنصرية ليست معنية بالأفكار، بل كل اهتمامها هو «تكتل مدعي التجديد تحت سقفها». والمهمة الثقافية الوحيدة عند مفكري أنظمة كهذه هي «كيف يجعلون الاستلاب والخضوع جذابًا».

يضيف سيميك: «إنهم يقولون في حماسة: لسوف نجد السعادة الداخلية والانسجام عبر التضحية بالفرد».

وبسقوط السرديات/الحكايات الكبرى، التي شكّلت أساسًا لنظرة العالم الغربي إلى نفسه من حيث «التقدم» و«الحقيقة» و«تحرر الذات»، بات الأهم إبراز الحكايات الصغرى (petits recits) بتعبير الفيلسوف الفرنسي «جان فرانسوا ليوتار» في كتابه «الوضع ما بعد الحداثي»، وتصديرها و«الاحتفاء بتنوع الحياة وتعقيدها». مثّلت ما بعد الحداثة تحديًا للنظريات الحداثية على اختلافها، بإنكارها وجود معايير كونية شاملة يمكن أن نحكم من خلالها على أفكار مثل التقدم أو الحرية أو المعرفة.

رأت ما بعد الحداثة أن إطلاق النظريات للدعاوى الكونية هو نزوع توتاليتاري/كُلِّياني، بمعنى أن مثل هذه النظريات هي «نظريات شمولية وطغيانية».

في المقابل، أُعيد دمج الماركسية في نظريات أخرى مثل التحليل النفسي، وأخذ اليسار يهتم بصراعات اجتماعية أخرى مثل صراعات الجندر (النسوية وغيرها) والِعرق والهوية، ويناضل في إطار المقولات الخاصة لمثل هذه الصراعات.

تبدو التحولات السابق ذكرها كأنها إعلان عن نهاية التوجيه الأخلاقي للفن بنهاية الأيديولوجيات المتسلطة، وبداية حقبة جديدة من حرية التعبير. الستالينية، مثلًا، كانت قد فرضت رؤية أحادية على الإنتاج الفني والثقافي للمبدعين، وسيطرت عليهم. كانت المدرسة الفنية الوحيدة المقبولة سياسيًّا لدى عديد من الشيوعيين في الاتحاد السوفييتي وغيرهم من التابعين لإملاءات الحزب الشيوعي، هي ما عُرف بالواقعية الاشتراكية.

كان للأديب أو الفنان دور محدد، دعائي في جوهره، وموضوعات بعينها للتناول الفني. ونتيجةً لذلك، هوجمت الأعمال الفنية الطليعية والأساليب الفنية الحداثية كأعمال كافكا وجويس وبيكيت وبيكاسو وبروست. ولعل المشكلة الأكبر كانت في نفي حرية الفنان وحرمانه من حرية اختيار أبطاله أو شخوص أعماله.

انعكست هذه الرؤى الستالينية في كتابات عديد من رموز اليسار العربي، أبرزها كتاب «في الثقافة المصرية» لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، الذي سارا فيه على خطى الستالينية في رفض الأعمال الحداثية الغربية، وأيضًا في الاختزال العنيف والرؤية الأخلاقية للأدب المصري.

طبقًا للعالم وأنيس، فإن نجيب محفوظ هو روائي البرجوازية الصغيرة المصرية. وفي رؤية تُقارب الوعظية الدينية، يتناول الكاتبان أدب إحسان عبد القدوس، ويتساءلان باستنكار: «لماذا يختار عبد القدوس كل أبطال قصصه أفرادًا في طريق الهاوية إلى الانحلال الأخلاقي والتعفن النفسي وتدهور الضمير؟ لماذا كانت الدعارة وبيع الأجساد بالمال موضوعًا عامًّا في إنتاج إحسان الأدبي؟»، ويؤكدان أن هناك «مصرَ أخرى» على الكاتب أن يختار منها أبطاله.

استرد الفن ما كان حكرًا أو امتيازًا لمجالات معرفية أخرى، فبمقدوره أن يفهم فهمًا تامًّا معضلات الوجود الإنساني والمشكلات الميتافيزيقية بعد عجز الفلسفة، في جميع «محاولاتها المتصلبة عن كيفية إدراكها»، بتعبير الكاتب التشيكي «ميلان كونديرا» في ثلاثيته حول الرواية.

ظهر جحيم «الصوابية السياسية» في ضوء تعاظُم تقدير الثقافة ودور الفن داخلها، والادعاءات الرأسمالية بنهاية عصور الأيديولوجيا.

تستطيع الرواية أن تعبِّر عن عالمنا بصدق ودقة بعيدًا عن التحيزات الأيديولوجية للعلوم الإنسانية، التي لم تستطع الفكاك من إهاب السلطة وتبدياتها المختلفة. لم يعد النص الروائي مثلًا مجرد دالٍّ على سلامة منطلقات العلوم الإنسانية الحديثة (علم النفس والاجتماع والتاريخ، إلخ)، وعلى صحة ما توصلت إليه من نتائج.

وفي النقد، دحضت الرؤى البِنيوية وما بعدها الرؤية التقليدية، التي تعتبر موقف الكاتب المباشر ليس فقط مدخلًا لفهم أدبه، بل «حكم مسبق على قيمة فنه».

صار للفن مكان مبجل في الكلية الثقافية، أو بالأدق تعززت مكانته، بوصفه المجال المعرفي الأكثر تمثيلًا للفعالية الإنسانية ورغبتها في التحرر.

بانتصار الولايات المتحدة لأمريكية وحلفائها في الحرب الباردة، قدمت الليبرالية ما يمكن تسميته «الديمقراطية الاجتماعية»، أي حصول الفئات المضطهدة والمهمشة (النساء، الأعراق المضطهدة، الجماعات الهوياتية، المثليون) على حقوق مساوية، ليس فقط على المستوى القانوني، بل على مستوى المجتمع وخطابه، كما يوضح المؤرخ المصري شريف يونس في كتابه «البحث عن خلاص».

عملت الديمقراطية الاجتماعية على «تذويب» الصراع بين طغيان منطق السوق المتضمن في الليبرالية الاقتصادية ومفاهيم العدالة الاجتماعية، وحاولت التعمية على الضرر الذي تسببت فيه السياسات الليبرالية بإرساء تصورات إصلاحية في إطار نزعة «هيومانية». أخذت إدانة الرأسمالية أشكالًا حقوقية في القضايا المختلفة، وكلها داخل الإطار الليبرالي.

هكذا ظهر جحيم «الصوابية السياسية» في ضوء تعاظم تقدير الثقافة ودور الفن داخلها، والأهم، الادعاءات الرأسمالية بنهاية عصور الأيديولوجيا ونفي الصفة الأيديولوجية عن السوق، لتصبح فوق مستوى النقد بوصفها الشكل «الطبيعي» للاجتماع البشري.

يعني هذا نهاية الصراع، أو محاولة إدامة وهم تلك النهاية، وهذا، في رأيي، ما تعمل الصوابية السياسية على تحقيقه عبر خطابها. فهي جحيم لأنها عودة إلى الممارسات القمعية الستالينية في التوجيه الأخلاقي للفن، وهي جحيم لأنها تصوغ تلك الممارسات في إطار حقوقي ذي نزوع إنساني، كما سنبين لاحقًا.

ما الصوابية السياسية (Political Correctness)؟

تُعرّف الصوابية السياسية بأنها نوع من التصحيح اللغوي، يركز على إعادة النظر في صيغ التعبير عن الآخَر، وهي نتاج «صعود» الحركات النسوية وتزايد تأكيد حقوق الأقليات والملونين في العالم. إنها نزوع أخلاقي أو نوع من «الصحوة الضميرية»، تمثلت في الدعوة إلى إعادة النظر في الأفكار وطرائق النظر النمطية، الذكورية والطبقية والعنصرية البيضاء، التي ميزت الخطاب الثقافي واللغوي المهيمن.

الصوابية السياسية نوع من اللباقة اللفظية وحُسن اختيار المصطلح والعبارات التي تتتحاشى جرح شعور الآخرين، خصوصًا عند الإشارة إلى فئات عرقية أو ثقافية أو دينية.

ويعرِّفها قاموس «American Heritage» بأنها «ترتبط أو تُسهِم أو تساعد في إحداث تغيير واجتماعي وسياسي وتربوي، وذلك من أجل تصحيح الحَيْف التاريخي الذي لحق بعض الجماعات بسبب انتماءاتها العِرقية أو توجهاتها السياسية أو انتمائها الطبقي أو ميولاتها الجنسية، وما تعرضت له المرأة من حيف عبر التاريخ».

إشكالية التمثيل الثقافي: لماذا الصوابية السياسية؟

يؤثر التمثيل الثقافي للعناصر الإنسانية والفئات المختلفة في الخطاب الاجتماعي، أي أن التمثيلات السلبية لفئة ما تؤثر في تفاعل المجتمع مع قضايا هذه الفئات/الأقليات، وترسخ لاضطهاد الأقليات عبر رسم صور نمطية سلبية مبتذلة تستقر في الوعي العام والخيال الجمعي، خصوصًا عبر الدراما الشعبية أو الأعمال الفنية الجماهيرية واسعة الانتشار.

تبدو الصوابية السياسية ظاهريًّا كأنها التجلي الأمثل لنضال الأقليات والفئات المضطهَدة والنساء.

في كتابه «الثقافة والإمبريالية»، يكشف إدوارد سعيد التواشج والتواطؤ و«التشابك الحميمي بين الإمبريالية والثقافة التي أنتجتها مجتمعاتها». وتبين دراسات ما بعد الكولونيالية بجلاء ديناميات السلطة والإخضاع التي يمارسها «المركز» على «الهامش».

فمثلًا، ما يراه «هومي بابا» في كتابه «موقع الثقافة» أن أنظمة المعنى والخطاب والحكم تعمل عبر العلاقات الاجتماعية المتجاذبة، بحيث أننا «كذوات لتلك الأنظمة نكون واقعين في شراك هذه الصيرورات الإشكالية من تعيين الهوية، التي تمثل الشروط التي يتكون فيها مخيالنا الاجتماعي، سواء كنا مستعمِرين أو مستعمَرين، مضطهَدين أو مضطهِدين، من الأقلية أو من الأكثرية».

متأثرًا بالمحلل النفسي الفرنسي «جاك لاكان»، يعمل هومي بابا على استكشاف لقاء الاستعارة والكناية في السجل الألسني والسيميائي للكولونيالية، وسَبْر المعاني الذاتية والاجتماعية اللاواعية التي يمكن استخدامها في قراءة دور الرمز في النص الاجتماعي، كما يوضح المترجم ثائر ديب.

يكشف إدوارد سعيد، عبر قراءته للرواية الأوروبية الكلاسيكية، الكيفية التي تغلغلت بها الرؤية الإمبريالية في ثنايا النصوص الروائية، راسمةً بذلك تصوراتها الاستعمارية عن الشعوب غير الأوروبية و«الآخَر» غير الأبيض.

على هذه الخلفية التاريخية من إساءة تمثيل الآخر، وما يتضافر معها من تاريخ الاضطهاد ضد الملونين والمثليين في أمريكا، وفي ضوء الرؤى المابعد بنيوية للغة وأنظمة الخطاب وزخم الكتابات والحركات النسوية، تعززت ممارسة الصوابية السياسية في أمريكا وبريطانيا بشكل أساسي.

خطأ الصوابية السياسية

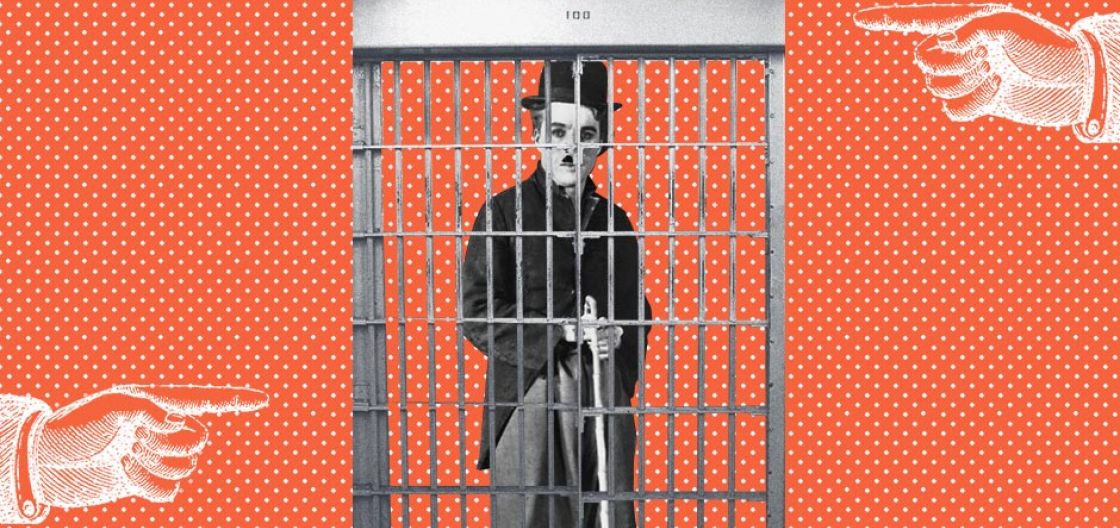

إعلان فيلم «The Post» الممنوع من العرض في لبنان لإخلاله بالصوابية السياسية

تبدو الصوابية السياسية ظاهريًّا كأنها التجلي الأمثل لنضال الأقليات والفئات المضطهَدة والنساء، إذ بات من الضروري مراعاة «التعددية الثقافية» في خطاب الإعلام والمؤسسات المختلفة.

لكن الليبرالية في نزوعها إلى «تسكين» الصراع عمدت إلى تطويع الصوابية السياسية وحصرها داخل الإطار الأخلاقي الإنسانوي لها، إضافةً إلى أن الصوابية السياسية نفسها هي نتاج للسياق الرأسمالي، وما تتضمنه الديمقراطية الاجتماعية من بعض الرؤى الإصلاحية.

إدوارد سعيد، وهو يقرأ المنجز الروائي الأوروبي ممثلًا في أعمال كونراد وجين أوستين وكيبلينغ وغيرهم، لم يكن يطمح إلى تمركز مضاد أو استعلائية مضادة ممثلة النزعات القومية الشوفينية والأصولية والهوياتية. وغاية هومي بابا كانت بناء «الفعالية الاجتماعية» ومقاومة «لغة السلطة». وعند «جوليا كريستيفا»، كلمة الثورة ليست مجازية، بل يرتبط في رأيها إمكان التغير الاجتماعي الجذري بالقضاء على «ألوان الخطاب التسلطية».

لكن ممارسة الصوابية السياسية عبر الميديا وأجهزة الإعلام المختلفة تكاد تكون مقتصرة على الفن، بملاحقة الأعمال الفنية والهجوم عليها. لأنه بتمييع الصراع وغياب المقاومة الحقيقية، تصير الصوابية السياسية ضربًا من الممارسة الشكلانية.

نجد نظيرًا لهذه المسألة في سياقنا العربي، فنتيجة الغياب السياسي للصراع العربي-الإسرائيلي، تنحصر أغلب ممارسات القوميين والممانعين ضد التطبيع في مقاطعة أعمال فنية أو منع عرض فيلم في السينما، مثلما حدث مع «The Post» في لبنان.

الصوابية السياسية في إعادتها النظر في الصيغ التعبيرية، وفق الأخلاق الليبرالية، تشبه الخطاب الأصولي الإسلامي السلفي في تحديده الشكلي لما يجب وما لا يجب أن يُقال من ألفاظ.

قُرّاء الحساسية

تتمثل إحدى ممارسات الصوابية السياسية في استعانة خبراء صناعة النشر بما يُعرف الآن بقُرّاء الحساسية (sensitivity readers)، إذ استدعهم الحاجة إلى «تدقيق أشكال التمثيل الثقافية بالأعمال الأدبية خلال العقود الأخيرة». يُعنى هؤلاء بمراجعة المخطوطات التي قد تتعرض مثلًا لفئة مهمشة لا ينتمي إليها الكاتب، ما يستلزم أن تكون لديهم خبرة معينة أو هوية جنسية مغايرة أو خلفية إثنية، أو أي هوية أخرى لا تعيها الثقافة السائدة.

ماذا ستفعل لو قرأت في رواية عن شخصية ذكر عربي مسلم، تُبرزه الرواية كمتعصب وكاره للنساء والأقباط والمثليين؟

حول مائدة نقاش مستديرة دعت إليها شبكة «سي بي سي» الأمريكية تحت عنوان «رأي آخر: الاستفادة من قُرّاء الحساسية»، أسهب «جوردان براون»، المحرر التنفيذي في دار النشر الضخمة «هاربر كولينز»، في الحديث عن الحاجة إلى قُرّاء الحساسية لاستجلاء المحتوى «الزائف» أو «الضار».

أضاف براون موضحًا: «ربما لا يعطي تصوير شخصية أو حادث داخل كتاب انطباعًا بالتحيز أو عدم الدقة في حد ذاته، ومع ذلك، قد تلتقط عينا قارئ ذي خلفية ثقافية معينة دلائل دقيقة تجعل من الصورة جزءًا من نموذج نمطي أوسع داخل السرد».

وتحدثت «جنيفر بيكر»، بوصفها إحدى قارئات الحساسية، عن بعض أشكال التحيز وإساءة التمثيل التي غالبًا ما تشهدها خلال قراءة المخطوطات. لكنها أكدت في نهاية حديثها أنه ينبغي احترام وقت قارئ الحساسية وجهده عن طريق تقديم مقابل مناسب، فالمبلغ الذي تدفعه دور النشر ليس كافيًا.

يمكننا أن نلحظ في ما ذكرته بيكر بشكل عَرَضي مفارقة الليبرالية المريرة، أو تناقضها الظالم، إذ تُوهِم الفرد بالمساواة، وفي الوقت نفسه تعمل السوق على استغلال جهده البشري وشرائه بأجور زهيدة.

لكن الأهم أني تخيلت نفسي أحد قراء الحساسية.

ماذا سأفعل لو قرأت في رواية عن شخصية ذكر عربي مسلم، تُبرزه الرواية كمتعصب وكاره للنساء والأقباط والمثليين، وكل من هو مختلف عنه؟ ألا تعيش في عالمنا العربي، والغربي كذلك، شخصيات فعلية تماثل تلك الشخصية الروائية في قبحها وعنصريتها وتطرفها؟

ليس بالضرورة أن تكون أي شخصية داخل عمل فني معبرة عن عموم جماعتها. وما العمل لو أراد الكاتب أن يقدم شخصيات عنصرية في رواياته؟ ألا تكون مثل تلك الاستراتيجيات ضربًا من الستالينية المقنعة، التي تتوارى خلف ادعاءات تجاوز التحيز وإساءة التمثيل؟ ألا تمكِّننا قراءة التحيزات والرؤى السائدة من تكوين فهم نقدي لها، ومن ثَمّ فهم أعمق لعالمنا ولحظتنا الراهنة؟

عن الفن والتمثيلات المغايرة: «فإن الذكرى تنفع المؤمنين»

أَسهَم الفن عبر تاريخه في طرح تمثيلات مختلفة للجنسانية، ورؤَى جديدة داعمة لقضايا الأقليات والأعراق والجندر. لا يقتصر هذا الإسهام على إثارة الفنانين لمثل هذه القضايا إعلاميًّا أو تحريكها ميدانيًّا، كإعلان الفنانين المثليين عن ميولهم الجنسية، أو المناظرات والتظاهرات التي خاضها السود من أجل حقوقهم، بل يتجاوزه إلى خلق الوعي بمفهوم الفرد بالأساس، والرغبة في معرفة الآخَر.

والتاريخ العربي للثقافة ليس بعيدًا عن هذا التفاعل أو التواشج بين الفن وتكوين الذات الفردية، وما يتبعها من إدراك للحقوق.

يصف أدونيس تجربة شعراء الذاتية، ممثلةً في أشعار امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة وقيس المجنون، بأنها تحوُّل شعري على عالم القيم الأخلاقية والاجتماعية في العصر الأموي، وكيف تغير عبرها نموذج المرأة وعلاقات الحب بين الجنسين، مثلما تغير مفهوم الحب نفسه عن السائد وقتها من ذكورية طاغية.

أما الرواية العربية فقد أسهمت في طرح تمثيلات مغايرة للجنسانية، في روايات حمدي أبو جليل وحنان الشيخ وغيرهما. وفي أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، رسمت الرواية صورة للمتخيل الوطني وللتحرر من الاستعمار.

تعيد الصوابية السياسية قراءة الماضي وفق أيديولوجيا اللحظة الراهنة، وتتخذ من الحياة الشخصية للفنان ذريعةً لمقاطعة أعماله.

إذا كان المجتمع الغربي قد اعتاد تقديم نفسه بوصفه مجتمع «حقوق الإنسان»، فإن ميلان كونديرا يوضح أنه قبل أن يتمكن إنسان ما من امتلاك حقوقه، كان عليه أن يكون كفرد وأن يعتبر نفسه كذلك وأن يُعتبَر كذلك، وما كان لذلك أن يتم لولا الممارسة الطويلة للفنون الأوروبية وللرواية بوجه خاص، التي تعلم القارئ أن يكون فضوليًّا لمعرفة الآخَر، ويحاول فهم الحقائق المختلفة عن حقائقه الخاصة.

بهذا المعنى، كان الفيلسوف الروماني «إميل سيوران» على حق في كتابه «تاريخ ويوتوبيا»، في تسميته المجتمع الأوروبي بوصفه «مجتمع الرواية»، والكلام عن الأوروبيين بوصفهم «أبناء الرواية».

وإن كان كلام سيوران يؤكد تأثير الرواية في المتخيل الأوروبي، فهذا لا يدعم فكرة الصورة النمطية لغير الأوروبي في تلك المخيلة كمحصلة للرواية في فترة الإمبريالية فقط، وإنما يؤكد بالمثل فعالية الفن الروائي وقدرته على فحص الطبيعة الإنسانية.

التنظيمات الحقوقية للفئات المضطهَدة في الإطار الليبرالي ترتد عن الفن، عبر محاولات فرض تلك المؤسسات أو التنظيمات لأولوياتها عليه، محاولة لإخضاعه وتوظيفه وحتى تقييمه من منطلقاتها. الأفكار التي فجرها الفن صارت تُستخدم ضده. نوع من الوصاية، واستمرار للشكل القديم للتوجيه الأخلاقي.

نماذج من محاكم التفتيش

إعلان فيلم «Last Tango in Paris»

شهد عاما 2016 و2017 عديدًا من «محاكم التفتيش» التي أقامتها الصوابية السياسية للأعمال الفنية، إما محاكمات بأثر رجعي، أو محاكمات حديثة تمثلت في الهجوم أو محاولات المنع.

تنتمي إلى الفئة الأولى محاكمة المخرجد الإيطالي «برناردو برتولوتشي» و«شارلي شابلن»، الأول باعتباره مشاركًا في جريمة «اغتصاب» الممثلة الفرنسية «ماريا شنايدر»، بالتواطؤ مع الممثل الأمريكي «مارلون براندو» في فيلم «Last Tango in Paris». أما شابلن فبوصفه «بيدوفيلي»، أي مغتصب للأطفال.

الدفاع عن برتولوتشي وشابلن ليس من منطلق تقديسهما كصُناع فن عظام، وإنما لأن الصوابية السياسية تعيد قراءة الماضي وفق أيديولوجيا اللحظة الراهنة، وتتخذ من الحياة الشخصية للفنان ذريعةً لمقاطعة أعماله أو محاولة منعها أو نفي قيمتها الجمالية.

إضافةً إلى أن مسالة برتولوتشي لا بد أن تندرج تحت معايير حماية المشاركين في الأعمال الفنية من أي انتهاكات وحفظ الحقوق الشخصية عمومًا، لا كأحكام على قِيمة العمل الفني نفسه. أما ما أثير حول بيدوفيلية شارلي شابلن فيتعلق بمسألة زواجه من فتاة عمرها 16 عامًا، وهو ما كان سنًّا طبيعيًّا للزواج في بدايات القرن العشرين.

يحرمنا السياق العربي القامع للمرأة والفئات المهمشة التفكير في مثل تلك المناقشات الحيوية عن الصوابية السياسية.

في واقعة غريبة من نوعها وانضمت حديثًا إلى محاكم تفتيش الصوابية السياسية، وقّع سبعة آلاف فرد على عريضة لإزالة لوحة «تيريز الحالمة» من متحف متروبوليتان في نيويورك، بحجة أنها تدعو إلى البيدوفيلية.

رفض المتحف الإذعان لهذا الطلب القمعي، وكتب «جوناثان جونز» في صجيفة الغارديان يدافع عن موقف المتحف، ويصف منع الفن بأنه «فاشية»، مفرقًا بين احتدام الجدل حول العمل الفني ومحاولة منعه.

يؤكد جونز أنه على مدار التاريخ كانت لدى الناس أسباب لمنع الأعمال الفنية، بدت وجيهة في حينها. ففي فترة ألمانية النازية، نُظر إلى الفن الحداثي بوصفه منحطًّا، وفي أوروبا الإصلاحية، دُمِّرت أعمال فنية لأنها كاثوليكية. فهل نريد لليبرالية المعاصرة أن تحاكي مثل تلك السوابق القمعية الرقابية؟

اتهم بعض المهتمين بحقوق المثليين الكاتبة البريطانية «جيه. كيه. رولينغ» بأن رواياتها لا تحتوي تنوعًا كافيًا في الشخصيات. مثل تلك الاتهامات طالت عملًا ناجحًا آخر هو فيلم «La La Land»، الذي اعتُبر بمثابة «جنة ذوي البشرة البيضاء».

في الوقت نفسه، تُتَجاهل الأعمال الفنية التي تعري التاريخ الأمريكي بشكل قاسٍ وسجالي. حدث هذا مع فيلمي «Detroit» و«The Birth of a Nation».

محدثكم من مدن الموت

كيف يمكن لفرد يعيش في مدينة كالقاهرة، تعتبر الأخطر على النساء في العالم، أن يشارك في السجال الدائر حول التحرش في العالم المتقدم، بين أنصار حملة «Metoo#» ومن يرونها كعودة إلى التزمت والبيوريتانية (التطهيرية)كما في بيان السماح بالتحرش؟ أو سجال «سلافوي جيجيك» في مقاله «وقِّع عقدًا قبل ممارسة الجنس» حول الصوابية السياسية والجنسانية؟

هكذا يحرمنا السياق العربي القامع للمرأة والفئات المهمشة كافةً من التفكير في مثل تلك المناقشات الحيوية.

لكن يبدو أن السياق العربي يسير على نحو معكوس مقارنةً بنظيره الغربي. أقصد أن الفن في السياق العربي يقدم محاولات إيجابية في التمثيل والدفاع عن الفئات المهمشة. ولعل التفجير الذي أحدثه «حفل غنائي» لكل هذه الجدالات حول المثلية الجنسية خير دليل على الدور الطليعي للفن.

ساق رافضو بيان الفريق اللبناني «مشروع ليلى»، عقب الهجمة الشرسة التي شنتها الدولة والمجتمع المصري على المثليين ورافعي أعلام قوس قزح، حُججًا عديدة، كان أبرزها أنه لا توجد علاقة بين الموسيقى والدفاع عن الميول الجنسية، وأن الفريق يخسر جمهوره بمثل هذه البيانات «عديمة الجدوى».

تتغافل هذه الادعاءات عن أن الفن هو المساحة الأبرز للتعبير عن الفردية بمختلف أوجهها. وإذا أردنا أن نحقق نوعًا من المساواة الحقوقية للفئات المهمشة، فعلينا أن نوجه طاقتنا إلى فعالية اجتماعية حقيقية، بعيدًا عن السياق الليبرالي الهوياتي للصوابية الأمريكية.

يمكننا، بمشاهدة أفلام «بيدرو ألمودوفار» و«كزيفييه دولان» وعبد اللطيف كشيش، أن نعمِّق رؤيتنا للجنسانية والحرية الفردية. لكن ما يحدث أن فصام المتلقي العربي يقف حائلًا أمام هذا الفهم في أوقات كثيرة. فمن ناحية، يستمتع هذا المتلقي بفنية وجمال أفلام المخرجين السابق ذكرهم، أما على الصعيد الاجتماعي، فنراه يناهض حقوق الأقليات أو يبدي تذمرًا حيالها.

نُقاد الصوابية السياسية

بعيدًا عن النقد المحافظ الذي يراها «ماركسية ثقافية»، تواجه الصوابية السياسية كثيرًا من الانتقادات ممن أسهموا في وضع أساسها النظري.

تأتي في المقدمة آراء الفيلسوفة الفرنسية «جوليا كريستيفا»، التي نددت بالصواب السياسي وقالت إن أعمالها تعرضت للتشويه من الأميركيين، ووصفت سياسات الهوية والصوابية السياسية بصفة عامة بأنها شمولية.

ذكرت الصحفية «آلان ريدينغ»، في مقالها على النيويورك تايمز عام 2001، أن كريستيفا ترى المنطق الهوياتي الذي تعتمده النسويات والمثليين وقادة بعض الجماعات الإثنية «توتاليتاريا/شموليًّا (totalitarian)». أكدت كريستيفا أن حرية الفرد يجب أن تحظى بالأسبقية بدلًا من حضور فكرة الطائفة أو الجماعة، وأن التوكيد السياسي للهويات الجنسية أو الإثنية أو الدينية يقوِّض الديمقراطية ويعمل على تآكلها فعليًّا.

أما الكاتبة الأمريكية «كاميلي باليا» فتشدد في كتابها «Vamps & Tramps» على أن الصوابية السياسية تُمكِّن أقصى اليمين من اليسار، وتُنفِّر الجماهير من الحركة النسوية. تقول صاحبة «أقنعة جنسية» إن الميديا، بوقوعها أسيرةً لمجموعة من التصورات النسوية المتعصبة، تعمل على تنامي الأصوات المحافظة داخل المجتمع. وتضيف: «أنا، كديمقراطية ليبرالية، أحتج على طغيانية الصوابية السياسية».