«نمط الذات هو نفس النمط الذي تتسم به الأيديولوجيا أيًّا كان تعريفها». لويس ألتوسير.

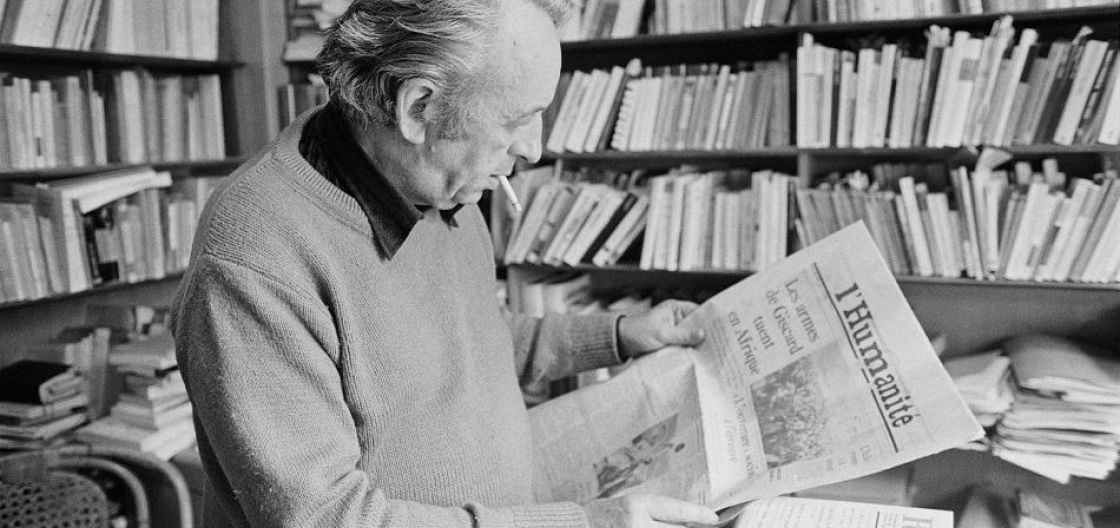

قليلون اليوم يذكرون الفيلسوف الفرنسي «لويس ألتوسير» أو يقتبسون أعماله في كتاباتهم. وباستثناء عدد محدود من المفكرين المعروفين المعاصرين، مثل «جوديث باتلر» و«سلافوي جيجيك» و«أنطونيو نيغري»، ومحاولات خجولة في فرنسا لإحياء الذكرى المئوية لولادته في 2018، فيمكننا القول إن هذا المفكر المهم قد طواه النسيان.

إنه مصير محزن لرجل كان في يوم من الأيام أحد الأسماء الأكثر تأثيرًا في الفكر الغربي، وينتشر تلاميذه المخلصون في كل مكان، وفي كل التخصصات الأكاديمية، من الفلسفة والعلوم السياسية، مرورًا بالأنثربولوجيا والتاريخ، وصولاً إلى النقد الأدبي والسينمائي. وذلك ليس فقط في بلده فرنسا، بل في إيطاليا وبريطانيا واليونان وأمريكا الجنوبية، وحتى العالم العربي على يد كُتَّاب مثل مهدي عامل وياسين الحافظ.

لم ينتقل فكر ألتوسير إلى الجامعات الأمريكية في ثمانينيات القرن العشرين، في عصر ما يسمى استيراد «النظرية الفرنسية»، بنفس الدرجة التي حدثت مع تلامذته وزملائه من المفكرين الفرنسيين، وذلك لأسباب عدة لا تقتصر على أن تطور «النظرية» بدا أنه قد تجاوزه، بل ربما أساسًا بسبب التزامه المعروف بالشيوعية وعلاقته التنظيمية بالحزب الشيوعي الفرنسي، ما لا يناسب المزاج الأمريكي مهما يكن «تقدميًّا»، الأمر الذي أعاق عملية إعادة تأويله أمريكيًّا، وانتشاره من جديد على يد الحركات «التقدمية» التي تبشر بأيديولوجيتها عالميًّا مع تقدم العولمة.

رغم ذلك، فهذا المقال يطرح الفرضية التالية: جانبٌ كبير من الفكر المعاصر خرج من عباءة ألتوسير، وبخاصة نصه الشهير «الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة». وأيًّا كان المجال الذي نناقشه، سواءً نظرية ما بعد الاستعمار، الجندر والكوير، السلطة والمعرفة والدولة، بل وحتى أطروحات سائدة عن «أنثربولوجيا الإسلام»، ودراسات الشريعة الإسلامية في عصر «ما بعد الاستشراق»، فإن النقاش سيكون قاصرًا دون الاطلاع على الإسهام التأسيسي لألتوسير.

سنزعم أن نص ألتوسير المذكور لعب دورًا في الفكر المعاصر لا يقل عن الدور الذي لعبه «البيان الشيوعي» لماركس وإنغلز في القرن التاسع عشر. ورغم ذلك، فإن كثيرًا من ميادين «النظرية» المعاصرة تختلف مع ألتوسير في جوانب جوهرية، ما يجعلها تفترق عن مشروعه الفكري بشكل كبير، بل وتجري في اتجاه معاكس لما ابتغاه، الأمر الذي يجعل استعادة أفكار «الأستاذ» ضرورية لأي إسهام يريد انتقاد هذه النظرية ونتائجها السياسية والاجتماعية والأخلاقية من الداخل.

«الذات»: لعبة السلطة والأيديولوجيا

إنه العام 1969، بعد سنة واحدة من ثورة طلاب الجامعات والإضرابات العمالية الكبرى في فرنسا، الفلسفة البنيوية وصلت إلى أوجها مع ألتوسير و«كلود ليفي شتراوس» وجاك لا كان ورولان بارت وميشيل فوكو. أمريكا غارقة في «المستنقع الفيتتامي»، في حين نجح الاتحاد السوفييتي في قمع التمرد في تشيكوسلوفاكيا. في هذا الشرط التاريخي الذي تميز بثورات اجتماعية وفكرية كبرى نشر ألتوسير نصه عن «الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة».

الفكرة تبدو بسيطة لأول وهلة: السيطرة الطبقية، وإعادة إنتاج «نمط الإنتاج» لا يمكن أن تحدث فقط على مستوى «البنية التحتية»، أي الأسلوب المتعيَّن للإنتاج الاقتصادي في المعامل والوِرَش والمزارع، بل لا بد أن تحدث في «الكل المُبَنيَن»، أي في مختلف البنى السياسية والاجتماعية والقانونية والتعليمية التي تشكل «البنية الفوقية»، وتتضافر مع البنية التحتية لتشكيل هذا «الكل».

الدولة تلعب دورًا أساسيًّا في هذه العملية، ولكن ليس فقط عن طريق أجهزتها القمعية التي تحدَّث عنها ماركس (المحاكم، الشرطة، الجيش، السجون، إلخ)، بل أيضًا، وبشكل أساسي، عن طريق أجهزتها الأيديولوجية التي لا يُشترَط أن تكون تابعة لها بشكل مباشر (المدارس، الإعلام، الكنيسة، النقابات، العائلة، إلخ)، هذه الأجهزة هي التي تضمن، من خلال الأيديولوجيا السائدة، أن يلعب كل فرد طوعًا الدور المرسوم له ضمن تقسيم العمل والهرمية الاجتماعية، وفي حال لم يخضع تمامًا لهذا التأثير، فستلعب المؤسسات القمعية دور خط الدفاع الثاني، وتجبره على ذلك بشكل عنيف.

طبعًا لا توجد مؤسسة أيديولوجية أو قمعيه خالصة، فحتى جهاز الشرطة مثلًا يمارس دورًا أيديولوجيًّا (وإن كان جانب العنف يغلب عليه) في حين تمارس المدرسة دورًا عنيفًا (وإن كان الجانب الأيديولوجي يغلب عليها).

الحديث عن عقل وإرادة حرة ومبدعة للإنسان تقدر على تحريك التاريخ يُغرق العلوم الإنسانية في ميتافيزيقا غير قابلة للضبط والقياس.

الفكرة ليست جديدة تمامًا، وقد سبق أنطونيو غرامشي ألتوسير لها بنظريته عن «المجتمع المدني»، ولكن التطور الخطير الذي حملته هو ربطها بعمل ألتوسير حول نقد «النزعة الإنسانية» في الماركسية والعلوم الإنسانية عمومًا، فخلافًا للشكل المدرسي لفلسفتَي النهضة والتنوير، لم يعد الإنسان صاحب العقل والإرادة هو الوحدة الأساسية التي تفسر التاريخ والمجتمع، بل «البنية» التي هي نسق من العلاقات الذي يعطي لعناصره مدلولها ومعناها، و«الإنسان» نفسه، بعقله وإرادته ونفسيته وفعاليته، ما هو إلا منتج للبنية.

إزاحة «الإنسان» عن عرش الفعالية التاريخية لم يكن بسبب نزعة شريرة لدى ألتوسير وغيره من البنيويين، ولا بسبب رغبة في تطبيق نقد الفيلسوف الألماني «مارتن هايدغر» لـ«ميتافيزيقيا الذات»، كما يظن بعض مؤرخي الأفكار اليوم، بل بسبب هَمٍّ معرفي رافق البنيوية الفرنسية منذ إعادة إنتاجها على يد كلود ليفي شتراوس: إعطاء العلوم الإنسانية طابعًا علميًّا قريبًا من نمط «العلوم الصلبة» كالبيولوجيا والفيزياء. فالحديث عن عقل وإرادة حرة ومبدعة للإنسان قادرة على تحريك التاريخ، يغرق العلوم الإنسانية في ميتافيزيقا غير قابلة للضبط والقياس. الإنسان لم يعد على صورة الله، يخلق بإبداعه تاريخه، بل هو منتج لما يمكن ضبطه وقياسه، أي للبنية.

ولأجل جعل الماركسية علمية بدورها، خاض ألتوسير حربًا شرسة مع الماركسيين الأرثوذوكسيين آنذاك، وعلى رأسهم «روجيه غارودي» (الذي اعتنق الإسلام وتورط في التشكيك في الهولوكوست لاحقًا)، ليثبت أن ماركس نفسه لم يكن إنسانيًّا، وهي الحرب التي عُرِفَت بـ«حرب النصوص»، فكل طرف كان يورد نصوصًا مختلفة لماركس ليثبت وجهة نظره.

بتأثير من ألتوسير أطلق ميشيل فوكو (وكان آنذاك في أوج مرحلته البنيوية المنتجة) في كتابه «الكلمات والأشياء»، إعلانه المدوي عن «موت الإنسان»: «إلى كل أولئك الذين يريدون الاستمرار في الكلام عن الإنسان، عن نفوذه أو تحريره، إلى كل هؤلاء الذين يريدون الاستمرار في التساؤل حول ماهية الإنسان وجوهره، إلى كل من يريد الانطلاق منه للولوج إلى المعرفة (...) إلى كل أشكال الفكر هذه، الخرقاء والعاجزة، لا يسعنا إلا الرد بضحكة فلسفية، أي إلى حد كبير، بضحكة صامتة». (ص 282) «يمكن الرهان على أن الإنسان سوف يندثر مثل وجه من الرمل مرسوم على حد البحر» (ص 313).

هذه الثورة الفكرية تتطلب إجابة عن سؤال الذات الإنسانية التي جُرِّدَت من امتيازاتها الميتافيزيقية: كيف تنشأ وتنبني؟ ألتوسير أول من قدم الإجابة في «الأجهزة الأيديولوجية للدولة»: إنها صنيعة الأيديولوجيا.

في أجهزة الدولة الأيديولوجية، بما فيها العائلة، تنتج الأيديولوجيا الذات عن طريق تقنية «الاستدعاء». ومثالها الأبسط هو مناداة شرطي لشخص يمشي في الشارع: «أنت.. هناك»، سيعرف الشخص أنه المقصود بالنداء، يلتفت إلى الشرطي، ويتوقف عن المشي رغم أنه لم يسمع اسمه. هذه الـ«أنت هناك» غير المتعينة تعمل على المستوى الأيديولوجي دون الحاجة لصوت الشرطي المرعب، العائلة والمدرسة والقانون والإعلام تحدد لنا هذه الـ«أنت»: أي ذاتنا. وتلك الـ«هناك»: أي موقعنا في المنظومة.

ذاتنا المُصنعة هذه موجودة حتى قبل ولادتنا، إذ تعدها الأيديولوجيا عبر مؤسساتها في كل مكان، من المفاهيم العامة عن الأخلاق والعمل والذكورة والأنوثة والدين والتقاليد، وحتى طقوس انتظار المولود ومنحه اسمه في أي عائلة. هكذا تخلقنا الأيديولوجيا وتجعلنا نستبطنها في دواخلنا، ونتصرف على أساسها وكأنها خياراتنا «الشخصية»، وهي تستدعينا كل يوم بأسمائنا وصفاتنا في كل موضع نكون به، لتمنحنا ذواتنا وماهيتنا الاجتماعية.

يمكننا أن نفهم انطلاقًا من هذه الفكرة كل التطورات اللاحقة في «النظرية»: دراسات الجندر مثلًا، فالنوع الجنسي بناء اجتماعي، يتلقاه الفرد من وسطه، ويستبطنه في هويته الجنسية. النظرية العرقية النقدية التي ترى أن تصوراتنا عن العرق وصفاته ما هي إلا بنيان اجتماعي مفروض سلطويًّا، «الشرق» بوصفه إنشاءً خطابيًّا استعماريًّا، إلخ.

ولكن لنعد إلى ألتوسير كي نسأل: ما هذه الأيديولوجيا؟ وأين تكمن حقًّا؟

الأيديولوجيا مادة

في كتابه «لأجل ماركس» الذي صدر قبل عدة أعوام من كتابة نص «الأجهزة الأيديولوجية للدولة»، كان ألتوسير قد استفاض في تحليل الأيديولوجيا، فهي ليست مجرد «وعي زائف» كما ظن الماركسيون التقليديون، بل هي بنية من التصورات عن الحياة والذات تشكل جزءًا صميمًا من أي منظومة اجتماعية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يستمر في الحياة دون أيديولوجيا، فالإنسان في النهاية «حيوان أيديولوجي».

يكتب ألتوسير: «المجتمعات الإنسانية تفرز الأيديولوجيا وكأنها العنصر والمناخ الضروريان لتنفسها، أي لحياتها التاريخية. والتصور الأيديولوجي للعالم هو وحده الذي استطاع أن يتخيل مجتمعات من دون أيديولوجيات، وأن يقبل الفكرة الطوباوية المتعلقة بعالم ستختفي فيه الأيديولوجيا (لا هذا الشكل أو ذاك من أشكالها التاريخية) دون أن تترك أي أثر، ويحل العلم محلها (...) ليست الأيديولوجيا إذًا شذوذًا أو نشازًا عارضًا في التاريخ. إنما بنية ضرورية وأساسية للحياة التاريخية للمجتمعات. الاعتراف بوجود الأيديولوجيا وبضرورتها هو ما يمكِّن من التحكم فيها، ومن تحويلها إلى أداة لفعل واعٍ في التاريخ».

أي إنه حتى في اليوتوبيا الاشتراكية لا يمكن للأيديولوجيا أن تنتهي، فهي جزء من الشرط الإنساني. الأيديولوجيا بحد ذاتها ليست شرًّا إذا تم تحديدها في مجالاتها الضرورية، وتمييزها عن بقية المجالات، وعلى رأسها العلم، وهذا ما سنعود إليه لاحقًا.

الأيديولوجيا لا يمكن أن توجد إلا من خلال وسيط مادي، هو المؤسسة أو الجهاز، ولا تنتج إلا عبر فعاليات وآليات وتقنيات هذا الوسيط.

يحدد ألتوسير موطن الأيديولوجيا داخل الذات في حيز اللاشعور متأثرًا بدراسات جاك لاكان عن الوعي واللاوعي، فالتمثلات الأيديولوجية هي بِنى لاواعية تجعل الناس يعيشونها وكأنها عالمهم الحقيقي، هي «تشير» إلى العلاقات الواقعية لشرطهم الاجتماعي وترمِّزها تمامًا كما تشير الأحلام، حسب التصور الفرويدي، إلى الوقائع النفسية الأساسية لحياة الإنسان وتحولها إلى رموز قابلة للتحليل. الفعل الإنساني لا يمر مباشرةً عبر حقائق الوجود الاجتماعي، بل عبر تصورات البشر عن هذه الحقائق، أي الأيديولوجيا المترسخة لاشعوريًّا لديهم.

إلا أن الأيديولوجيا لا يمكن أن توجد إلا من خلال وسيط مادي، هو المؤسسة أو الجهاز، ولا تنتج إلا عبر فعاليات وآليات وتقنيات هذا الوسيط، وعبر هذه التقنيات المغرقة في ماديتها تترسخ الأيديولوجيا بوصفها بنية لاشعورية. واللاشعور بدوره مادة تنتج عن مادة، فـ«المادة تتخذ أكثر من معنى، أو بالأحرى إنها توجد في أشكال مختلفة، كلها راسخة أولًا وأخيرًا في المادة الفيزيقية»، كما يذكر في «الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة»، ص 35 من الملف(1).

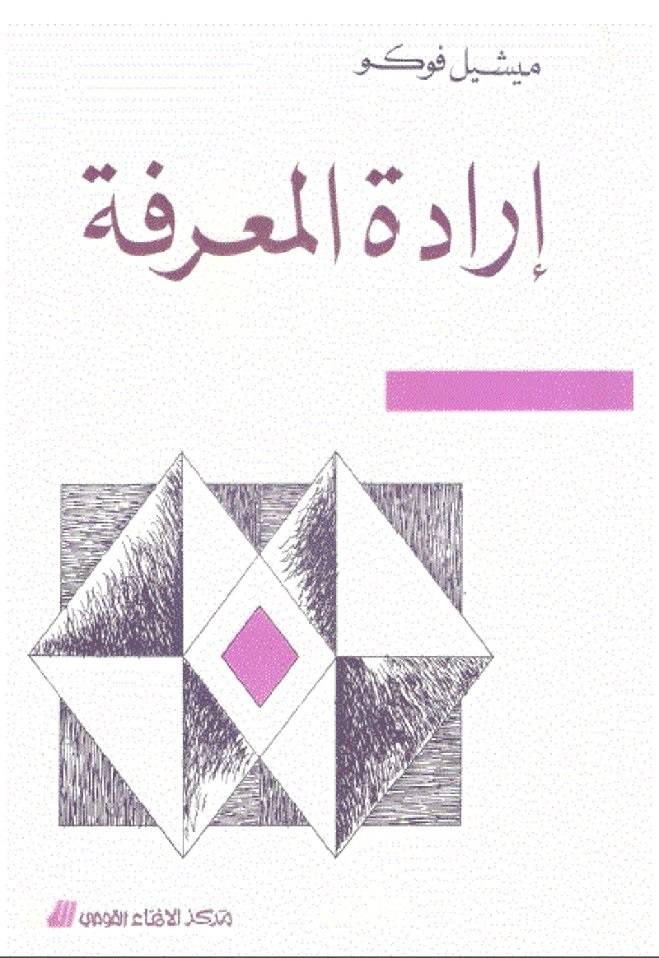

من خلال «الجهاز» إذًا، أي المؤسسة أو البنية، تُخلَق الذوات أيديولوجيًّا عبر تقنيات محددة. هذا التصور هو الأساس لكل إسهامات ميشيل فوكو اللاحقة عن «تقنيات السلطة» و«تقنيات الجسد» و«السياسات الحيوية»، أي أن السلطة، عبر وظائفها «الإيجابية»، مثل الإشراف على صحة السكان وأوضاعهم الجسدية والنفسية والديموغرافية، تخلق الذوات وتضبطها. إلا أن فوكو أدخل تغييرًا مُهمًّا على هذا التصور كانت له آثار كبيرة في ما بعد، وسنعالج هذا في الفقرة القادمة.

من المفيد أن نقارن تحليل ألتوسير للمسيحية وتقنياتها بتصورات الأنثربولوجي المعروف طلال أسد في نصه الذي يراه بعض الباحثين مُبتَكرًا ومجدِّدًا «فكرة أنثربولوجيا الإسلام».

يستشهد ألتوسير، في توضيحه لأهمية الأفعال والطقوس المادية التي تمارسها الذات، بمقولة للفيلسوف الفرنسي باسكال: «اسجد، حَرِّك شفتيك بالصلاة، وستؤمن». (المصدر نفسه، ص 36 من الملف). في المسيحية تستدعي الممارسات الكنسية الأفراد كذوات فاعلة، تؤمِّن خضوعهم لذات عُليا هي الذات الإلهية عبر تقنيات طقسية معينة، هكذا تتعرف الذات إلى الذات العليا وبقية الذوات المشاركة في الطقس الديني، وبسبب ذلك تتعرف الذات أيضًا إلى نفسها.. «آمين»، لقد أتمت التقنيات الأيديولوجية إنتاج الذات. (المصدر نفسه، ص 48 من الملف).

لدى طلال أسد موضوع أنثروبولوجيا الإسلام هو «التراث الخطابي» المتحقق عبر السلطة التي تفرز الممارسة الإسلامية الصحيحة عن غيرها من خلال ضبط طقوس وأفعال معينة على المسلم أن يؤديها، هذه الطقوس هي التي تؤسس الذات الإسلامية عبر توجيهها لوحي الذات الإلهية المتمثل بالكتاب والسنة، رابطة بذلك الماضي بالمستقبل من خلال الحاضر الذي يتم به الطقس الديني، «إن البداية النظرية المناسبة بالنسبة إلى أنثروبولوجيي الإسلام هي ممارسة مُؤسسة (ضمن سياق خاص وتاريخ خاص)، يُعامَل فيها المسلمون على أنهم مسلمون». (فكرة أنثروبولوجيا الإسلام، ص 26 من الملف).

لن نستغرب أن أسد لم يشر إلى ألتوسير بين مصادره في هذا البحث، فبين الرجلين مسافة شاسعة واختلاف شديد العمق، هذه المسافة يشغلها ميشيل فوكو ومفهومه عن السلطة.

نزع مادية ألتوسير

إذا كانت معظم أطروحات فوكو في كل مراحله الفكرية تجد جذورها في كتابات ألتوسير، فإنه أدخل تعديلًا أساسيًّا في أعماله المتأخرة اللاحقة لفترته البنيوية كان له أثر بالغ، وهو بالتحديد نزع السمات المادية عن فلسفة ألتوسير.

هذا النزع يقوم على مستويين، الأول: جعل السلطة غير مرتبطة بـ«الجهاز»، أي بالمؤسسات والبنى التابعة للدولة، فالسلطة «ليست مؤسسة، وليست بنية، وليست قدرة معينة يتمتع بها بعضهم. إنها الاسم الذي يُطلق على وضع استراتيجي معقد في مجتمع معين»، وهي «حاضرة في كل مكان: ليس لأنها تمتاز بتجميع كل شيء في وحدتها التي لا تُقهر، بل لأنها تنتج ذاتها في كل لحظة، في كل نقطة» (إرادة المعرفة، ص 102).

هذا النص حاسم في كل التطورات الفكرية اللاحقة، فبعد كل الحديث عن الأجهزة والمؤسسات والطبقات وبنى الإنتاج واللاوعي المادي والهيمنة البرجوازية والسعي لإعادة إنتاج النظام الرأسمالي، صرنا أمام سلطة تنتج نفسها بنفسها، كيف ولماذا إذًا تنتج نفسها؟ لا جواب واضحًا لدى فوكو، هي سلطة لأجل السلطة، وضبط لأجل الضبط، وإنتاج للذوات وفعالياتها لأجل الإنتاج. لا هدف أو معنى للسلطة سوى ذاتها التي تشمل كل ممارسة وكل خطاب.

قد يجادل أحدهم بأن مفهوم فوكو للسلطة يبقى ماديًّا رغم هذا، باعتباره يُبقي على مفهوم «التقنيات المادية» للذات، ويربط السلطة بالوضع الاستراتيجي للقوى المختلفة في المجتمع، إلا أن فوكو بمجرد فصله لهذه التقنيات والقوى عن الصراع والهيمنة الطبقية، وجعله «الخطاب» غير مرتبط بمادية المؤسسة، يجعل السلطة شبحًا متيافيزيقيًّا يتحرك دون ارتباط بالشروط المادية لحياة المجتمع. إنه المجال المكتفي بذاته، المحايث للوجود الإنساني والمتعالي عليه، بوصفه شرطًا قَبْليًّا له.

وإذا كانت الأيديولوجيا لدى ألتوسير بدورها جزءًا من الشرط الإنساني، فإنها تكتسب معناها من «الكل المُبنين»، القائم على الإنتاج وهيمنة فئات معينة والشروط المادية لحياة واستمرار البشر.

وهذا هو المستوى الثاني لنزع مادية ألتوسير على يد فوكو، أي فصل الأيديولوجيا والسلطة عن الصراع الطبقي وعلاقات الإنتاج، وهو ما لاحظه كثيرون، مثل التلميذ الآخر لألتوسير، «نيكولاس بولانتزاس»، (انظر «نظرية الدولة»، ص 63-65)، والناقد البريطاني «ليونارد جاكسون» (انظر «نزع مادية ماركس»، ص 320-322)، فالحديث عن الصراع والأوضاع الاستراتيجية الذي يطبع كثيرًا من أعمال فوكو المتأخرة، يبدو خاليًا من محتواه. صراع دون هدف أو طبقات أو بنى، وحتى لو ورد ذكر الطبقات والبنى، فهي هامشية وعرضية بالنسبة إلى الحقيقة الأبدية للسلطة. أو بالأصح السلطة هي التي تنتج، دون هدف أو معنى، السياقات والبنى الاقتصادية والطبقات والجنسانية، إلخ.

ضيَّع فوكو في كتاباته المتأخرة كل الطموحات العلمية للبنيوية التي حملها ألتوسير، بل ورفض تمييزه بين العلم والأيديولوجيا.

ضيَّع فوكو في كتاباته المتأخرة كل الطموحات العلمية للبنيوية التي حملها ألتوسير، بل ورفض تمييزه بين العلم والأيديولوجيا،، فكل قول علمي هو نتيجة ترتيبات السلطة وتمايزاتها. في حين كان ألتوسير يعوِّل على القدرة «الانقلابية» للعلم.

معظم المبالغات والشطط اللاحق الذي عرفته «النظرية» أتى بسبب «نزع المادية» هذا، ولعل أحد أهم مظاهر الشطط هو ممارسات «اليسار» المعاصر بنقله الصراع إلى المؤسسات التعليمية والأكاديمية والإعلامية، وإلى مستوى اللغة والخطاب.

إذا كان ألتوسير، وقبله غرامشي، قد أكدا أهمية هذه المؤسسات ضمن سيرورة الصراع الطبقي، فإنه شدد بأوضح العبارات على أن الصراع الطبقي لا يمكن أن يُختزَل بصراع أيديولوجي في المؤسسات الأيديولوجية، فهذا الصراع «ليس إلا مظهرًا من مظاهر صراع الطبقات الذي يتعدى الأجهزة الأيديولوجية للدولة»، و«الصراع الطبقي ضد طبقة سائدة يعني مقاومة، تمردًا، صراعًا، طبقيًّا من جهة الطبقة المحكومة». (الأيديولوجيا، ص 52-53 من الملف).

مادية ألتوسير تجعل فكره أيضًا مناقضًا تمامًا للنسبوية الثقافية، فالبشر، على اختلاف أيديولوجياتهم ومؤسساتها، لديهم ما يشتركون به على الصعيد الكوني، وهو مادية هذه الأيديولوجيات بالذات، والتي تضرب جذورها في سعي البشر للاستمرار عبر الإنتاج المادي وأنماطه وعلاقاته المختلفة. ومن هنا تأتي "وحدة وجودهم".

إلا أن أثر لامادية فوكو لم يقتصر على هذا، بل تعداه إلى مستويات يمكن وسمها بـ«الرجعية» الشديدة.

فوكو: من «موت الإنسان» إلى «تأويل الذات»

«ليست هناك أيديولوجيا إلا وكان مصدرها ذاتًا ولأجل ذات أخرى». لويس ألتوسير.

ألقى ميشيل فوكو بين عامي 1981 و1982 مجموعة محاضرات في «الكوليج دو فرانس»، جُمعت باسم «تأويل الذات». ويمكن القول إن لهذه المحاضرات، التي تُعد خلاصة تطور فوكو في المرحلة الأخيرة من نشاطه الفكري، تأثيرًا حاسمًا في الفكر المعاصر. إذ طرح فيها فوكو بوضوح بالغ فلسفته الأخلاقية، وابتعد نوعًا ما عن هوسه القديم بالسلطة.

يؤكد فوكو وفقًا للمبدأ الألتوسيري أن السلطة لا تمر إلا عبر الذات، ولكنه يضيف أن الذات «تتحدد من خلال علاقة النفس بنفسها» (تأويل الذات، ص 238). ويميز من خلال قراءته للخطاب الفلسفي اليوناني بين شكلين لهذه العلاقة: «اعرف نفسك» و«اهتم بنفسك». الأول يحدد سؤال المعرفة، والثاني يحدد سؤال الأخلاق.

مبدأ الاهتمام بالذات يعني انكبابها على مُساءلة تصوراتها وتمثلاتها وأفعالها، ومعرفة كيف يجب أن تستخدم ملكاتها، والتمييز بين الخير والشر.

السلطة وسياساتها في «الحوكمة» حسب فوكو كانت مرتبطة دومًا بسؤال المعرفة، ولم تتعامل مع الذات الإنسانية إلا بوصفها ذاتًا قانونية بانفصال عن سؤال الأخلاق، ملتقيًا بذلك مع ألتوسير الذي أكد أن بروز الذات القانونية البرجوازية كانت مرحلة أساسية لتطور مفهوم الذات، ولكن بالنسبة إلى فوكو، فإن استعادة سؤال الأخلاق، وليس أي سؤال آخر، ضروري لمقاومة السلطة، بما أن المقاومة تمر أيضًا بعلاقة النفس بنفسها. (المصدر نفسه، ص 238).

مبدأ الاهتمام بالذات يعني انكبابها على مُساءلة تصوراتها وتمثلاتها وأفعالها، ومعرفة كيف يجب أن تستخدم ملكاتها، والتمييز بين الخير والشر. يمر ذلك عبر تقنيات وتدريبات تقوم بها الذات لصقل نفسها، يسهب فوكو في وصف هذه التقنيات، وبخاصة في السياق الهيليني والروماني، ما يجعل الذات في النهاية «ذاتًا أخلاقية للحقيقة». (المصدر نفسه، ص 425-430)، وهكذا يمكن للذات أن تقاوم السلطة من خلال فصل نفسها عن سؤال المعرفة السلطوي والانتقال إلى سؤال الأخلاق المقاوم.

طبعًا لا تستطيع الذات أن تقوم بهذا لوحدها دائمًا، ما يبرز دور «المعلم» ومجموعة معينة من الطقوس والممارسات، أهم مثال عليها ما كان يتم في المدارس الفلسفية الإغريقية بهدف تدريب الذات على العناية بنفسها. (انظر على سبيل المثال الدرس 27 من المصدر نفسه، ص 123-142).

يمكننا أن نرى كم أن هذه التصورات أساسية في خطاب وائل حلاق عن الشريعة الإسلامية، فهي، أي الشريعة، من يقدم عبر طقوسها ومعارفها «تقنيات الجسد» و«فن الحياة» الذي يمكِّن الحكم الإسلامي من إنتاج ذوات أخلاقية مختلفة عما ينتجه نمط الدولة الحديثة التي تفصل السياسة والسيادة عن الأخلاق. (انظر «الدولة المستحيلة»، ص 282-283).

كذلك، يبدو تصور «تيموثي ميتشل» في «استعمار مصر» عن التعليم الأزهري قبل التحديث واضحًا في ظل هذه الأفكار. فهو إذ يقدم وصفًا ورديًّا لـ«فن الكتابة وسلطتها» الأزهرية، وتقنيات تعليم الطلاب وإعدادهم (انظر «استعمار مصر»، ص 156-159)، يبدو قريبًا من سرد فوكو لتعليم «الاهتمام بالذات» الذي سبق أن عرفه الغرب في عصر المدارس الرواقية والفيثاغورثية.

لكن من أين ستأتي قدرة الذات هذه على المقاومة في غياب معظم «المعلمين» القدماء؟ هل يراهن فوكو على حركة تنوير ذاتي وومض روحاني يعيد الذات إلى الاهتمام بنفسها؟ ألم يستطع ابتكار حل أكثر ميتافيزيقية؟ إنه مآل محزن حقًّا للثورات الفكرية العظيمة التي أطلقتها «النظرية الفرنسية»: سيرورة بدأت بمفكر من وزن ألتوسير، وانتهت عند وائل حلاق، هل هنالك ما هو أشد إثارة للشفقة من هذا؟

العالم على قدميه مجددًا: استعادة ألتوسير

إسهام ألتوسير الفلسفي يتعلق أساسًا بنظرية المعرفة، وقد حدد العناصر الأساسية لتصوره بناء على قراءته لفلسفة «إسبينوزا»: المعرفة تقوم على النموذج، وهذا النموذج قائم على مفاهيم عقلية بالكامل، ولا يجوز الخلط بين موضوع المعرفة والموضوع الواقعي. فمفهوم الدائرة مختلف عن الدوائر الفعلية الموجودة في الواقع، ومفهوم الكلب لا ينبح. كما أن عملية المعرفة تجري بكاملها في الدماغ.

بهذا حاول ألتوسير إخراج العلم من أيديولوجيا الذات التي تفترض ذاتًا تراقب العالم (الموضوع) وتستخلص المفاهيم المتضمَّنة فيه وراء ركام المظاهر العينية. المعرفة ليست فعالية الذات الحرة في قراءة العالم، كما يقرأ الكاهن العلامات اللغوية للكتاب المقدس، فيصل إلى «الحقيقة»، بل هي بنية أو «نظام جهاز فكري تكوَّن في التاريخ، ووجد أساسه ومفاصله في الواقع الطبيعي والاجتماعي» («قراءة رأس المال»، ج 1 ص 57). هذا الجهاز الفكري الجماعي هو ما يحدد أدوار الفكر ووظائفه لدى الأفراد، والمسائل المطروحة التي يمكن معالجتها والتفكير فيها، بأسلوب شبيه بتقسيم العمل المادي.

ينتقد ألتوسير فلسفات المعرفة الوضعية والبراغماتية لأنها لم تفارق أيديولجيا الذات أولًا، ولأنها تخلط بين الموضوع الواقعي وموضوع المعرفة ثانيًا.

يماثل ألتوسير بين بنية الإنتاج المادي وبنية الإنتاج المعرفي بناء على فكرة مستويات المعرفة الثلاثة لدى إسبينوزا، فكما توجد في عملية الإنتاج مواد خام، يملك الفكر أيضًا مواده الخام، وهي مختلف التصورات والأيديولوجيات والمعارف البسيطة والخيالات (وهو ما يوازي مستوى «المعرفة الانفعالية» لدى إسبينوزا). ولديه «أدوات الإنتاج» أي النظام المعرفي والعلمي المتكون تاريخيًّا (وهو ما يوازي مستوى «المعرفة العقلية»). وأخيراً له «منتجاته»، أي النتائج والقوانين العلمية (مستوى «المعرفة الحدسية»). طبعًا تختلط هذه المستويات أحيانًا، فما هو نتائج وقوانين قد يصبح مجرد مادة فكرية خام لثورة معرفية جديدة.

ربما يبدو تصوير ألتوسير لبنية المعرفة على هذه الشاكلة عتيق الطراز، ومرتبطًا بالمصانع القديمة المنظمة على النمط الفوردي، ورغم ذلك، فإن هذا التصوير ما زال يلقى أصداءً في الفلسفة المعاصرة، يمكنك مشاهدة محاضرة لـ«دانيال دانييت»، أحد أهم فلاسفة العقل المعاصرين، يستعمل فيها مفهوم «أدوات التفكير» ويشرح تطورها التاريخي.

ينتقد ألتوسير فلسفات المعرفة الوضعية والبراغماتية لأنها لم تفارق أيديولجيا الذات أولًا، ولأنها تخلط بين الموضوع الواقعي وموضوع المعرفة ثانيًا، ولعل هذا أحد أهم أسباب سوء الفهم لدى معظم من انتقدوا ألتوسير، فنقده للوضعية فُسِّر على أنه رفض لمبدأ التجربة العلمية من أساسه، أو حتى مبدأ «قابلية التكذيب». وإقامة حد لا يمكن عبوره بين المعرفة والواقع يجعل التحقق من صدق المبادئ العلمية متعذرًا، ويلغي الفارق بين القول العلمي وغيره من أشكال الخطاب (الدين، الفن، الأيديولوجيا، إلخ).

لا يرفض ألتوسير التجربة أو مبدأ التكذيب، بل يراهما جزءًا من المنهج العلمي نفسه، وليس من الواقع، فلكل منهج «الرحم النظري لنموذج الأسئلة الذي يطرحه العلم على موضوعه» («قراءة رأس المال»، ج 2 ص 159)، وهذه الأسئلة تتضمن بروتوكولات التجارب المعملية ومعايير تكذيب الفرضيات، فالتجارب وحدها لا تتكلم، ولا بد من مفاهيم منهجية تحدد مسارها وتهب له المعنى.

المثال الذي يطرحه ألتوسير على ذلك يعود إلى المقدمة التي كتبها فريدريك إنغلز للمجلد الثاني من «رأس المال»: في نهاية القرن الثامن عشر، كان العلماء يظنون أن الاحتراق يتم بسبب عنصر افتراضي يسمى «الفلوجيستيك»، إلا أن العالم الأمريكي «بريستلي» والسويدي «شيلي» استطاعا من خلال تجاربهما توليد ما سمياه «هواء نقي وخال من الفلوجيستيك»، وبقي هذا «الهواء» يُفَسَّر هكذا حتى اطَّلع عليه العالم الفرنسي «لافوازييه»، واعتبره عنصرًا كيميائيًّا جديدًا سماه الأوكسجين. وهكذا نشأت الكيمياء الحديثة.

بريستلي وشيلي إذًا هما من أنتج الأوكسجين معمليًّا لأول مرة، لكنهما لم يكتشفاه، بل ولَّداه فقط لأنهما لم ينتجا المفهوم العلمي له، وبقي ضمن المنظومة المنهجية القديمة كواقعة لا معنى مؤثرًا لها، حتى جاء لافوازييه الذي اكتشف الأوكسجين رغم أنه لم يولده معمليًّا. وذلك فقط لأنه أنتج مفهومًا جديدًا لهذه الواقعة، أعطاها المعنى العلمي، وأنتج على أساسها نسقًا لعلم جديد يتضمن أساس كل تجربة لاحقة أو مبدأ تكذيب ممكن. لافوازييه عمليًّا «وضع الكيمياء على قدميها، بعد أن كانت في صورتها الفلوجستيكية تمشي على رأسها». (المصدر نفسه، ص 154-156).

عملية «القلب» هذه هي جوهر العلم والثورات العلمية بالنسبة إلى ألتوسير، وهي التي تحول التصورات الأيديولوجية إلى تصورات علمية، وتشكل أساس القدرة التحررية للعلم. هذه الفكرة تعيد ألتوسير إلى فضاء التنوير رغم نقده للتصورات المدرسية للفكر التنويري: العلم قادر على تخليصنا من هيمنة الذات الأيديولوجية وامتلاك الواقع، من خلال تصحيحنا الدائم لـ«موضوعات معرفتنا». وهي نتيجة طبيعية لتطور ممارستنا وتعمقنا في موضوعات العالم الواقعي التي تبقى رغم ذلك على ما هي عليه، قبل عملية المعرفة وبعدها.

بالتأكيد لن يحلَّ العلم مكان الأيديولوجيا، ولن يجعلنا كائنات من دون ذوات. ولكنه قادر على إعطائنا الأساس لنقد كل أيديولوجيا تحاول إعطاءنا ذاتيات مختزلة وخاضعة (سياسات الهوية مثلًا)، ويمكِّننا من صياغة أيديولوجيات جديدة مستندة على مبادئه الأساسية (وهي ثورية بطبعها). إنه ينفع في تقليم مخالب السلطة.

التمييز الألتوسيري بين العلم والأيديولوجيا يمكِّننا من تجاوز النقد الرديء للعلم (هنالك بالتأكيد نقد جيد له)، الذي يزعم أن العلم قدم التصورات للسلطة، بل وللعنصرية والإبادة الجماعية أحيانًا. السلطة (التي ليست دومًا مرادفًا للشر) لا تعمل إلا ضمن سياق وظيفتها الأيديولوجية، وهي إذ تستخدم مفاهيم علمية، فهي لا تفعل ذلك إلا لصياغة الذات الأيديولوجية. نقد أيديولوجيا السلطة هو الكفيل بتوضيح هذا الالتباس، وتمييز العلم عن الأيديولوجيا. وهي المهمة التي يوكلها ألتوسير إلى الفلسفة بوصفها «سلاحًا ثوريًّا»، أو «صراعًا طبقيًّا على مستوى النظرية».

كم يختلف هذا عن النتيجة الذي توصل إليها فوكو: أن نهتم بذواتنا لتصبح «ذاتًا أخلاقية للحقيقة» وفقًا لهدي «المعلمين». لقد أعاد فوكو قلب فكر ألتوسير على رأسه بعد أن كان يمشي على قدميه، وما زلنا نعاني حتى اليوم من هذا «القلب» الرجعي المعادي للعلم والتحرر.

تحدثنا سابقًا عن الطموح العلمي للبنيوية الفرنسية بتحويل العلوم الإنسانية إلى علوم «صلبة»، وهو المشروع الذي بدأه كلود ليفي شتراوس، وحاول ألتوسير إيصاله إلى إحدى ذراه. إلا أن تطورات «النظرية» اللاحقة سرعان ما تخلت عن هذا، وأدخلت العلوم الإنسانية كلها في نفق مظلم.

هذا ما لاحظه ليونارد جاكسون، رغم أنه لا يخفي استخفافه بالبنيوية وأسسها المعرفية عمومًا: «النموذج البنيوي الأساسي ظل قابلًا لأشد التأويلات خشونة مما تأتي به العلوم الخشنة، فلننسَ ليفي شتراوس ولاكان، ولنستبدل بألتوسير وبارت أحد أتباع تشومسكي ممن يتعاملون مع الكمبيوتر، ولنأتِ بعلماء المعرفة وفيزيولوجيي الأعصاب، وعندها سيُمكننا أن نتحدث عن الشفرات البنيوية التي تشكل العقل بوصفها برامج حاسوبية تجري في الدماغ».

«ما يهمني هو السؤال: لماذا لا يمضي البنيويون في تطوير هذا الخط الواعد من خطوط البحث تطويرًا مفصلًا؟ لماذا علينا أن نواصل سفسطات ما بعد البنيوية ومغالطاتها، هذه المابعد بنيوية المصممة لتحجب عنا الوقائع المادية وتحول بيننا وبين الوصول إلى أي نظريات اختزالية، أي إلى نظريات توفر تفسيرًا من نوع جدي ورصين؟ لماذا نقلتنا التالية تكون إلى خطاب يتسم بالفكاهة المتنمرة والتفاهة الميتافيزيقية إلى ما لا نهاية؟» («بؤس البنيوية»، ص 165-166).

ربما كانت استعادة ألتوسير التنويري اليوم ضرورة لا غنى عنها لتجاوز كل هذه «التفاهة الميتافيزيقية».

ملاحظات:

- كل الاقتباسات في بداية المقاطع من نص ألتوسير «الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة».

- سعيت في المقال إلى الاعتماد حصرًا على المصادر المترجمة للغة العربية، وهي بمعظمها متوفرة على الإنترنت، ما يُسهِّل على القارئ العربي العودة إليها دون معاناة من حاجز اللغة، الاستثناء الوحيد هو كتاب «لأجل ماركس» غير المترجم للعربية، والذي وجدت رغم ذلك بعض المقاطع المترجمة منه بشكل ممتاز، ما دفعتي لاعتمادها.

- (1) بعض المقالات والبحوث توجد ترجماتها في مجلات قديمة، والنسخ المصورة المتوفرة لها على الإنترنت لا تحمل اسم المجلة أو رقم الصفحة، ما دفعني إلى وضع رقم الصفحة الذي يظهره برنامج PDF للملف الإلكتروني.