«استخدام الحياة» رواية للكاتب المصري أحمد ناجي، وهي ذات الرواية التي جعلت كاتبها يرى الويل ونجوم الليل في ظهيرة صيفية مصرية خانقة تشبه أجواء روايته، التي تحكي عن قاهرة مستقبلية اندثرت تحت تسونامي من عواصف ترابية واحتباس حراري وزلازل، هزت عرش المدينة وقضت على صورتها التاريخية.

تسببت الرواية في حبس صاحبها إثر بلاغ قدمه أحد «المواطنين الشرفاء»، ادعى فيه أن ألفاظ الرواية الخادشة للحياء سببت له اضطرابًا في وظائف القلب.

هلليلويا: مراسم الاحتفال بنفخ كاتب

عندما انتشر خبر حبس ناجي تذكرتُ نص «تشاك بولانيك» الشهير «أحشاء» والقصص المنسوجة حوله، التي تدعي أن عددًا كبيرًا من الأشخاص قد فقدوا الوعي خلال إلقاء النص عليهم.

ورغم أني أحب بولانيك وأحب هذا النص، فإن تلك القصص قد استثارت فيَّ تهكمًا غير معلن، كان كافيًا للاحتفاظ بصورة رجل ضخم تنفتح عيناه بدهشة كأنه جزء من فيلم أنيمي ياباني، ثم يسقط مرتطمًا بالأرض فترتد رأسه مرتين ونرى لحم خده يترجرج بالتصوير البطيء، مصحوبًا بمؤثر صوتي موتِّر وتغيير في خلفية الكادر يؤكد انفصال الشخصية عن عالمها. كل ذلك يحدث خلال ثانية واحدة.

لعب عقلي ألعابه الخفية وحوَّر الشعور من تهكم إلى حسد، ومن حسد إلى حب، ثم ولع بشاعرية الصورة وهوليوودية القصة وملحمية الحدث، فصارت النموذج المعتمد في خيالي عن ماهية الكاتب التنين الذي يُسقط قراءه على أنوفهم مذلولين ومهانين ومقرين بمعجزة الكاتب وألوهيته. شيء من قبيل «فألقي السحرة سُجدًا قالوا آمنا...».

لكن، دعونا نتوقف قليلًا، نتجاوز الدراما، نعتبر الأمر رمزيًّا، نتصور اضطراب وظائف القلب تكثيفًا وتضخيمًا مجازيًّا يشير إلى «خلل» ما، حدث في العالم الداخلي للمتلقي عندما التقى بالنص/العمل الفني.

ما الفرق بين النص الذي قد يسبب أزمة قلبية، والنص العادي إذًا؟

القريب منك بعيد

في الرواية يقول ناجي: «وقعت في حبها (...) لكنني كنت قد تعلمت من تجاربي السابقة الكثير. ففي زمن كهذا لم يكن مسموحًا بالوقوع في الحب بتلك السهولة، أو الاستسلام لأشعة شمس الرومانسية حينما يعمي وهجها عينيك، وإلا فأحقر ميكروباص يعبر الطريق سيتكفل بدهسك وأنت مكانك معميٌّ من الحب. من يُعبرون عن مشاعرهم في هذه المدينة حتى لو كانت متبادلة كان مصيرهم السخرية، أو النظر إليهم كمصابين بالقذف السريع، لا يمكن الثقة في ردود أفعالهم، يجب أن تكون مثل الكائنات الميتة الباردة المحيطة بك في المدن. يقولون هنا: كُلْ ما تشاء، لكن عبِّر عن مشاعرك كما يريد الآخرون».

في هذه الفقرة يمكننا تخيل المجتمع المصري بين عالمين، عالم راسخ متحفظ لكنه متسق ومتماسكة فيه العناصر التي تؤسس تحفظه، وعلى الجانب الآخر يهبط صاروخًا جويًّا يحمل عناصر عالم فضائي آخر يخلخل انسجام العالم الأول.

إذا فطنت الدولة أن انفصال النص الأدبي وتبنيه إيقاعًا غريبًا عن النص المقدس سيكون له أثر بالتبعية على قدسية النص الديني، قد يصل الأثر إلى أزمة قلبية.

هذا الصراع بين عالمين يطفو على تاريخ التعاطي الاجتماعي والسياسي مع النص الأدبي، من بداية دولة العرب الإسلامية وحتى الآن.

ارتباط الدين الإسلامي بالقرآن، كنص مقدس موضوع في إطار إعجازي وممثل لجزء أصيل من الكيفية التي يعرض بها الخطاب الإلهي نفسه، ومحفوف بمخاطر التحريف، شكَّل نفسية تميل إلى محاصرة الخلق الأدبي ليبقى داخل أطر محددة ومتفق عليها.

هذا ما يجعل التعبير عن مشاعرك كما تريد أنت لا كما يريد الآخرون شيئًا خطيرًا، لأنه يهدد الصورة الثابتة التي تحاول الدولة والميراث الثقافي ترسيخها لمدة قرون، الصورة التي تُبقي الفن في صندوق مقفل، أولًا لكي تمتلك الدولة وحدها حق تعريفه، وثانيًا ليبقى النص المكتوب مُبعدًا عن تصرف الخيال الإنساني لرجل الشارع العادي.

الاحتفاظ بقدسية غامضة للنص المكتوب جزء من حماية النصوص الدينية المقدسة، ليبقى الاثنان على نغمة واحدة تستثير مناطق محددة من المشاعر وتبتعد عن مناطق أخرى. إذا فطنت الدولة أن انفصال النص الأدبي وتبنيه إيقاعًا غريبًا عن النص المقدس سيكون له أثر بالتبعية على قدسية النص الديني، أثر قد يصل إلى أزمة قلبية.

جماليات النص الرخيص

ثلاث نقاط تجعل من الأدب المنحط تحفة جمالية، فنًّا للشخص العادي لا المبعد عن الناس تحت أقمشة المتاحف.

«1» اللغة الدارجة

أذكر في المرحلة الثانوية كيف كان منهج الأدب العربي عبارة عن منهج سلفي بامتياز. كان آخر ما وصلنا إليه في الاطلاع هو نموذج الأدب المعجمي، الذي يستدعي من القارئ حمل معجم عربي-عربي في جيب قميصه وبجوار قلبه طوال عملية القراءة، بل وكانت تلك أطروحة ذاك الأدب كما يعرُّف نفسه بنفسه «مدرسة الإحياء والبعث». هكذا سموا أنفسهم، في دعوة لاستعادة اللغة العربية الأصيلة مرة أخرى.

حدث ذلك في مطلع القرن العشرين، وكان من أبرز المنتمين للمدرسة أحمد شوقي. لكن في الوقت الذي كان يكتب فيه شوقي قصيدة تتحدى قصيدة البحتري، الرجل الذي عاش في القرن التاسع الميلادي، كان سيد درويش يغني للشعب.

عبَّر الاثنان عن شعور النفي والاغتراب، فاختار شوقي تكنيكًا أدبيًّا جاهزًا، ألفاظًا محفوظة في متحف حفريات، واختار درويش إبراز مأساة اغترابه باعتباره «شرِّيب حشيش». بكى شوقي في اغترابه على مروان الأموي، واحتفى درويش في غربته بالحشاشين والصعاليك. الأدب العربي إذًا كان معركة درويش وشوقي.

اللغة كلمات، لفظ مقروء له دلالة، تستدعي في ذهن القارئ صورًا وألفاظًا أخرى مرتبطة باللفظ الأول. لكن في الآداب العربية، الكلاسيكي منها والحديث، قد تجد ألفاظًا مقروءة تحمل دلالتها فقط داخل دفتي الكتاب، أي يستدعيها الذهن مع دلالات متخيلة لا وجود لها في اللغة اليومية ولا تعبر عن مشاعر أو أفكار تدور بداخله، يعيشها القارئ فقط وهو يقرأ ثم ينساها، ويستدعيها ثانية عندما يفتح الكتاب، ثم يكوِّن القارئ المتمرس حصيلة دلالات تخص الكتب والكتب وحدها.

الآن، مبروك: بقيت كائن فضائي شبه ألفاظ الكتب، ومنفصل عن العالم.

«البهدلة والحرمان جعلا إنجي تهيج على أي شيء، حتى لو كانت كلمة مثل التي قالها الشيخ وهو يبوس حلمة صدرها وينظر لها هامسًا: عاوز أزني بيكي».

ما فعلته الموجة المصرية الجديدة من الأدب، بمحاولتها كسر إبعاد اللغة الفصيحة بتخفيفها ومزجها في لغة يومية معاشة وحية، أنها حولت النص من كونه ذا دلالة لقارئ الأدب المتمرس العليم بـ«لغة الأدب»، ليصبح نصًّا ذا دلالة للإنسان العادي العليم باللغة فقط، أعني اللغة المعاشة في الحياة اليومية وفي الجرائد ونشرات الأخبار، وفي المدرسة وعلى جدران البيوت وحوائط الحمامات العامة وأغاني المهرجانات الشعبية.

دعونا إذًا نلعب لعبة مع رواية «نساء الكرنتينا» لنائل الطوخي، رواية تدور أحداثها في الحياة اليومية لأجيال من البلطجية أصحاب النفوذ، «الناس الشعبيين»، وشيوخ لقمة العيش والضباط والقتلة. اللعبة هي ذكر جُمل من الرواية استخدم فيها نائل ألفاظًا دارجة، ومحاولة تغيير هذه الألفاظ بلغة فصيحة دون الإخلال بالحالة الدلالية التي يستدعيها الذهن مع اللفظ الدارج، وبما لا يخل بالمناخ الذي تدور فيه الأحداث.

لن أقترح ألفاظا بديلة وسنعتبر هذا الجزء من المقال تفاعليًا، ليقترح فيه القارئ ما يعتقد أنه مناسب.

- «المهم هذه كانت الليالي الأولى للمحبين، ومثل أي ليالٍ أولى، لا يفكر فيها أحد في مستقبله، الحكاية دائمًا تكون في الدلع والهئ والمئ».

- «لكل من الأخوين خبرة كبيرة في تقفيل الشوارع، وتثبيت الناس، وأخذ الحق بالدراع».

- «البهدلة والحرمان جعلا إنجي تهيج على أي شيء، حتى لو كانت كلمة مثل التي قالها الشيخ وهو يبوس حلمة صدرها وينظر لها هامسًا: عاوز أزني بيكي».

- «مضت تسير وتسير حتى وصلت إلى سور حديدي كبير، هناك رأت لافتة معلقة مكتوب عليها «هنا النهاية»، وكتابات بخط اليد «أشباح الكربنتينة المصري ومليجي وكروانة»، «أهي أيام وبنعيشها»، «لا للهودنة»، «نحنو هنا والأعداء هناك»».

كيف نستبدل «الهئ والمئ»؟ كيف نعكس الحالة الشعورية للشيخ في جملة بديلة عن «عاوز أزني بيكي»؟

«2» الرصانة

للغرابة، فإن القاعدة الجمالية التي درسناها في مادة النصوص تظل فعالة هنا: «التضاد يبرز المعنى ويوضحه». هكذا ببساطة، اللغة الدارجة تعطي جمالًا خاصًّا جدًّا إذا تبعتها اللغة الرصينة، جمالًا لا يمكن أن تحصل عليه إذا استخدم الكاتب إيقاعًا واحدًا للغته.

في فصل بعنوان «هذا عتاب الخول للخولات» في «استخدام الحياة»، يرثي ناجي نفسه كإنسان في المدينة المتسلطة المراقبة المتدخلة في شؤون ساكنيها، لكنه رثاء الغضب والعناد والصوت العالي. يقول ناجي: «تظن أنك جرم صغير فيه انطوى العالم، لكن بعد أن تكون ضيعت ما يكفي من نور روحك وطاقة عقلك، تدرك أن لا شيء يهم، وأن كل ما كان محض ظنون».

هذه اللغة الرصينة التي تستخدم تعبيرات جاهزة مثل «جرم صغير فيه انطوى العالم»، «محض ظنون»، «نور روحك»، تجدها متبوعة بفقرة «تخفف عن روحك. أنت لا تملك نفسك، لست أكثر من خول ضمن بقية الخولات. اترك الدراما يا ولد، وبلاش العتاب يا حبيبي. بالتأكيد في الخولنة بعض الحصانة، في الخولنة بعض الأمان، بعض القوة، والكثير من الخفة». هل كان لتعبيرات كليشيهية كالتي في الفقرة الأولى أن تكتسب دلالة سوداوية لو لم تتبع بالفقرة التالية؟ لا أظن.

النص هنا استدعى المقولة الأثرية في سياق تهكمي عكس حالة الزهد والنضج وتقبل الواقع، بجانب الهزيمة التي تردك لمقولات آبائك إمعانًا في هزيمتك. لا يمكن للمقولة نفسها أن تكتسب أي قيمة في ذاتها إذا تخيلنا النص على الشكل التالي:

«تظن أنك جرم صغير فيه انطوى العالم، لكن بعد أن تكون ضيعت ما يكفي من نور روحك وطاقة عقلك، تدرك أن لا شيء يهم، وأن كل ما كان محض ظنون. تخفف عن روحك. أنت لا تملك نفسك، لست أكثر من ضحية ضمن بقية الضحايا. اترك الدراما، وتوقف عن العتاب. بالتأكيد في التجربة بعض الحصانة، في التجربة بعض الأمان، بعض القوة، والكثير من الخفة». هنا أكثر ما يمكن أن تدلل عليه الفقرة هو الحزن والأمل الساذج في الغد

«3» العبثية

يمكننا الاعتراف الآن أن العبث قد غلف كل شيء بعد الثورة المصرية، أو لنسمها «ساورا» كما سماها محمد ربيع في روايته «عطارد»، التي تبدأ برجل يقتل عائلته ويأكلها، ثم تتداعى القاهرة على إثر احتلال أجنبي.

اللغة العامية هي أكثر الكائنات المصرية سرعة في معدل التطور والتحور.

اقتصاد منهار، وضابط يرتدي قناع بوذا ويقنص الناس من فوق برج القاهرة، وينتهي به الأمر بالاعتقاد أن مصر هي الجحيم الذي يمكن تخليص الناس منه بالنزول إلى الشارع وضربهم بالرصاص.

اشتركت في ثيمة الدستوبيا تلك عدة روايات صدرت في الأعوام التي تلت الثورة، وكانت امتدادًا للهزيمة الشعبية في ما يتعلق بالتغيير السياسي.

حالة من اللاجدوى وغاية مفقودة، حالة ما بعد حداثية بالكامل لكن على الطريقة المصرية، حيث اللغة العامية هي أكثر الكائنات المصرية سرعة في معدل التطور والتحور، وحيث اللعب بالجملة جزء أصيل من تعبير المصري عن السخرية وتكثيفه الذكي لشعوره بالعبث، وحيث يستطيع أن يعكس إحباطه بمجرد تبديل بعض حروف كلمة «ثورة» لتصبح «ساورا».

يحكي نائل مجددًا في «نساء الكارنتينا» عن شاب مراهق بلطجي، يقول: «عرفهما يحيى بركان على كاماسوترا. مراهق في الخامسة عشرة من عمره، ويعلق مدفعًا رشاشًا على كتفه. الولد دمه خفيف، مرح وفكاهي ويغني أغاني هندي طول الوقت. أشيني باتشي خان الله أكبر. كاماسوترا نينجن عبد الله أكبر. روي مينكا نينجا ماني الله أكبر .تشينو باتشي مهراجا عظيم أكبر. وبالأكبر الأخيرة يختتم مواله الحزين».

طبعا كلام فارغ تمامًا، لكن تلك الشخصيات موجودة بالفعل في المجتمع المصري. الشاب الذي عُرف كـ«سرسجي» غير متعلم تقريبًا، مسطول أغلب الوقت، وغايته الرئيسية في الحياة مشاكسة خلق الله. وبرواية مثل «نساء الكارنتينا» لابد لهذه الشخصية أن تتواجد، تعبر عن العبث الذي أنتجها، تعلن عن خطابها الثقافي بلغتها، تغني فراغها المر.

الانفصال، التشويه، ثم الارتباط بالمُشَوَّه

كنتيجة، تفضي العبثية إلى الانفصال عن التاريخ المكرَّس في عقولنا منذ أن كنا أطفالًا باعتباره الفردوس العربي المفقود، الواجب استعادته يومًا ما.

في مقدمة أنطولوجيا عماد فؤاد عن قصيدة النثر المصرية «ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ»، يذكر رفعت سلام أن قصيدة النثر لم تكن مجرد تكنيك أسلوبي جديد على القصيدة العربية في التسعينيات، بل انفصال عن الموروث التاريخي، عن اللغة القديمة والتقاليد القديمة والسرديات الكبرى القديمة، فكانت مثل ثورة للاحتفاء بالهامش والانزواء فيه ومحاولة الصراخ: «أنا هنا يا أولاد الوسخة، لا تطلبوا مني أكثر من أن أعيش».

يمكن اعتبار قصيدة النثر الرحم الذي خرجت منه الرواية المعاصرة، وأقول الرحم لا الأم، لأنه ما من أمهات في هذا العبث. ما أعنيه أنها تأثرت باللغة المخففة للقصيدة.

على سبيل المثال، شاعر مثل أسامة الدناصوري استخدم تلك اللغة في شعره قبل أن تعلو نبرتها في الرواية، لكن انفصال الرواية ظهر بشكل أكبر حدة، إذ لم تكتفِ بتجاهل الموروث، وإنما حاولت إعادة كتابته، تحريفه، لينتمي لعالمها، ولتنتمي لشكله الجديد المُحرَّف.

في رواية «الوصفة رقم سبعة» لأحمد مجدي همام، يكون هذا الموروث منسوجًا في عالم هو بالكامل من إنتاج المخدرات.

كان ذلك هزيمة مضاعفة أضافت عمقًا أكبر إلى التجربة، فاللامبالاة في القصيدة قد تصبح انتصارًا، بينما التشويه في رواية دستوبية شكل من أشكال الحنين الداخلي المرفوض. حنين أصبح جزءًا من المكون النفسي لجيل الألفية، حتى أن الميديا لعبت عليه لعبتها، ببرامج حققت نجاحًا جماهيريًّا بالرغم من، وبسبب، أن كل محتواها احتفى بمنتجات منقرضة ارتبطنا بها ونحن أطفال، وجدنا إعلانات تسوق منتجاتها بوضع صور أبطال أفلام الكارتون القدامى، وخطابًا دينيًّا يستعطف فيك جوًّا تسعيناتيًّا رخيصًا.

الحقيقة أن جيل الألفية اشترى ذلك، بما فيه الكاتب الشاب، لكنه استطاع التقاط الخدعة على الخط الهش بين الوقوع في النوستالجيا وكراهيتها، فترجم الحنين في رواياته بتلك الطريقة: تشويه الموروث وإعادة تدجينه، ليصبح اعترافًا غير معلن بالارتباط به واحتقاره في آن واحد.

في رواية «الوصفة رقم سبعة» لأحمد مجدي همام، يكون هذا الموروث منسوجًا في عالم هو بالكامل من إنتاج المخدرات، عالم فانتازي فيه أقزام لهم عيون بعيدة عن بعضها، وصوت «مسرسع» ورائحة فساء قاتلة، يؤمنون بـ«أنسون» (تصغير إنسان) سيأتي من عالم البشر ليوحد شعبهم المنقسم قسمين: قسم يؤمن بالأنسون المنتظر المخلص، وشعب آخر لا يؤمن سوى بالعدم.

قائدا الشعبين يتجادلان عن نبوءة ظهور الأنسون، فيستدعي قائد شعب العدم المقولة الشهيرة لأبي جهل (عمرو بن هشام)، ويحورها لتصبح «مرت علينا آلاف السنين ونحن نتناوب حكم هذه البلاد، زرعتم وزرعنا، سقيتم وسقينا، حاربتم وحاربنا، وتنازعنا المجد حتى تجاثينا على الركب، ثم تأتي أنت وتقول ظهر فينا الأنسون المرجو والمأمول؟ هذا يغير كل شيء».

التناص لم يكن الآلية الوحيدة لتحريف الموروث، ففي «استخدام الحياة» يكتب ناجي فصلًا صغيرًا للغاية عن شخصية ابن عروس، الذي كان قاطع طريق حتى الستين من عمره، ثم أحب فتاة في السادسة عشرة فهربت وتركته، فوُلد ولادة جديدة صار فيها شاعرًا. لكنه في الرواية ينتج ابن عروس في شخصية مغني شعبي تهرب منه حبيبته لتعيش مع رجل آخر في غرفة رخيصة في قبو عمارة في شارع فيصل. ثم في هامش الصفحة يُرجِع ناجي هذا الخلل المعرفي إلى الفجوات المعلوماتية التي تحدث خلال النقل من جيل إلى آخر، منتجة بناءً مختلفًا عن السردية الأصلية.

الخلل والبناء الذي هو أصلا ثيمة الرواية، حيث القاهرة المهدومة التي تعيد بناءها جمعية ماسونية، والشخصيات التي تنتقل من مبنى إلى آخر عبر فجوات مظلمة وعشوائية. الطريقة التي بُنيت بها الرواية استخدمت الهوامش لتكون بمثابة فجوات معرفية تحيلك من فكره إلى أخرى، ومن حدث تقديمي في أول الرواية إلى حدث متطور في آخرها، لتنتج أنت نفسك كقارئ روايتك الخاصة عبر الخلل المعرفي الذي تتركه عشوائية المعلومات، بالتحريف ثم الانتماء إلى المحرَّف.

لكن، ماذا عن الموروث الذي ننتمي إليه أصلًا؟

طلال فيصل روائي مصري شاب، تناول في مشروعه روايتين عن شخصيتين مصريتين كاد كل منهما أن تمثل أسطورة في الوعي الجمعي لمحبي الثقافة والفن: «بليغ» و«سرور»، عن بليغ حمدي ونجيب سرور، سرد فيهما وقائع من حياة الشخصيتين، لكن بالتقاطع مع عالمه الخاص ورؤيته لهما.

المثير في تجربة طلال أن الموروث هذه المرة لم يكن شيئًا محتقَرًا، بل كان شيئًا مألوفًا وملتحمًا بالهم الخاص والتجربة الذاتية، ومع ذلك تجد هناك تخوفًا من التماهي مع الموروث، تخوفًا يظهر في التهكم أحيانًا على الاسطورة والهالة التي يحب الناس رسمها حول المؤثرين في التاريخ الثقافي.

يأتي هذا التخوف مفهومًا في رواية «بليغ»، بالتوازي مع تجربة هزيمة جيل آمن بالثورة وجعلته التجربة متشككًا طوال الوقت، حتى بصدد الشخصيات الأيقونية التي يحبها.

عدم الإفصاح

الانطباع الأول عن اللغة الدارجة أو السهلة قد يتصور أنها دعوة لتقيؤ المشاعر مباشرة، إلا أن العكس تمامًا هو ما حدث.

يقول أسامة الدناصوري في قصيدته «سنتمنتالية»:

كنتِ ستموتين بين ذراعيّ

أليس هذا ما اتفقنا عليه؟

ماذا أصنع إذًا بأقراص الفاليوم

التي اشتريت لكِ منها علبة كاملة؟

هل أبلعها أنا!

لقد تبدلتِ سريعًا

أصبحتِ فجأة تتشبثين بالحياة

يا للعجب

الحياة؟!

أليست هي النفق المعتم الكئيب

ورحلة العذاب المتخبطة التي لا تنتهي؟!

ثم ماذا سأصنع الآن

بالقصيدة التي أعددتها لرثائِك؟

هل تسخرين مني؟

لن أغفر لك ذلك أبدًا

(...)

أيتها الجبانة لقد أفسدتِ كل شيء

شكَّل المجتمع المصري بتعقيده نفسيةً خصوصيةً لأفراده، فيها القهر والمراقبة وإرهاب المشاعر، والترصد لكل ما هو مختلف، وضد كل من يعبر عن مشاعره بطريقة مباشرة. وبالرغم من حضوره في الواقع بشكله المأساوي، يحتفظ ببعده الجمالي إذا حضر في الشعر، إذ نقلت اللغة المعاشة فلسفتها للشعر بأن خلقت نبرة شعرية ذكية تحاول كتابة تلك المشاعر من منطقة مهزومة، إلا أنها تكتسب شعريتها من «المنع» الذي تُرسل إشاراته لك على طول القراءة، فتُكثِّف على النقيض إحساسك بثقل الشعور غير المعبر عنه.

ربما كان ذلك حاضرًا في النص المذكور عندما عبر الدناصوري، الذي هو مهزوم وزاهد في الحياة، عن فقدان حبيبته لأنها اهتمت بالحياة فجأة، لكنه بدلًا من التعبير عن الهزيمة والفقد بسنتمنتالية، تذكَّر السنتمنتالية كتهكم، واستدعى إطارًا أكثر عنفًا يعبر فيه عن غضبه بدلًا من سنتمنتاليته، حيث فقدٌ مضادٌ تموت فيه الحبيبة سيبقيه محتفظًا بصورتها في المقابل.

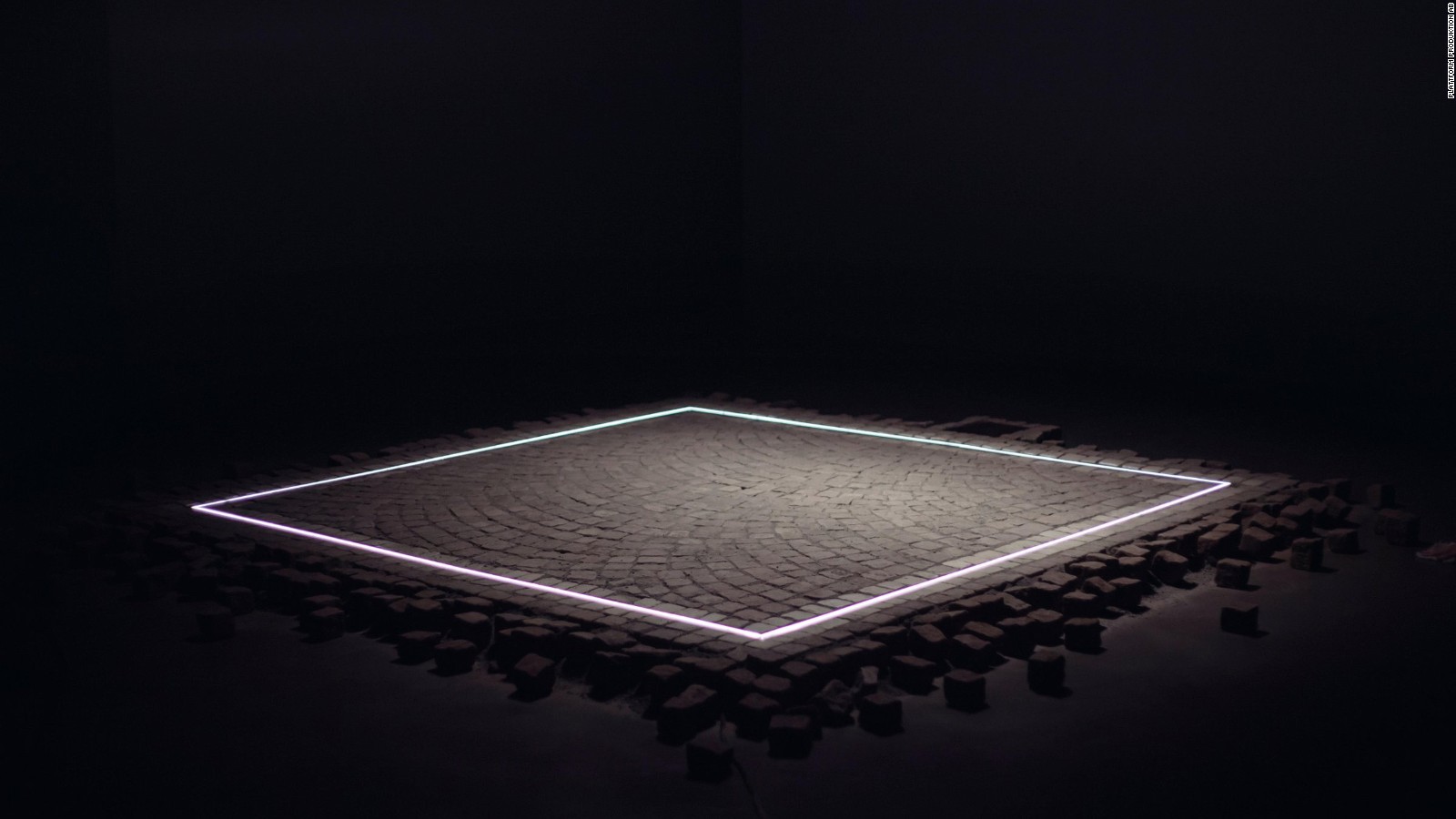

لأي مدى سينكسر المربع؟

يمكننا أن نصف الأدب المصري المعاصر إذًا بأنه كسرٌ لمركزية الثقافة العربية، وكذلك جزء من مقاومة السلفية والترصد المسؤولين معًا عن تفريخ الإرهاب. لكن الأهم أنه كسر لعملية الإبعاد الشعوري، بابتكاره أسلوبية مختلفة تتصل أكثر بما نشعر به في اللحظة الراهنة من التاريخ.

ذلك ربما يستدعي التساؤل: هل كان هذا كافيًا لاستخلاص الشعر/الفكرة؟

لا يخص السؤال الأدب العربي وحده، ولا يخص أدبًا بعينه، بل يخص فهمنا للأدب المعاصر بصفة عامة، لذلك يتشعب السؤال لأسئلة أخرى: كيف يتنافس الأدب مع الفنون الأخرى، أو كيف يحتويها؟ السينما، ألعاب الفيديو غيم، الفنون البصرية التي كانت أكبر المستفيدين من الثورة الرقمية. كيف يتوسع الأدب في أدواته ليكون قادرًا على زيارة مناطق أبعد؟ وهل سيُبقي ذلك على سحره؟

كما تدور المعركة بين المركز والهامش في المنطقة العربية، اشتركت الثقافة الغربية في الأمر نفسه، باختلاف أن المعركة في الغرب بدأت في وقت مبكر.

المغني «بوب ديلان» صار الآن أديبًا حاصلًا على جائزة نوبل. أليست تلك دعوة لأن تكون الكلمة المكتوبة أداة ضمن أدوات أخرى يوظفها الكاتب؟ الكتاب الإلكتروني، ألا يَحتمل استخدام تقنيات مثل التصميم البصري والصور المتحركة لتتفاعل مع النص المكتوب فتضيف له قيمة تأويلية أوسع؟ ألا يجدر بالكاتب اليوم أن يتعامل مع كتابه كعمل إخراجي كما يتعامل المخرج مع فيلمه؟ أن تتفاعل عناصر فنية عدة في الكتاب فتكون استمرارًا لجريان كرة الثلج الفنية؟ كل ذلك يقع في منطقة كسر المركزية الثقافية.

لا تبدو الأمور وردية، وكما تدور المعركة بين المركز والهامش في المنطقة العربية، اشتركت الثقافة الغربية في الأمر نفسه، باختلاف أن المعركة في الغرب بدأت في وقت مبكر.

مثلًا، عارض الفيلسوف الفرنسي «جاك دريدا» مركزية اللوغوس (العقل المعرفي) الغربي، بوصفه ميتافيزيقا تعمل مثل مرجعية وتتحكم في فهمنا للنص المكتوب، وطرح بديلًا عن إرجاع النص لكاتبه وفهمه من خلاله، بأن يصبح النص قائمًا بذاته، فيستمد تفسيره من نفسه ومن تأويل القارئ له.

لكن لم يتخلص الفن الغربي رغم ذلك من النظر في ما وراء النص/العمل الفني، ظل العمل الإبداعي جزءًا من منظومة الاستهلاك، وصار السؤال عن اسم الكاتب/الفنان أهم من العمل الإبداعي نفسه: هل هو كاتب مشهور بما يكفي كي يُباع النص؟

تجاوز الأمر مؤخرًا فخ الاستهلاك، وامتد إلى التدخل في ماهية الفن نفسه، ومحاسبته وفقًا لمعايير الصوابية السياسية (Political Correctness)، التي تريد الفنان جزءًا من فكرة منتِجة بالمعنى الاستهلاكي، من مجموعة وظيفية، تمامًا كشخصيات فيلم «The Square»، فنانون موظفون في متاحف، يخلعون جلدهم الفني بمجرد الخروج من الباب، يخلعون مشاعرهم المرهفة، ليسj لديهم أفكار أصيلة، وإن تبنوا تلك الأفكار فهم غير مهمين، ولا يجب الاحتفاء بهم.

خطورة الصوابية السياسية في ما يتعلق بالفن أنها تخلق ميتافيزيقا معاصرة، أبًا وظيفيًّا بدلًا من إله، ومعيارًا نُرجع له كل القيم، ما يُسهم في تأطير الفنون ومركزة الثقافة وصناعة إرهاب معرفي جديد. ولا نجد في مقاومة ذلك سوى ذلك الأدب المنحط الذي يحاول أن يظل حقيقيًّا.