تدور أحداث رواية «مئة عام من العزلة»، للأديب العالمي الراحل «غابرييل غارسيا ماركيز»، في قرية أطلق عليها الكاتب اسم «ماكوندو»، و تركها معلقة بين الواقعية والخيال السحري، لتكون طوع مُخَيَّلته، وتحمل عن طواعية أحداث الرواية، وتصارع بحزم زمنها: تشيِّع أمواتها وتنجب أبطالها، تزُفُّ أبناءها وبناتها، تحتضن المآتم وتلتهب في الليالي حبًّا وحربًا، قبل أن تؤول إلى عزلتها، مثلما كانت أول الأمر نسيًا منسيًّا.

تحمل القرية أكثر من سر حول وجودها الحقيقي في الواقع، ما أثار فضول كثير من القراء، وأسال حبر النقاد في حياكة أكثر من نظرية في هذا الصدد. بيد أن «غابو» العظيم، كما يحلو لمحيط الكاتب أن يلقبه، وضَّح أمر ماكوندو، أو زاد من غموضه، بعد تصريحه أنه «لحسن الحظ، ماكوندو ليست مكانًا، ولكنها أكثر من ذلك، فهي حالة ذهنية تسمح للمرء بأن يرى ما يريد أن يراه، وأن يراه كما يريد أن يراه».

ممكنٌ أن تكون ماكوندو وليدةَ أكثر لحظات خيال الأديب خصوبة، غير أن لِقِصتها تشابهًا كبيرًا مع قصة بلدة في شرق المغرب، غادرها أصحابها فسكنتها الوحشة، وعادت قابعةً في عزلتها المظلمة بعدما كانت حاضرة تزخر بتنوعها وحركتها في ما مضى.

تقول الحكاية إن حاخامًا يهوديًّا يُدعى ديفيد (داوود) كان أول اللاجئين إلى تلك المنطقة في حضن الجبال الجرداء، فأقام فيها يشكو ربه بعين دامعة قهرَ التهجير من جنة الأندلس، ويسأله جنة كتلك التي كانت في إشبيلية، تجمع شعبه المختار بعد شتاته، فكانت له المعجزة أن تفجرت شعاب الجبل بعين عذبة، أفاضت الخير على المكان، فصار من بعد يحمل اسمًا اشتقاقًا من اسمه هو «دبدو». رواية أخرى تُرجع اسم القرية إلى اللغة الأمازيغية، وترى أن معنى «دبدو» أي «القُمع»، لطبيعة المنطقة الطوبوغرافية وسط الجبال، التي تنقل المياه من قممها إلى القرية في السفح كأنه قُمع طبيعي كبير.

هكذا صارت دبدو أكبر تجمع لليهود السفرديم بعد طردهم من الأندلس أواسط القرن الخامس عشر. حكاياتٌ كهذه تلوكها ألسن عديد من الشيوخ في أزقة البلدة القديمة، وتأكدها النسوة بإيمانهن الغرائبي، مرفوقةً بشجن على من هاجروا، تاركين وراءهم جدرانًا فارغة وآلاف الذكريات عن تعايش دامَ لأكثر من خمسة قرون، و«أيام العز» التي ولَّت بغير رجعة.

وكما كان لماكوندو الخيالية كاتبها، سيكون لدبدو «المدينة اليهودية» هذا الموضوع، يحكي عن كنوزها التي تقبع تحت دثار النسيان، وعن زمان تسحَّب من تحت أقدامها في غفلة من أمجاد شعبها التي طبعت التاريخ .

دبدو: الإمارة المرينية

تختلف الروايات حول نشأة البلدة، بلدة دبدو، بين الروايات الشعبية اليهودية المرتبطة بمزاجهم الإعجازي الغرائبي الانتحابي على الظلم والضياع الذي طالهم، وهي السمة الأصيلة في كل المرويات عن اليهود، التي كانت دائمًا أداةً تفسير الواقع المادي في صيغة ترتبط بالموروث الديني العقدي لديهم، بحسب ما يوضح الباحث المصري يوسف زيدان في كتابه المثير للجدل «اللاهوت العربي وأصول العنف الديني». نفس الروايات شاعت في الموروث الشفهي الشعبي، مما يحيل إلى التعايش الكبير بين الطائفتين في المنطقة.

تميز موقع دبدو حتى أصبحت صمام أمان في مواجهة الغزو التركي العثماني من الشرق، فكانت مفتاح الحكم وبوابة بسط النفوذ في المغرب.

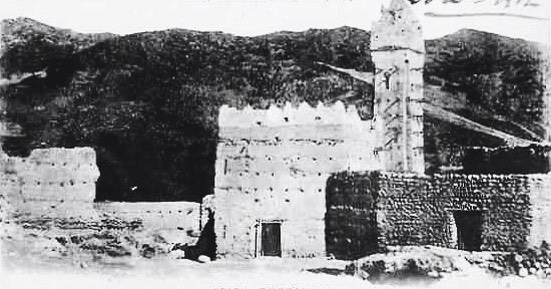

البلدة الأولى تعلو الهضبة المطلة على سفح الجبال الصخرية، فتحيط بها كحصن طبيعي يحول دون اجتياحها ويصد عنها الغزاة.

يعود تشييد القصبة إلى بداية القرن الثالث عشر، على يد السلاطين الأوائل لبني مرين، الذين أعطوها استقلالية سياسية كإمارة قائمة بذاتها، قابعة على طريق القوافل التجارية التي كانت تربط شمال المغرب بجنوبه، زاخرة بالموارد الطبيعية، من وفرة المياه وشساعة الأراضي الفلاحية وسط ما يحيط بها من أرض قاحلة، ما أعطى دبدو مكانة اقتصادية وسياسية مهمة، زادها إشعاع موقعها الاستراتيجي وسط التطاحن العسكري والسياسي الذي كان دائرًا حينها بين بني مرين وبني عبد الواد.

تميز الموقع أكثر مع الصراع الذي تلى اندثار الدولة المرينية بين الوطاسيين والسعديين، حتى أصبحت صمام أمان في مواجهة الغزو التركي العثماني من الشرق، وهو ما يُظهر لنا بوضوح أن دبدو كانت مفتاح الحكم في المغرب وبوابة بسط النفوذ على امتداده الجغرافي.

البلدة السفلية بناها اليهود بعد وصولهم إلى المنطقة فارِّين من جور محاكم التفتيش الإسبانية في الأندلس خلال نهاية القرن الخامس عشر، فاستقروا حول عين «سبيليا»، النبع المائي الوافر الذي سُمي تيمنًا بمُقامهم الأول في إشبيلية.

حمل هؤلاء معهم تجارتهم وصنائعهم الحرفية المتعددة، واستقروا في المنطقة مشاركين منذ البدايات في حياتها العامة، طابعين معيشها اليومي بكل ما يثبِّت استقرارهم فيها، من ورش صناعية تقليدية ومحال تجارية وبيع وهياكل دينية، ما جعل منها بلدة يهودية بامتياز، وكان عدد السكان اليهود، حتى نهاية القرن التاسع عشر، يفوق بأضعاف مضاعفة الأقلية المسلمة في البلدة، وفقًا للمؤرخ الإسباني «لويس ديل مارمول كارباخال» في كتابه «الوصف العام لإفريقيا»، وهو ما تؤكده الأبحاث الاستعمارية للباحثين الفرنسيين «دولا مارتنيك» و«دولا كروا»، كما أكد الباحث نور الدين الدخيسي لـ«منشور».

قد يعجبك أيضًا: تأملات يهودية عربية: صراع الهوية بين الدين والعرق

وردت دبدو في عديد من الأدبيات التاريخية القديمة، أقدمها ما أورده الحسن الوزان (ليون الإفريقي) في كتابه «في وصف إفريقيا»، من أنها بلدة قديمة أسسها الأفارقة على منحدر جبل شاهق منيع باستحكاماته الطبيعية، وقد ظهرت إبان حكم السلطان المريني عبد الحق، لتكون معقلًا لفرع من السلالة المرينية التي حكمت المغرب حينها.

ابن خلدون، الذي مرَّ على البلدة في طريق رجوعه من بسكرة في الجزائر إلى فاس المغربية، بعد أن استدعاه السلطان المريني عبد العزيز، يحكي لنا في «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» عن القلاقل التي عاشتها المنطقة بعد الحركات (الغزوات) المتتالية لأجل الاستيلاء عليها، ويصف كذلك العديد من المعالم الأثرية التي بقيت راسخةً إلى الآن مثل المسجد الأعظم لدبدو، وأحياء مثل حي أولاد عمارة والكياديد.

دبدو: المدينة اليهودية

كان اليهود في دبدو محور الرواج الاقتصادي والتجاري، وجعلوا من البلدة مركزًا تجاريًّا فاقت إيراداته السنوية في بداية القرن العشرين 10 ملايين فرنك فرنسي.

يشير نور الدين الدخيسي إلى أن تأريخ الوجود اليهودي في دبدو قائم على فرضيتين، أولاهما حركة النزوح التي واكبت سقوط الأندلس أواسط القرن الخامس عشر، حين وفدت إلى دبدو عائلات كبيرة من اليهود السفارديم، مثل آل كوهين وآل مارسيانو، نسبةً إلى مورسيا في إسبانيا.

الفرضية الثانية، التي يؤكدها ابن خلدون في كتاب العبر، أن الوجود اليهودي في دبدو سابق لنزوح السفارديم من إسبانيا، إذ كانت هناك عائلات يهودية أمازيغية في المنطقة مثل آل المتريلي.

لكن، وما دامت الفرضيتان لا تنفيان بعضهما في الواقع، يمكننا أن نأخذ بهما إبراز تنوع أصول المكوِّن اليهودي في البلدة، التي ستتأسس من جديد على أنها حاضرة يهودية تسكنها أقلية مسلمة، وليس العكس كما هو مألوف في باقي بقاع الأرض، الشيء الذي سيغري اليهود في كل القطر المغربي بالوفود إليها، وهكذا حلت بها عائلات يهودية من وسط المغرب، مثل آل حمو وآل بن سوسان.

اقرأ أيضًا: أمازيغ في منطقة صارت عربية: صراعات الهوية واللغة والدين

تجاوز عدد اليهود في المنطقة مئتي عائلة، وهذا التركيز الديموغرافي لهم في المنطقة، الذي دام لأكثر من خمسة قرون بحسب الباحث الفرنسي «ناهوم سلوش» ، والراهب الاستخباراتي الذي بعثته فرنسا إليها نهاية القرن التاسع عشر «شارل دوفوكو»، خلَّف سمات واضحة في البلدة، سمات معمارية متجسدة في التأثر بالمعمار الأندلسي العربي في البناء، وسمات اجتماعية مثل التأثر الراسخ إلى الآن في اللكنة والعادات الاجتماعية، مثل طريقة الاحتفال بالأعراس والحزن في المآتم، حتى أن المطبخ المعروف في المنطقة عامر بعدد من الوصفات اليهودية الأصيلة، مثل رقاق عيد الفصح اليهودي.

أما الرواج الاقتصادي والتجاري الذي كان اليهود محوره، بصناعاتهم الحرفية التي جلبوها معهم وطوروها خلال سنين وجودهم في المنطقة، فجعل من دبدو وسوقها أحد المراكز التجارية التاريخية الكبيرة شرق المملكة، وأوردت بعض التقارير الاستعمارية الفرنسية أنه في بداية القرن العشرين بلغت الإيرادات السنوية لسوق دبدو أكثر من 10 ملايين فرنك فرنسي، وفقًا لتأكيد الدخيسي.

أمام هذا الواقع بنى سكان دبدو، يهودًا ومسلمين، لحمة جماعية تاريخية وتعايشًا فذًّا لمكونين ثقافيين ودينيين كل رواسبهما الحضارية والعقدية تؤدي بهما إلى التفكك والعداء.

كثيرًا ما كان التاريخ شاهدًا على هذا التلاحم في عدد من محطاته، فكان اليهود أشد حرصًا على نظافة مياه النبع الذي يغذي المسجد الأعظم في البلدة بالمياه، انطلاقًا من اتفاقية تعود إلى عام 1837، يُقِر فيها كبار أعيان وحاخامات اليهود بعقاب كل من يدنس مياه العين. كذلك، حمل اليهود السلاح يدًا بيد مع إخوانهم المسلمين في وجه المستعمر الفرنسي عام 1911.

تلاحُمٌ كهذا بقي صامدًا في وجه كل متغيرات الزمن، إلى أن قوَّضته المطامع الصهيونية التي هجَّرت يهود دبدو عن أرضهم، وفكَّت الرباط الأخوي بينهم وبين المسلمين، طمعًا في وهم الأرض الموعودة.

هاجَروا.. تركوا دبدو وهاجروا

كيف تأثر معمار بلدة دبدو المغربية بتاريخها؟

دافعت الجالية اليهودية في دبدو من أجل إثبات وجودها في العالم، رغم قسوة الظروف التي هجرت فيها، وأنجبت شخصيات بارزة منها «بول مارسيانو» مؤسس ماركة الملابس العالمية «Guess»، الذي ولد عام 1952 في دبدو وعاش جزءًا من طفولته الأولى هناك، قبل أن ينتقل مع والديه وإخوته إلى مارسيليا في فرنسا، ثم إلى إسرائيل والولايات المتحدة، حيث بدأ مسيرته المهنية كأحد أشهر مصممي الأزياء ورجال الأعمال العالميين.

بينما ناضل «سعاديا مارسيانو»، أحد مؤسسي حركة «الفهود السود» في إسرائيل، من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ليهود السفارديم داخل إسرائيل، فطبع مسيرة لا تقل إشعاعًا عن ابن عمه بول، لكن في مجال السياسة.

في عام 1978 اقتصر الوجود اليهودي في دبدو على خمس عائلات فقط، تاركين كسادًا طال كل جوانب معيشة سكانها.

يعود خروج آخر عائلة يهودية من دبدو إلى حدود ثمانينيات القرن الماضي. ولم ينسَ أبناء عائلة «مٓيِّير» أقران طفولتهم من شباب دبدو، ولا يزالون يحافظون على التواصل معهم، ويعود الابن الأصغر يوسف مٓيِّير لزيارة مسقط رأسه في البلدة كل عام، شأنه شأن عدد كبير من الجالية اليهودية في الخارج، الذين يواظبون على زيارة معالم وجودهم هناك، مصلَّياتهم وقبور أجدادهم وشيوخهم، ويأخدهم الحنين في كل مرة إلى طرق أبواب بيوت كانوا يسكنونها لالتقاط بعض من شظايا الذاكرة، واستطعام حلاوة الصِّغَر التي جار عليها الهجر، وتشهد عليها الجدران.

قد يهمك أيضًا: من يحفظ تاريخ المغرب المسكوت عنه؟

بعدما كان ثلاثة أرباع سكان دبدو يهودًا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، صاروا يهاجرون عائلةً تلو أخرى، منهم من صدق وعود الحركة الصهيونية ومنهم من ارتاع من الأحداث الشعبية التي تلت نكبة 48، والمتبقي هالَهُ الكساد والهجر الذي خلَّفه الآخرون، فهاجر إلى وجهات أخرى مثل الدار البيضاء أو فرنسا.

في عام 1978 اقتصر الوجود اليهودي في دبدو على خمس عائلات فقط، وترك الباقون وراءهم خواءً موحشًا طال مختلف أحياء البلدة، و23 كنيس يهودي فارغ من الأصوات التي كانت تصدح بتلاوة التوراة طَوَال النهار، وأفرانًا تفتقد إلى الرقاق والسخينة (أكلة يهودية مغربية) التي كانت تزين موائدهم أيام الشبات المقدس، وكسادًا طال كل جوانب معيشة سكان دبدو فأحال البلدة ذات التاريخ المشع إلى عزلة مطبقة، زادت من حدتها سياسة إدارة الظهر والتهميش التي انتهجتها الدولة المركزية في الرباط.

يُقر الباحث المغربي في التاريخ اليهودي أحمد شحلان، في محاضرة له بعنوان «منابت المعارف اليهودية في المغرب»، أن مجموعات يهودية عاشت في جهات مختلفة من آسيا الصغرى ومصر وشمال إفريقيا قبل عام 70 من الميلاد، السنة التي يزعمون فيها جلاءهم من فلسطين على يد الرومان. والسبب في وجود هؤلاء اليهود في تلك المناطق، منذ ذاك التاريخ، هو الطبيعة الدعوية للديانة اليهودية التي ينكرها صهاينة اليوم.

ينفي شحلان الأسطورة القائلة بعدم انتساب اليهود المغاربة إلى المغرب، وأن أصل اليهود جميعهم يعود إلى أرض فلسطين، وهي أسطورة حشدت لها وأشاعتها حركة الصهيونية الجديدة بزعامة «ثيودور هرتزل»، لتدفع يهود العالم إلى الهجرة نحو الدولة المصطنعة التي أنشؤوها هناك أواسط القرن العشرين.

هنا يتبين لنا أن التأصيل الصهيوني لليهود على أنهم شعب واحد من ناحية العِرق، متجانس في كل بقاع العالم، لا يعدو أن يكون أداة سياسية نتاجًا لواقع سياسي ديموغرافي معين لها مجال جغرافي وحضاري معروف هو أوروبا، فقضية «المسألة اليهودية» كمبحث معرفي غائبة تمامًا في المجالات التي أطَّرتها الحضارة الإسلامية، وهذا دليل دامغ على مدى الانصهار الحضاري لليهود في البلدان المسلمة.

إذا كانت هذه الفكرة جلية بالنسبة إلى الأكاديميين الموضوعيين من الجانبين، فإن الوعي الشعبي البسيط لعامة اليهود في المغرب، ودبدو على وجه الخصوص، استعصى عليه استنباطها، بينما سهل عليه تلقُّف البروباغندا الصهيونية وقتها.

فبكلام مُغرٍ تارةً وأساليب ترهيب في أخرى، وبأحداث مفتعلة لإرهابهم خصوصًا في مراحل تأجج الصراع العربي الإسرائيلي، حصلت تعبئة وحَثٌّ لليهود المغاربة على الهجرة إلى واقع مجهول وسط الطبيعة الصحراوية التي تغلب على أرض فلسطين، وهناك تُركوا دون مأوى، يحيط بهم العدو صاحب الأرض من كل جانب.

كانت دبدو وطنًا لليهود، كانت حقولًا يانعة وبيوتًا مريحة وأملاكًا لم يتصوروا أن يفقدوها، لكنهم تركوها ورحلوا إلى حيث «وهم» الدولة الإسرائيلية، فوجدوا أنفسهم فقراء مستغَلِّين كدروع بشرية على أشرطة التماس مع المقاومة الفلسطينية، ولا يتمتعون حتى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نفسها التي لدى أقرانهم من اليهود الأوروبيين. كانت دبدو وطنًا، وباليهود نَمَت وازدهرت، ثم صارت بعد الرحيل تعاني عزلتها في صمت.