منذ فترة طويلة حاز الجانب الإنساني الكثير من الاهتمام في العديد من الجوانب العلمية والمعرفية المختلفة، وربما أهمها الجانب المعرفي، وتحديدًا ذلك الجانب المرتبط بتعامل الإنسان مع بقية العناصر الكونية، كالمعرفة والعلم والمدن وغيرها. فمن دون مسحة إنسانية واهتمام بالإنسان ووضعه في الصدارة والمركز، تفقد المنتوجات البشرية ومن ضمنها العلم والدين الكثير من معانيها وجاذبيتها، كما تفقد بالإضافة لذلك الكثير من القيم والفضائل الضرورية لمنعها من الخروج عن هدفها البشري.

يستكشف هذا المقال أهمية التركيز على الجانب الإنساني (Humanism) في المعرفة بشكل عام، بما فيها الدينية والبشرية من جهة، وبشكل موسع إلى حد ما ضرورة توفر الجانب الإنساني في الأماكن والمدن التي يعيش فيها الفرد المعاصر بشكل خاص من الجهة الأخرى. فالإنتاجات البشرية بصيغها المختلفة، سواء دينية أو علمية أو مادية أو غيرها، تستهدف الإنسان في كل مناحي هذه العملية الطويلة والمعقدة، غير أن المسحة الإنسانية تبدو غائبة عنها، وغير مكترث بها، وهو ما وضع مصطلح الأنسنة في الصدارة في العقود الأخيرة، غير أن هذه العودة للمصطلح لم تكن ممكنة دون الرجوع إلى التراث الإسلامي الذي كان يحمل البذور الإنسانية.

الأنسنة: من المركزية اللاهوتية إلى البشرية

في ستينيات القرن الماضي، سيطرت أجواء فكرية ونضالية وأيديولوجية متداخلة، كانت تهدف للبحث والتغيير بشكل سريع وعاجل. لذلك نجد عودة كبيرة للتراث العربي لقراءته ونقده وتحليل مكوناته المختلفة، بأهداف متنوعة، منها البحث عن دعم لتوجهات فكرية معاصرة بعينها، أو الدفاع عن التعددية الفكرية والسكانية والدينية التي كانت تتميز بها المجتمعات السابقة في ظل الهجمات التعصبية والشعبوية المعاصرة.

في هذا السياق، ظهرت الأنسنة كحركة فكرية في الفكر الإسلامي في موقف دفاعي ضد طرفين: الغرب الذي يتهم الإسلام بعدم الاهتمام بالإنسان وحقوقه، وبأنه نظام ديني لاهوتي لا يفكر في الجانب البشري من جهة، والفكر المتطرف الذي لا يعترف بالقدرات البشرية العقلانية، ولا يضع الجانب البشري في صدارة اهتماماته من جهة أخرى.

لذلك كانت العودة للبحث عن جذور الأنسنة في التاريخ الإسلامي ضرورية لنفي هذه التهمة التي رافقت الكثير من البحوث الغربية، وربما تكون أطروحة الدكتوراه للباحث الراحل محمد أركون عن «نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي»، المنشورة باللغة الفرنسية عام 1970 والمترجمة إلى العربية في 1990، من أوائل الأطروحات التي أثبتت وجود نزعة عربية إنسانية سابقة للنزعة الغربية بقرون طويلة. وفي غضون ذلك ظهرت الكثير من الأطروحات الموافقة والمضادة لتلك الأطروحة، وربما أهمها عمل جورج مقدسي بعنوان «نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي»، المنشورة باللغة الإنجليزية عام 1990 والمترجمة للعربية في 2021.

من خلال دراسة عصر مسكويه (932-1030م) وأبو حيان التوحيدي (922-1023م) في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، توصل أركون لوجود «نزعة فكرية متركزة حول الإنسان في المجال العربي الإسلامي. وهذا ما ندعوه بالإنسية العربية. بمعنى أنه وُجد في ذلك العصر السحيق تيار فكري يهتم بالإنسان وليس بالله فقط». وهو تيار يهتم كما هو واضح من أعمال التوحيدي بالإنسان وهمومه ومشاكله، ويعتبر تيارًا إنسيًا أو عقلانيًا أو «علمانيًا»، كما يضيف أركون.

لا يقتصر هذا التيار على الفلاسفة المشهورين والمعروفين فقط، كالرازي وابن سينا والكندي وابن رشد وغيرهم، بل نجده أيضًا لدى مفكرين أقل شهرة مثل مسكويه. لكنه أيضًا لم يكن عقلانيًا وضعيًا، فرغم وجود هذه النزعة كان هذا التيار متمسكًا بسياقه الثقافي وظروفه المحيطة به، والشروط السياسية والاقتصادية المعقدة التي تحيط بكل الشخصيات والأنساق الفكرية في لحظة زمنية وتاريخية معينة، والتي تجعل الطابع الأسطوري حاضرًا ومؤثرًا في الاستدلالات المعرفية والفلسفية.

غير أنه وبالرغم من ذلك، يوضح أركون أنه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع أساسية للموقف الفلسفي الإنساني في الإسلام، وهي:

- الإنسية الدينية: وهي تلك النزعة التي تتميز في جميع الحالات بالخضوع المطمَئن لله والتعلق المستمر به، كما تتميز بالخشية في العمل والتصور، والرغبة في الامّحاء والتلاشي (أي محو الذات) في انتظار مجيء العدالة الإلهية

- الإنسية الأدبية: وهي تلك النزعة التي تهتم بالأدب والشعر والقصص والموسيقى، وغيرها من الفنون الأدبية المختلفة

- الإنسية الفلسفية: وهي مزيج من النزعتين السابقتين، وقد أسهمت في صهر ومزج العناصر المختلفة للإنسيتين السابقتين. بمعنى آخر، تتسم هذه النزعة «بالبحث القلِق والمتوتر والمنهجي عن الحقيقة في ما يخص العالم والإنسان والله»

تشير الأنسنة بشكل رئيسي إلى حالة خصبة من التفاعل بين الكثير من العلوم المختلفة في الساحة الثقافية آنذاك، إذ لم تكن تسيطر معرفة واحدة على السياق الثقافي، كالمعرفة الدينية والتاريخية على سبيل المثال، بل تتفاعل أيضًا المعرفة الفلسفية التي كانت أداة فعالة لتحسين المستوى المعيشي بين الأفراد في تلك الفترة من القرن الرابع الهجري، ولتحل بديلًا عن الصراع المستمر، والتنازع الذي يذهب بكل شيء، في مقابل شيوع التفاهم والأخذ بمختلف العناصر المكونة للمجتمع في الحسبان.

إلا أن الأنسنة لم تكن نزعة فحسب ضمن نزعات مختلفة كما ذهب أركون في أطروحته، بل كان لها سياق تاريخي وفلسفي عميق ومتشعب، كما يؤكد مقدسي في أطروحته. فالأنسنة ظهرت في الإسلام الكلاسيكي تزامنًا مع ظهور الحركة المدرسية (Scholasticism)، التي «عُنيت بالعلوم الشرعية، في حين أن الحركة الإنسانية عُنيت باللغة وفنون الأدب»، وفق مقدسي. لكن الصراع المحتدم بين أهل الحديث وعلى رأسهم الشافعي مع المتكلمين في تلك الفترة كان كفيلًا، بالإضافة لعوامل سياسية مختلفة، بانتصار مذهب أهل الحديث، الأمر الذي جعل «فقه الحديث طرف نقيض لفقه الرأي»، كما يرى مقدسي.

بالإضافة لذلك، أسهم انتصار أهل الحديث في «تشييد حصن يصمد طول الدهر في مواجهة خصومهم، وذلك سعيًا منهم لوقف موجة الفكر العقلاني، وصرفًا لها، وتحييدًا لآثارها»، وهو ما تمثل في المذاهب الفقهية أو ما يطلق عليه مقدسي «النقابات» (Guild)، التي نُسبت في البداية للمناطق الجغرافية التي نشأت فيها كقولهم أهل المدينة وأهل البصرة والكوفيون إلخ، ثم اتخذت لاحقًا أسماء منسوبة لأشخاص مثل الشافعية والحنبلية في المراحل الأولى.

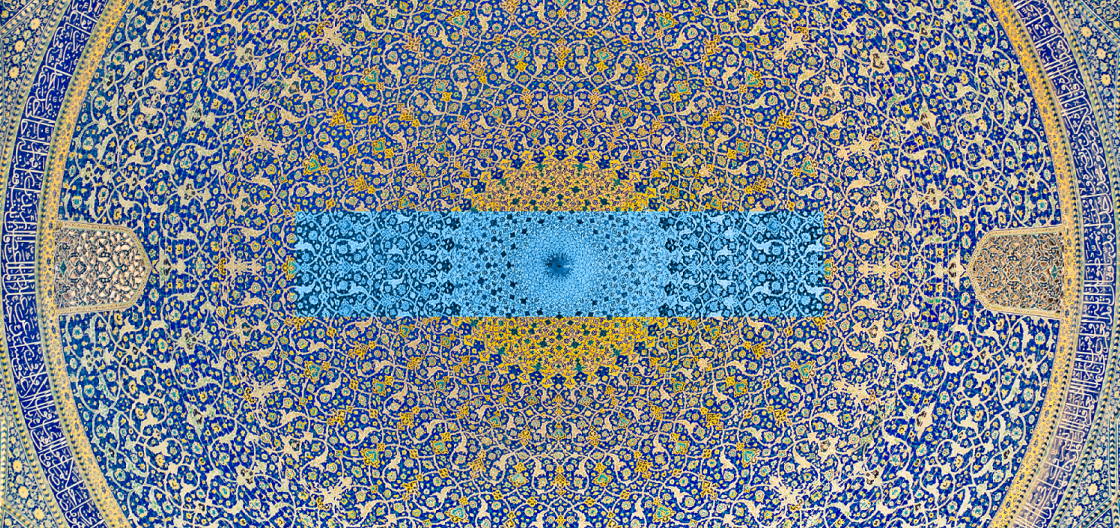

مهما يكن الأمر، فإن الجانب الإنساني في الإسلام الكلاسيكي خرج من رحم المسار الديني الساعي لتحصين نفسه من هجمات العقلانية عن طريق استحداث مؤسسات تعليمية في المدارس والمساجد والجوامع والمؤسسات الوقفية، وهو ما أسهم في تقوية الاتجاه التقليدي على حساب الرأي.

من الضروري في هذا السياق الحديث عن تعريف مصطلح الأدب بالمعنى القديم، فهذا المصطلح يشمل، من بين أمور أخرى، فقه اللغة والفنون الأدبية، وقد جرى تدريسه في العديد من مؤسسات التعليم التي يشترك بعضها مع العلوم الدينية، وبعضها كانت خاصة بها. كانت هذه الأنماط التعليمية تعرف باسم «الكتّاب»، وهو الأكثر تحديدًا لموضوعات الأدب. وكانت مدرسة الأدب هذه مدرسة نحوية، ومدرسة قرآنية، ومدرسة ابتدائية وثانوية، لكن كانت على وجه الخصوص مدرسة لتعليم الكتابة. نجد أيضًا من ضمن المصطلحات المستخدمة لوصف الجانب الأدبي والإنساني في التاريخ الإسلامي الكلاسيكي، والتي تدل دلالة واضحة على الاهتمام بالإنسان ونتاجاته الأدبية المختلفة، نجد الشعر وكل تفرعات الأدب المختلفة من بلاغة وبيان وخطابة. وهذا يتضح أيضًا في علم التاريخ أو كتابة التاريخ، كما ينطبق كذلك على مبحث الأخلاق، رغم أن الأخلاق العربية هي مزيج من الفارسية والإغريقية، بشكل خاص في الجانب السياسي وما يتعلق بطاعة الحاكم والعلاقة بالمؤسسة السياسية، وغيرها من التفاصيل.

المركزية البشرية والمشاغل اليومية

في كل الأحوال، كانت الحركة الإنسانية أو النزعة الإنسانية في الإسلام بمصطلحات محمد أركون تعني كما أشرنا الاهتمام بالإنسان ووضعه في مركز كل المعارف والعلوم، بمعنى آخر تعني «ذلك الموقف الذي يحترم الإنسان بحد ذاته ولذاته، ويعتبره مركز الكون ومحور القيم»، بحسب أركون. وبذلك فهي تقابل المركزية اللاهوتية، التي تهمل الجانب البشري من نزعات وحقوق وواجبات، مقابل الاهتمام بالجانب اللاهوتي والأخروي والتركيز عليه ومنحه القدر الأكبر من العناية.

من هنا يأتي الاهتمام بالأنسنة في السياق الإسلامي بشكل خاص والعالمي بشكل عام منذ فترة طويلة، والذي اتخذ بحسب المثال السابق أمثلة علمية وأدبية ودينية مختلفة. غير أن هذا الاهتمام قد تزايد في العقود الأخيرة، وبشكل خاص مع انتعاش الجانب الأدبي والفني والروائي تحديدًا، وامتد لجوانب كانت لفترة طويلة خارج مناطق الاهتمام، مثلما هو الحال في الجانب الفني الذي يشكل امتدادًا لنتائج نزعات الأنسنة والتيارات التي ساعدت على نشوئها وتطورها.

بالإضافة لذلك، تشكل الأجناس الإبداعية والسردية المختلفة تنويعًا على التحولات التي مرت بها الثقافة العربية القديمة والمعاصرة، والتي جعلت المركزية البشرية بكل ما تعنيه من هموم ومشاغل وتطلعات في صميم العمل الفني والفلسفي. فالتساؤلات التي طرحها التوحيدي في «الهوامل» وأجاب عليها مسكويه في «الشوامل» كانت انعكاسًا واضحًا للمشاغل التي كانت مهيمنة على تفكير الأدباء والمفكرين في تلك الفترة.

كانت هذه المشاغل دنيوية بألف ولام التعريف، تسعى للبحث عن الأجوبة ليس من خلال النصوص المقدسة، بل عن طريق الفكر البشري الذي يتفاعل مع بقية عناصر السياق المحيط به، المتمثل في الجوانب النفسية والعقلية والدينية، مع مزج هذه العناصر لتأتي المحصلة عبارة عن مزيج بشري مختلط بالمشاغل اليومية. ولكنه في نفس الوقت مزيج ذو بعد متعالٍ، يرفض الانغماس في الذاتوية المفرطة، بل يسعى لجعل هذه المشاغل تتسم بالجانب التجريدي الذي يخاطب الفرد خارج الأطر الزمانية والمكانية المغلقة.

رغم الحضور الكبير للمركزية البشرية مؤخرًا في الكثير من أنماط التعبير المختلفة، تدحرج هذا الحضور للمستوى الشعبوي الذي أصبح محملًا باليومي الفاقد لكل بعد فلسفي عميق، ولكل المشاغل التي تجعل هذه الأنسنة بالمعنى القديم للمصطلح وللممارسة تخاطب الجانب البشري المتعالي في الفرد. ذلك أن هذه الأنماط أصبحت تبحث عن الجانب الانفعالي الممزوج بالإثارة وحب الشهرة المؤقت، دون الالتفات لبقية الأبعاد التي وضعت الأسس المتينة لكل الأعمال المؤثرة التي تتجاوز الأمكنة والأزمنة.