بدأ انتشار لفظ «الدولجية» في مصر أولًا كمفهوم ازدرائي أو تحقيري، يشمل المؤيدين للرئيسين الحالي عبد الفتاح السيسي والأسبق حسني مبارك، وذلك من قِبَل خصومهم السياسيين، سواءً أكانوا ينتمون إلى الإسلام السياسي (أُطلق عليهم وصف ازدرائي هو «الإرهابيون»، حتى لو كانوا يعملون تحت مظلة القانون مثل سلفيي حزب «النور»)، أو مؤيدين لمبادئ ثورة يناير 2011 (أُطلق عليهم وصف ازدرائي آخر هو «شمامو الكُلَّة» أو «مراكيب الإخوان»).

لكن على عكس «الإرهابيين» و«شمامي الكلَّة»، فإن مصطلح «دولجية» نال اعترافًا ضمنيًّا من الموصوفين به، حتى صارت صفحات أغلبهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شعار «دولجي/دولجية وأفتخر».

بعيدًا عمَّا تعكسه هذه الألفاظ الازدرائية عن الوضع السياسي المصري، لا يعكس لفظ «الدولجية» تعبيرًا عن حركة سياسية منظمة، حتى مع الدلائل التي تشير إلى العلاقة الوثيقة بين النظام الحاكم وهذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يمكن النظر إليه على أنه موقف أيديولوجي يعكس خطاب هيمنة، ويؤمن بسيادة «الهوية المصرية» وتفوقها.

«الدولجية» باختصار ما هي إلا حركة شعبوية يمينية تتشابه مع نظيراتها التي توجد في دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها حركة غير منظمة سياسيًّا.

صحيح أن الغالبية الكبرى من «الدولجية» يتعصبون للنظام المصري الحالي بصفته ممثلًا للقومية المصرية، إلا أنه يجدر الانتباه إلى وجود طيف واسع من «الدولجية»، مثل النيوليبراليين والقوميين المتطرفين، وحتى دعاة الإصلاح التدريجي من داخل النظام.

بعض هؤلاء لا يؤيد بالضرورة النظام الحالي، إلا أن النموذج الفكري الناظم لهم يحترم كلًّا من اللغة العربية والدين الإسلامي، ويتفق في رؤيته مع تصور الحاكمين للدولة المصرية عن أنفسهم: حراسًا لقيم الدين الإسلامي «الوسطي»، ومحافظين على اللغة العربية الفصحى باعتبارها لغة المُكاتَبَة الرسمية ولغة الدولة الرسمية بنص الدستور.

الإسلام هو دين الدولة الرسمي والعربية لغتها، إنهما مكونان أصيلان وفاعلان في تصور الدولة المصرية عن نفسها، لكن هذا الحال لم يكن كذلك سابقًا.

لو رجعنا بالزمن إلى الوراء، خصوصًا في مرحلة عشرينيات القرن العشرين الصاخبة والثلاثينيات الأقل صخبًا، سنجد أن أتباع اليمين القومي المصري كانوا يرون في الإسلام والعربية مكونَيْن دخيلَيْن على «الهوية المصرية» الصافية والنقية، بل إنهما، أي الإسلام والعربية، مصدر خطر متعاظم بحاجة إلى تصفية «الأصل المصري» منهما.

هذا الكلام لم يقُله القوميون المتحمسون آنذاك مثل سلامة موسى أو توفيق الحكيم فحسب، بل طال كذلك مَن يُعتبرون الآن ذُخرًا للغة العربية وآدابها، مثل طه حسين وعباس العقاد.

إذًا، هذا الموضوع هو رحلة في التاريخ، محاولة تتبع كيف نظر القوميون المصريون في العشرينيات والثلاثينيات إلى الإسلام والعربية باعتبارهما مختلفَيْن عن الطبيعة المصرية، فكانت المناداة بضرورة تمصير العربية، لأن المصريين ليسوا عربًا بحسب هؤلاء، وكذلك بتمصير الإسلام بحيث يصبح دينًا روحانيًّا شعبيًّا يتفق مع النزعة الصوفية نحو الأولياء والنذور وليس أكثر من ذلك.

أما «الدولجية» الآن، بعد 2011، فيتجهون إلى نزعة أكثر تقديسًا للعربية والإسلام، ويرون بقاءهما من بقاء الدولة المصرية نفسها.

لماذا كانت عشرينيات مصر صاخبة والثلاثينيات أقل صخبًا؟

متى بدأت الهوية القومية المصرية؟ أو بشكل أبسط: متى بدأ المصريون يدركون أنفسهم كمصريين، ليسوا عربًا وليسوا رعايا لخلافة إسلامية ما؟ يصعب تحديد ذلك بدقة، لكن من المؤكد أنه في العشرينيات تطورت النزعة القومية المصرية، لكن لماذا العشرينيات؟

عليَّ أن أُقرَّ في البداية، قبل إكمال الموضوع، أن مرشدي إلى رحلة العشرينيات والثلاثينيات هو كتاب «هوية مصر بين العرب والإسلام»، للأستاذ الأمريكي المتخصص في الشرق الأوسط «ج. جانكوفسكي» والباحث الإسرائيلي «إ. جرشوني»، في طبعته الأولى الصادرة عن دار «شرقيات» عام 1999.

استعان المؤلفان بأغلب الصحف والدوريات الصادرة في تلك الفترة لرصد المشهد الثقافي المصري، وبذل المترجم بدر الرفاعي جهدًا كبيرًا في مقارنة الاقتباسات التي اعتمد عليها المؤلفان بالمصادر الرئيسية للدوريات، وصحح لهما أحيانًا، في الهوامش، اقتباساتهما عن الكُتَّاب المصريين.

أيُّ اقتباس في الموضوع هذا مأخوذ من الكتاب حصريًّا، مع الإشارة إلى أرقام الصفحات، وأحيانًا أسماء الدوريات الأصلية. وللموضوعية، ورغم أن هذه الانتقادات ليست جادة في أغلبها، إلا أنه يمكنكم الاطلاع على نقد عنيف للكتاب، الذي صدر في الأصل من جامعة أكسفورد، وكانت طبعته الأولى عام 1987.

بحسب المؤلفَيْن، تطورت النزعة القومية المصرية في العشرينيات لثلاثة أسباب: الأول هو ثورة 1919، والرغبة في الاستقلال وبناء دولة قومية حديثة لا تنتمي إلى قوى إقليمية أوسع. والثاني هو انهيار الخلافة العثمانية، آخر الحكام الاسميين لمصر، عام 1924. أما الثالث فهو اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، ممَّا عزَّز لدى القوميين المصريين إيحاءً بإعادة البعث المصري، فالمصريون سيقومون ليحكموا بلادهم مجددًا بعد آلاف السنين من حقب الاستعمار.

كل زعماء مصر دُفنوا في مساجد إلا سعد زغلول، الذي توفي في العشرينيات، كان ضريحه فرعونيًّا.

في العشرينيات، ساد إيمان لدى القوميين المصريين بالهوية الفرعونية، ويعتقد المؤلفان أنه كانت هناك «هالة لا وجدانية ولا عقلانية تحيط بالفكرة» (ص 225). كانت «الفرعونية» مزاجًا أو حالة عقلية أكثر منها نظرية مجردة. هذه هي الفترة التي استلهم فيها الفنانون المصريون أعمالهم من التاريخ الفرعوني، وكان تمثال نهضة مصر (عُرض أول مرة عام 1928) معبرًا عن الهوية المصرية.

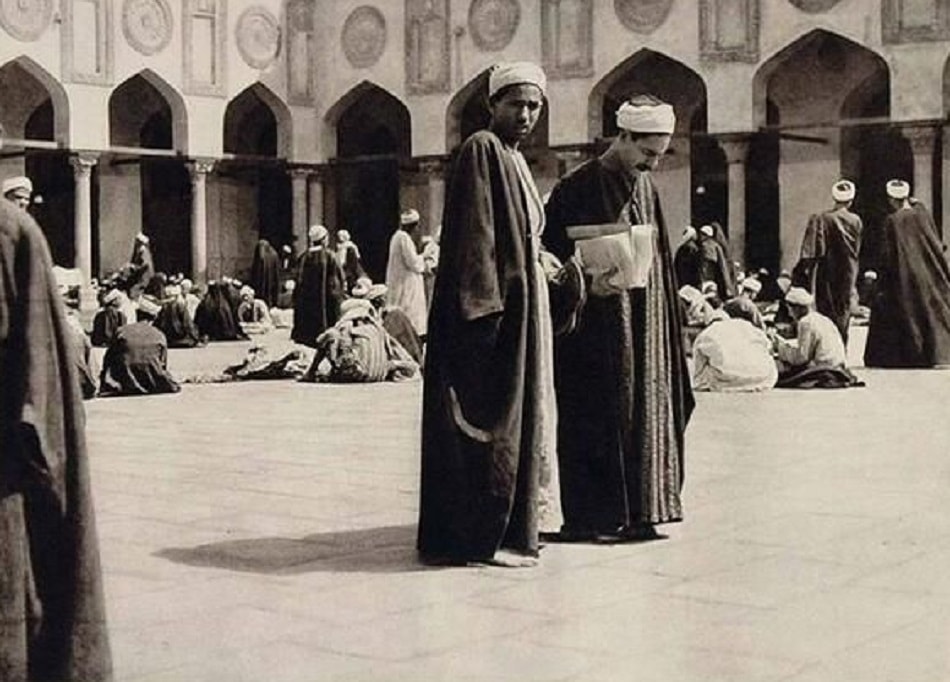

سادت في تلك الفترة كذلك ظاهرة غريبة عند القوميين المصريين (يمكن تناولها بالتفصيل في موضوع لاحق)، ألا وهي الزيارات التي كانوا يقومون بها لصعيد مصر لمشاهدة مقابر الفراعنة، وكانت هذه الزيارات مشبَّعة بعواطف نفسية وروحانية قوية، لذلك لم يكن مستغربًا أن يطلقوا عليها وصف «الحج».

كذلك، علينا أن نتذكر أن كل زعماء مصر القوميين، من مصطفى كامل حتى جمال عبد الناصر، دُفنوا في مساجد. الزعيم المصري الوحيد الذي دُفن في ضريح فرعوني بُني لهذا الغرض هو سعد زغلول، المتوفَّى عام 1927. لقد كان مدفنه مُعبِّرًا بجدارة عن روح ذلك العصر.

لماذا أصبحت الثلاثينيات أقل صخبًا؟ خفتت «الفرعونية» تدريجيًّا، وتصاعدت أمام المد القومي المصري حركات إسلامية عروبية (مثل الإخوان المسلمين)، رأت أن مصر عربية إسلامية. هذا النزاع بين ما هو إسلامي وعلماني، بين الأصالة والحداثة، سيكون محور تجاذبات وتصادمات ضخمة جدًّا منذ آنذاك وحتى الآن، أي بعد 80 عامًا ونيف.

مصر الجديدة لن تولَد إلا باحتقار العرب

رأى القوميون المصريون أن شخصية مصر القومية لن تنطلق إلا من عصر ذهبي: عصر الفراعنة، وأنه لا يمكن أن تلتقي الهوية الفرعونية مع الهوية العربية أبدًا.

كتب ناشد سيفين لمجلة «المصوِّر» عام 1930 يقول: «في حال تعريب مصر (...) ماذا يكون موقفها أمام توت عنخ آمون وغيره من ملوك الفراعنة الذين حكموا مصر وبنوا مدنها وشيدوا معابدها، في وقت كانت الإنسانية مجموعة من البرابرة؟ ماذا يكون موقف مصر أمام كل هؤلاء إذا ما أصبحت عربية؟ هل ستفخر بهم أم ستصبح غريبة عنهم؟» (ص 143).

في عام 1933، وفي مجلة «الرسالة»، كتب «توفيق الحكيم» خطابًا مفتوحًا إلى طه حسين حول أُسُس الاختلاف بين الهويتين المصرية والعربية، جاء فيه: «كنا في شبه إغماء لا شعور لنا بالذات.. لا نرى أنفسنا، ولكن نرى العرب الغابرين. لا نحس بوجودنا لكن نحسُّ بوجودهم هُم. لم تكن كلمة أنا معروفة للعقل المصري. لم تكن فكرة الشخصية المصرية قد وُلدت بعد» (ص 140).

إذًا، لكي تُخلق هوية مصرية جديدة، عليها أن تنسلخ من الهوية العربية تمامًا، وذلك لن يكون فقط بالإشارة إلى الاختلاف الجوهري بين المصريين والعرب، بل بإضفاء صفات احتقارية على العرب كجنس أدنى، وبالتالي يمكن الهجوم على اللغة والثقافة العربيتين ونزعهما من الهوية المصرية.

هذا هو ما وضَّحه صلاح الدين ذهني في كتابه «مصر بين الاحتلال والثورة»، وهو يتحدث عن ثورة 1919: «لو كان المصريون آنذاك قد أكدوا أنهم أبناء العرب، أو استعاضوا عن أسماء رمسيس وتحتمس بأسماء خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص، أو تغنوا بآثار وأطلال جزيرة العرب، فلم يكن من الممكن أن تكون هناك ثورة تحقق الاستقلال» (ص 144).

تأثر القوميون المصريون بدراسات الفرنسي «إرنست رينان»، خصوصًا كتيبه «حول دور الشعوب السامية في تاريخ الحضارة». كان رينان يرى أن هذه الشعوب مصابة أولًا بدونية وتخلف لا شفاء منه، وثانيًا أن صفاتها السلبية كثيرة: حِسِّيَّتهم وشهوانيتهم المفرطة، فظاظتهم وسوقيتهم، ضيق أفقهم وافتقارهم للقدرة التنظيمية.

كان عباس العقاد مفتونًا بهذه النظريات العرقية للفلاسفة، وكان يرى أن البيئة الطبيعية التي شكلت الشخصية العربية وكذلك اللغة والتاريخ نابعة من تلك الخلفية، التي «اجتمعت لتخلق من العرب أمةً بلا خيال»، كما قال في كتابه «الفصول» (ص 43).

لذلك، رأى توفيق الحكيم في رسالته إلى طه حسين أن العرب «أمة بأسرها حلمت بلذة الحياة ولذة الشبع.. كل تفكير العرب وكل فن العرب في لذة الحس والمادة لذة سريعة منهومة مختَطَفة اختطافًا، لأن كل شيْ عند العرب سرعة ونهب واختطاف (...) مرَّ العرب بحضارات مختلفة، فاختطفوا من أطايبها اختطافًا ركضًا على ظهور الجياد» (ص 151).

وكتب طه حسين في مقاله «دائرة» بدورية «كوكب الشرق»، بتاريخ 28 أغسطس 1933، أن مصر، وعلى مدار آلاف السنين، تعرضت لـ«صنوف الظلم» على يد الغزوات الأجنبية، وكان الفتح العربي أخطرها، فقد هدد وجودها التاريخي المستقل بتحويلها إلى إقليم هامشي من إمبراطورية أكبر (ص 209).

وبما أن العرب غزاة لا يمتُّون إلى المصريين بصلة، وشهوانيون وحسِّيُّون، فبالتالي سيكتسب الأدب العربي سماتهم نفسها.

رأى دريني خشبة أن الأدب العربي لم يُفِد مصريًّا واحدًا، وأنه عقيم لا فائدة منه.

كتب نقولا يوسف مقالًا بعنوان «هل لنا أدب قومي؟» في مجلة «السياسة الأسبوعية» بتاريخ 26 يناير 1929، وصف فيه الشعر العربي بأنه «مصور فوتوغرافي للحياة البدوية ومراعيهم الجافة الفقيرة (...) ولأطلال ديارهم المهدمة، ومضاربهم، وأكوام الروث»، وأشار إلى أن هذا الأدب برُمَّته ليس إلا «مجموعة أهازيج تافهة حول الفخر والحماسة والهجاء» (ص 164).

لهذا، فالخطوة التالية في هذا الاتجاه من التفكير هي ما وصل إليه دريني خشبة، الذي قال: «نحن نثور على الأدب العربي لأنه أدب تافه وناقص، ولأنه دخيل كذلك، ولأنه على مدى 13 قرنًا، منذ أن غزا بلادنا بعد الفتح الإسلامي، لم ينجح في إلهام ولو كاتب مصري واحد لتقديم إنتاج جديد ذي قيمة لحياتنا. لم يُفِد الأدب العربي مصريًّا واحدًا.. هذا أدب عقيم لا فائدة منه لنا» (ص 175، والمقال الأصلي بعنوان «في الأدب المصري»، «المجلة الجديدة»، أغسطس 1931).

ولكيلا يطول الحديث عن «احتقار» القوميين المصريين للعرب، يكفي القول إن هذا «الاحتقار» كان بمثابة نزعة متعمدة، لأن الهدف الحقيقي هو عدم قبول كلٍّ من اللغة والدين ضمن الهوية المصرية.

اللغة العربية «مش هتنفع» للمصريين

كتب أحمد حسين، في 6 سبتمبر 1930، مقالًا لجريدة «المقطم» عنوانه «مصر فرعونية»، جاء فيه أن «الدين واللغة ليسا عناصر مؤسسة للقومية»، وكان مثاله الواضح أن شعب الولايات المتحدة «يؤمن بالمسيحية ويتحدث الإنجليزية، لكن هل يمكننا القول بأن الأمريكيين إنجليز؟ (...) نحن (المصريون) لسنا عربًا بقدر ما نحن لسنا إنجليز» (ص 188).

أما إبراهيم إبراهيم جمعة فكتب في مجلة «السياسة الأسبوعية» بتاريخ 14 إبريل 1928 أنه «من الواضح أمامي أن البيئة التي نسكنها منذ أن أصبحنا نتحدث العربية ليست عربية (...) وبالرغم من استسلام اللغة المصرية أمام العربية، إلا أننا خُلقنا كأمة متميزة ذات عقلية وطبيعة مختلفة عن العقلية والطبيعة العربية» (ص 189).

لو أن مصر تمتلك ذاكرة لغوية لما استطاعت العربية اختراقها، ولصارت تتحدث لغتها مثل إيران.

ورأى حسن صبحي أن اللغة العربية لم تَعْدُ عن كونها «اللغة الرسمية» للبلاد، لكن جوهر اللغة المصرية لم يتغير أبدًا. وذهب محمد لطفي جمعة إلى أن العربية قد تكون وسيلة اتصال بين المصريين وغيرهم من الناطقين بها، لكنها لم تكن من القوة بحيث تلغي الهوية المصرية المتفردة (ص 211).

العقاد كان رأيه أن اللغة العربية منذ الجاهلية وحتى الآن «لغة كلام وخطاب.. ولم تكن لغة كتابة»، وكتب مقالًا عنوانه «النثر والشعر» في جريدة «البلاغ الأسبوعي»، 9 سبتمبر 1927، رأى فيه أن غياب النثر من التراث الأدبي العربي مؤشر على ضحالته (ص 169)، فالدراما والحكاية والرواية كلها أجناس غريبة على الأدب العربي، ممَّا يشير إلى النقائص المتأصلة فيه: الميل نحو الجزئي على حساب التحليل الشامل، والاتجاه نحو التبسيط والسطحية والابتذال (ص 170).

لكن إذا كان العرب مجموعة رعاع، كما رآهم القوميون المصريون، وإذا كان أدبهم مصابًا بكل هذه النقائص، فكيف نجحوا في نشر لغتهم في الوسط المصري؟ يعني، لو أن مصر تمتلك ذاكرة لغوية لما استطاعت العربية اختراقها، ولصارت مثل إيران تتحدث لغتها القومية.

هنا تظهر سمة مهمة في الفكر القومي الأيديولوجي: «التلفيق». من أبرز المعتقدات النموذجية للقوميين المصريين أن «مصر مقبرة الغزاة»، أو ببساطة «التذويب». يرى القوميون المصريون أن بلادهم نجحت في تمصير اللغة العربية وتذويبها في النسيج المصري، لكن دون أدنى دليل.

أَجمَل أحمد حسين هذا الموقف، الذي يتكرر بدرجات متنوعة في أدبيات هؤلاء القوميين، بقوله:

«تظل هناك مسألة الدين واللغة، تلك المسألة التي جعلت البعض يعتقد أننا يجب أن نُعتَبَر عربًا، لكن الحقيقة أن هذا الدين وهذه اللغة يقدمان دليلًا آخر على أن كل شيء في مصر لا يمكن إلا أن يكون مصريًّا.. لأن اللغة العربية في مصر أصبحت لغة مصرية، بمفرداتها واستعاراتها وصورها وتعبيراتها، نحن أمام لغة مصرية تحس فيها المزاج المصري وتشعر ببساطة وعظمة المصري».

«يمكن أن تقول الشيء نفسه بالنسبة للدين، فالإسلام في مصر هو دين مصري، ينسجم مع النفسية المصرية والعادات والطباع المصرية» (ص 210).

قد يعجبك أيضًا: علمانية أم دينية؟ خلطة إردوغان لمزج الإسلام السياسي بـ«القومية» التركية

ستلعب العربية دور اللاتينية بالنسبة للغات الأوروبية وتُخرج لغاتها الخاصة.

حتى مع «تذويب» اللغة العربية في الذوق المصري، فإن هذا ليس كافيًا، فنادى بعض القوميين المصريين بـ«تمصير اللغة» تمصيرًا تامًّا.

كتب توفيق عوان في «السياسة الأسبوعية» بتاريخ 31 أغسطس 1929: «كيف نكتب أدبًا قوميًّا بلغة ليست لغتنا على الإطلاق؟» (ص 285). ورأى سلامة موسى أن «نكبتنا الحقيقية أن اللغة العربية لا تخدم الأدب المصري ولا تنهض به» (ص 285، والمقال عنوانه «اللغة الفصحى واللغة العامية»، مجلة «الهلال»، العدد 34، يوليو 1926).

صاغ موسى المشكلة كالتالي: «اللغة الفصحى تبعثر وطنيتنا المصرية وتجعلها شائعة في القومية العربية، فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب ويُعجبُ بأبطال بغداد، بدلًا من أن يشرب الروح المصرية ويدرس تاريخ مصر» (ص 286).

إذًا، الحل هو إعلاء اللغة المصرية والكتابة بها. لِمَ لا، والعامية المصرية لغة «مهذبة وتقدمية» كما قال دريني خشبة؟ (ص 286)، وكما رأى محمد أمين حسونة، فإن العربية سوف تلعب دور اللاتينية بالنسبة للغات الأوروبية وتُخرج لغاتها الخاصة، فكما خرجت الفرنسية مثلًا من رحِم اللاتينية، فما الذي يمنع خروج المصرية من رحم العربية؟ (ص 287).

قد يهمك أيضًا: لغة العصر في مأزق: هل تنتهي هيمنة الإنجليزية على العلوم؟

هل تحتاج القومية المصرية إلى الإسلام؟

بالنسبة للإسلام، كان موقف القوميين المصريين مُشوَّشًا. ذهب توفيق الحكيم إلى أن المصريين أكثر إيمانًا من العرب: «إن عاطفة الاستقرار والإيمان ممزوجة بالدم عند المصريين»، بينما العرب «كانوا دائمًا ضد الدين كلما وقف الدين دون رغبات طبائعهم (...) لا شيء في الأرض ولا في السماء يستطيع أن يحول بينهم وبين اللذة».

واعتبر إسماعيل مظهر أن العرب لم يُسهموا بالشيء الكثير في الإسلام، فدورهم يقتصر على «القرآن وتشريع الأحوال الشخصية وتنظيم الشعائر الدينية»، أما الحضارة الإسلامية فقامت على أكتاف الشعوب الأخرى التي دخلت الإسلام من غير العرب. (ص 157، والمقال بعنوان «الثقافة اليونانية وعلاقتها بحاضرة الشرق القديمة»، مجلة «العصور»، سبتمبر 1929).

يقوم الدين في مصر على عادات «وثنية» أكثر من استلهامه للمعتقدات «المستوردة» من الإسلام.

بعض القوميين لم يكن مهتمًّا بالإجابة عن السؤال أصلًا. رأى حافظ محمود أن القومية المصرية ظاهرة علمانية ولا تتحدى الإسلام ولا تعمل على تقويضه، ولهذا ليس الدين في حاجة إلى التدخل في المسألة القومية، ولا يمثل عقبة في سبيل تكوين شخصية وثقافة قومية علمانية تقدمية (ص 190، بالنقل عن مقالَيْ «مصر بمجدها أَوْلَى» و«مصر للمصريين»، «المجلة الجديدة»، فبراير وإبريل 1931).

هناك زاوية ثالثة، ألا وهي «التذويب». ففي مزعم محمد حسين هيكل، هناك «أُسُس فرعونية» واضحة للإسلام الشعبي المصري. وفي رأيه، كان كثير من الطقوس الفرعونية، مثل الزواج والختان والموت والدفن بل وحتى حلاقة الشعر، كما هي مثلما كانت منذ ستة آلاف عام، وهذه طقوس يتفرد بها «الإسلام المصري» عن أي بلد إسلامي آخر (ص 211)، كما أنه ليس من قبيل الصدفة أن يركز الإسلام الصوفي على الأولياء المحليين ويحتفل بموالدهم (ص 212).

وذهب أحمد حسين مسافة أبعد، بادعائه أن الحياة الدينية في مصر تقوم على عادات مصرية «وثنية» أكثر من استلهامها للمعتقدات «المستوردة» من الإسلام التقليدي (ص 212).

«قولوا للعالم مصر إسلامية»

كان القوميون المصريون في العشرينيات والثلاثينيات أصحاب رؤية تلفيقية دون شك، لكن هذا التلفيق كان من أجل محاولة الاتساق مع الذات. لقد نظروا إلى «مصر» باعتبارها قيمة مطلقة للهوية المصرية، وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن تستمد ذاتها من أي مؤثر «خارجي»، سواءً اللغة أو الدين، وبالتالي، فحتى مَن قَبِلَ منهم التصالح مع العربية والإسلام، فعل ذلك باعتبارهما قيمتين ثانويتين يستمدان قوتهما من القيمة المطلقة: مصر.

ربما كانت الإجابات التي طرحها أولئك القوميين تبدو ساذجة للبعض، لكن أسئلتهم كانت جادة ومخلصة: من هم المصريون؟ ما معنى أن تكون مصريًّا؟ لم يتحركوا في أفق نظري معرفي، ولكن كانوا يعيشون الحالة: لقد كانت مصر آنذاك «تُبْنى» بالمعنى الحرفي للكلمة، كانت أمام تحدٍّ بارز لبناء دولة حديثة على أُسُس قومية.

ثم قامت ثورة يوليو 1952، واتجهت الدولة المصرية لتعريف نفسها بأنها عربية وإسلامية. وهكذا سمح الضباط الصغار، قادة الثورة، لأنفسهم بفرض إجابات على أسئلة كانت مثار نزاع اجتماعي خلال سنوات العشرينيات الصاخبة والثلاثينيات الأقل صخبًا والأربعينيات العنيفة، ومنذاك لم تُطرح هذه الأسئلة على نطاق واسع بجدية، وإنما فقط انشغلت بها النخبة الفكرية.

احتاج الأمر إلى ثورة جديدة في 2011، وانقسام مجتمعي في 2013، كي ندرك جميعًا أن هذه الأسئلة ليست للترف وملذات الفكر.

أُيقِظ الانتماء العربي في عهد عبد الناصر، ربما لأهداف سياسية تتعلق بمجد النظام نفسه.

ومع ذلك، فلا يبدو أن «الدولجية»، المعنيين حصريًّا بتثبيت مؤسسات الدولة المصرية، مشغولون بهذه التساؤلات. ليس الأمر لأن فكرهم محدود أو أفقهم ضيق، بل لأن طبيعة المجال الذي يتحركون فيه لا تسمح بذلك. يؤسس «الدولجية» مفهوم الهوية المصرية بالسلب أو بالطرح، لا يفكرون في محددات الانتماء إلى الجماعة المصرية، لكنهم مشغولون بتعريف من هو خارج هذه الجماعة، خطاباتهم قائمة على التخوين والتشكيك واتهامات العمالة ورفض الآخر.

قَبِلَ «الدولجية» إجابات دولة يوليو عن أسئلة الهوية المصرية، فجمهورية مصر «عربية»، ومؤسسة على قيم الإسلام «الوسطي» الجميل.

قد يعجبك أيضًا: الشعراوي: الإسلام الوسطي مجرد أسطورة

بالنسبة للعروبة، فقد أُيقِظ الانتماء العربي في عهد عبد الناصر، ربما لأهداف سياسية تتعلق بمجد النظام نفسه، لكن الملاحَظ أنه مع تأكيد الهوية العربية في ذلك العهد، فإن مصر لم تنظر إلى نفسها متساويةً أو بمحاذاة العرب، بل كانت قائدة لهم راعية لمصالحهم، وأي تشكيك في هذه القيادة المصرية يُتَّهم مباشرةً بالخيانة والرجعية، مثل الخلاف مع عبد الكريم قاسم.

ونظرًا لأن الهوية العربية تستند إلى أسباب هشة، كان من الطبيعي النكوص عنها في أبرز خلاف سياسي بين أنور السادات والقادة العرب الآخرين، وفي هذه المرحلة أكد السادات بنفسه أن المصريين أصل العرب، وأن العرب من يجب أن ينتموا إلى مصر، لا العكس.

أما «الدولجية» حاليًّا فلا رأي محددًا لهم في مسألة العربية. دون شك، يسود في خطاباتهم تمايز وانفراد مصر، إلا أنهم لم يدركوا، أو لم يرغبوا في الإدراك، مثلما أدرك القوميون المصريون في العشرينيات والثلاثينيات، أنه لكي تُؤسَّس هوية مصرية فلا بد من الانسلاخ عن الهوية العربية.

وربما لأن هذا الانسلاخ قد يؤسس لخطاب ازدرائي للعرب، والنظام بحاجة إلى حلفائه العرب، فقد جرى التغافل عن هذه القضية، لكنها ستُستدعى مجددًا مع بروز أي خلافات مصرية-عربية، وتحديدًا مع دول الخليج.

اقرأ أيضًا: كيف تعني «الوطنية» كُره الآخر؟

«الدولجية» يؤمنون كذلك بقيم الإسلام «الوسطي»، وهو بالطبع متمايز من وجهة نظرهم عن الإسلام «غير الوسطي» الذي ترفعه حركات الإسلام السياسي لواءً. ويبدو أنه في خضم صراع دولة يوليو مع الإسلام السياسي على السُّلطة، وبسببه، فإنهما يتصارعان كذلك على من يحتكر مفهوم «الإسلام الحق»، الإسلام النموذجي.

لذلك فإن أبناء دولة يوليو لا يمكن أن يعتبروا مصر قيمة مطلقة ضمن الهوية المصرية. فكلٌّ من الإسلام واللغة العربية قيمتان مطلقتان في الهوية المصرية، ولا يستمدان قيمتهما من القيمة الأصل: «مصر».

بمعنًى آخر: لا ولن، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، يمكن التشكيك في أن مصر دولة إسلامية، ليس بمعنى تطبيقها للحدود، لكن بمعنى الانتماء والهوى. فإذا كانت الدولة غير إسلامية، أي فارغة من الدين، فهذا معناه إضفاء شرعية على حركات الإسلام السياسي لشغل هذا الفراغ.

إذا كان قوميو العشرينيات رأوا أن الإسلام يمكن تعريفه بأنه متلائم مع قيمة مطلقة هي مصر، وأنه إسلام مُمَصَّر، فهذا الكلام بالنسبة للوضع المصري الحالي يعد هرطقة.

بالطبع ما زال بعض «الدولجية» يطرحون أسئلة حول طبيعة الهوية المصرية، لكن ضمن خطوط حمراء معينة. إن أي نقاشات «صاخبة» عن الهوية والتراث قد تخلق «زعزعة لمؤسسات الدولة»، وهو عكس الغرض من تحالف «الدولجية»، ولذلك برهنت الدولة المصرية عدة مرات، بعد 2013، على أنها حامية حمى الدين والآداب العامة: قضية إسلام بحيري نموذجًا، أو قضية أحمد ناجي.

وفي هذا مفارقة، فـ«الدولجية» الذين يرون أنفسهم أكثر مصريةً من خصومهم السياسيين، هم أنفسهم أقل اتساقًا مع مصريتهم ممَّا كان عليه القوميون المصريون في العشرينيات والثلاثينيات، أي الآباء المؤسسون للقومية المصرية.

وحيث أن «الدولجية» يعرِّفون دولتهم بأنها عربية مسلمة، فهذا في حكم الآباء المؤسسين خيانة لمصر، التي هي في تعريفهم مصرية دون أي إضافات.