لسجين الرأي المصري علاء عبد الفتاح قصة طريفة كتبها عبر حسابه على «فيسبوك» عام 2013، عن خضوع الشعب للسلطة وانتفاضته ضد محرريه.

عبد الفتاح، الذي يعتبر أحد الوجوه البارزة في ثورة 25 يناير، استخدم القصة بحرفية؛ الفصل يمثل الأرض، والمدرس يمثل السلطة، والخيزرانة (العصا) تمثل القوة الفعلية للسلطة (ليست فقط الشرطة والجيش، بل الدولة بمؤسساتها وممتلكاتها)، والطلبة هم الشعب، والفلوس هي الضرائب، لكن لماذا ضرب بقصةٍ مرتبطة بالتعليم مثلًا لواقع سياسي؟

القصة تحيل كثيرًا لمفهوم «الحوكمة الذهنية» (Governmentality) عند الفيلسوف الفرنسي «ميشيل فوكو» (Michel Foucault)، الذي يقول إن السلطة تشكل ذوات الأفراد بحسب ما ترغب من خلال عملية اجتماعية ممنهجة، وبذلك تكون ذواتهم خاضعة لها.

بمعنى آخر؛ السلطة تتحكم في ذهنية أتباعها، ومن ذلك صاغ «فوكو» المصطلح «حوكمة ذهنية»، فعندما تريد السلطة من أتباعها أن يفكروا بأن 2 + 2 تساوي 5، فإنهم سيؤمنون بصحة تلك المعادلة الغبية من خلال أدوات السلطة العديدة في المجتمع، أدوات التنشئة الاجتماعية؛ مثل الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية والجامعات والمؤسسات الدينية، وغيرها من المؤسسات التي تؤثر في المجتمع.

تطور العلوم والفلسفة كان من أجل السيطرة على الإنسان، لا من أجله كما يتم الإيهام بذلك.

في القصة السابقة، الطلبة اقتنعوا بأن الخيزرانة، التي يستخدمها المدرس بشكل اعتباطي وظالم، جزء من حياتهم في الفصل، وأنهم يملكونها رغم أنها هي التي تملكهم. تلك الفكرة زرعها المدرس ذاته، أولًا بقوله إنها «فلوسهم»، وسيدفعها لـ«تطوير الفصل»، وثانيًا بممارسته الضرب بالخيزرانة بشكل يومي، ولذلك هم لا يستطيعوا تخيُّل إمكانية سير الحياة في الفصل دون تلك الأداة الظالمة: «عايز تكسر أملاكنا؟ وبعدين نضطر ندفع تاني ونشتري خيزرانة جديدة؟»، وهي قصة ساخرة لأنها تعبر كثيرًا عن الأوضاع في الوطن العربي.

لكن لماذا استخدم علاء الفصل الدراسي، الذي يرتبط بالعلم والتعليم، مثالًا؟

اقرأ أيضًا: تحكُّم الوالدين يجعل الأطفال أكثر ميلًا إلى جلد الذات والعجز عن التأقلم

كيف تتطور العلوم؟

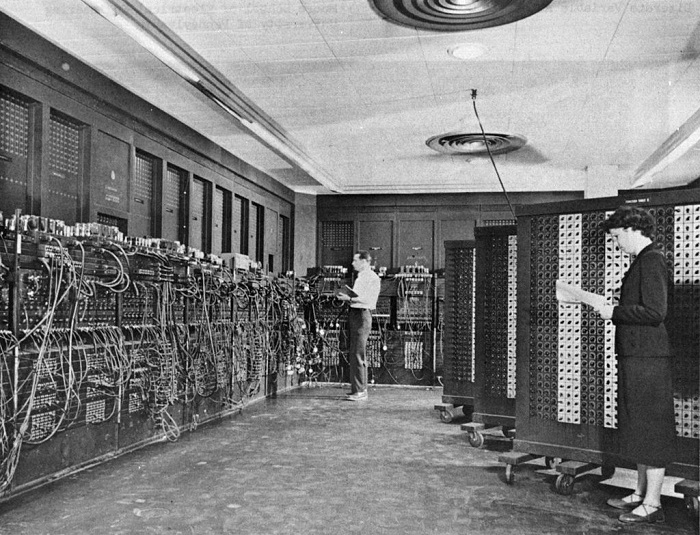

هناك حقيقة أراها تُطمَس دائمًا؛ وهي أن تطور العلوم والفلسفة كان من أجل السيطرة على الإنسان، لا من أجله كما يتم الإيهام بذلك. خذ عندك تمويل مشاريع الحواسيب التناظرية (Differential Analysers) واختراعها، هذا النوع من الأجهزة القديمة التي تحلل معادلات رياضية معقدة بالدقيقة، والتي لولاها لما وُجِدت الحواسيب بالصورة التي نستخدمها اليوم. هذه الأجهزة لم تُخترع من أجل الإنسان بل للاستخدام العسكري؛ من أجل تطوير نظام التحكم بالقصف، وحساب المسافة بين القذيفة/الطوربيد والهدف. الإنترنت أيضًا، عندما تم اختراعه كان يُستخدم لأسباب عسكرية بحتة، ولم يتم استخدامه مدنيًّا إلا في منتصف الثمانينات، وعلى نحو محدود جدًّا.

قد يعجبك أيضًا: الجحيم: طُرُق «دان براون» إلى الفلسفة في الرواية

في كتابه «الكلمات والأشياء»، يجادل «ميشيل فوكو» بأن اهتمام الفلسفة بالإنسان لم يظهر إلا في القرن التاسع عشر، والسبب أن الفلسفة كانت تولي اهتمامًا بمحيطه أكثر منه، هذه الفكرة تتوافق مع ما كان يقوله الفيلسوف الألماني «فرانز روزنفايغ» (Franz Rosenzweig) في كتابه المهم «نجمة الخلاص» (The Star of Redemption)، عن مثالية الفلسفة وابتعادها عن مناقشة أمور أساسية متعلقة في الإنسان؛ مثل بؤسه وتعاسته، وتركيزها على بيئته من خلال قضايا كالسلطة وعلاقة الحب التي يرتبط بها.

ذريعة «فوكو» بذلك أن الإنسان كان من قبيل «اللامفكَّر به»؛ أنه لم يكن له أهمية، ولم يكن موضوعًا مُستَحقًّا للدراسة، إلا أنه بعد تطور فكرة الحكم في القرن الثامن عشر، وحاجة الرأسمالية للتغلغل داخل المجتمع وفهمه من أجل السيطرة عليه، بدأ الاهتمام بالإنسان ومشاكله، وعبره تطورت العلوم الاجتماعية والبيولوجية، وبذلك ينفي «فوكو» الفكرة السائدة بأن تطور هذه العلوم جاء مع الثورة الصناعية، وتحديدًا كنتيجة لازدياد معدلات الانتحار.

العلم كان هدفه «ترويض» الإنسان وجعله ذاتًا خاضعة تخدم السلطة التي تتبعها، ومثال ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكننا ربط لماذا أصبح الإنسان من «المفكَّر به» بما تقوله المؤرخة الأمريكية «بريا ستيفا» (Priya Satia) في كتابها «جواسيس في الصحراء العربية»، وهو أن التطور الهائل للعلوم الاجتماعية، الذي حدث في القرن التاسع عشر، كان من أجل تغلُّب النخب الحاكمة في أوروبا على مشكلة الفوضويين، الذين قتلوا العديد من الأغنياء بقنابل كانوا يزرعونها في الحفلات والمناسبات الاجتماعية.

كان أغلب الفوضويين من الطبقة الفقيرة، ومن أجل فهم الأسباب التي تدفع الفقراء للإرهاب، ومن أجل السيطرة عليهم بطبيعة الحال، تم تطوير العلوم الاجتماعية، بحسب «ستيفا»، التي تراها مرتبطة بتطور أجهزة الاستخبارات في بداية القرن العشرين.

التعليم كوسيلة «ترويض»

إذًا فالعلم، كأي خطاب آخر يتأثر بالسلطة ويؤثر في أذهان الناس، كان هدفه «ترويض» الإنسان وجعله ذاتًا خاضعة تخدم السلطة التي تتبعها. وخير مثال على ذلك هو المنحى الذي تتجه له تقنية الحواسيب والهواتف المحمولة، والتطور في برامج التواصل الاجتماعي، وكيف أنها تعزز قيم المراقبة والتجسس على الآخر ونشر تفاصيل حياته، وكذلك قيم الاعتراف والبوح بأمور شخصية، وهي أمور حميمة بالنسبة للمرء كان يخجل من ممارستها علنًا فيما مضى، لكن التقنية، كإحدى ملموسات علم الحواسيب، غيرت هذه القيم، فصارت تساعد أجهزة الأمن في العالم على «تصنيف» (Profiling) الأفراد في المجتمع. وفي ذلك يصدق «فوكو» عندما قال إننا «عشنا كذبتنا الكبرى؛ الوهم بأن المعرفة بإمكانها أن توجد بمعزل عن السلطة».

ولكن العلم لا يمكن فرضه على الأفراد دون أدوات تنشئة اجتماعية؛ فالعلم، كـ«مصل» تحتاجه السلطة لحقن أتباعها به، لا يمكن استعماله دون أداة تُحقن بها أجسادهم، وبذلك نأتي لأبرز أداة تستخدمها السلطة لإخضاع المجتمع؛ وأعني هنا التعليم.

قد يكون أول من رأى أهمية هذه الأداة هو «أفلاطون» (Plato)، حين ركز في كتابه «الجمهورية» على أهمية التعليم في تشكيل المجتمع. ولم تكن هذه الأداة، منذ عصر الإغريق وحتى العصور الحديثة، منتشرة على نطاق مجتمعي واسع؛ لأن السلطة لم تكن تحتاج لتوزيع المعرفة على أكبر شريحة في المجتمع. صحيح أنها في المدن الكبيرة كانت تحتاج لأكبر شريحة من المتعلمين تعليمًا ابتدائيًّا (لغة، حساب... إلخ)، لكن ذلك لأن السوق، بكل ما يحمله اللفظ من معنى اقتصادي، كان يحتاج لهذا التعليم من أجل تيسير أموره، وهذا موضوع يحتاج مقالة أخرى لشرحه.

كان نشر المدارس التبشيرية في الدولة العثمانية «حربًا» تخوضها دول الاستعمار ضد الهيمنة التركية.

لكن سبب «شعبوية» التعليم، وفرضه على أكبر شريحة من الأفراد، هو هزيمة النظام الإقطاعي في الغرب وموته في القرن الثامن عشر، وانتصار البرجوازية كنخبة جديدة تحكم أوروبا. لقد حلل «فوكو» ملامح خطاب هذه النخبة، وكيف أنها كانت تستخدم العامة من الناس و«تحرر» عقولهم، ضد النخبة الإقطاعية السابقة، في سلسلة محاضرات شهيرة تُعرف بـ«المجتمع يجب أن يُحمى»، قدمها في جامعة كوليج دو فرانس.

وقد جاء هذا الانتصار بثمن باهظ دفعته هذه النخبة الجديدة؛ تحرير الإنسان من عقلية الإقطاع والعبودية، وبالتالي فقدت السلطات في أوروبا أبرز مفاتيح التحكم في ذلك الإنسان، وبدأت تحتاج لسجنه في عقلية جديدة، ومن هنا أتت أهمية مقولة «أفلاطون» السابقة.

لكن سبب التعليم في الشرق الأوسط كان مختلفًا قليلًا، على الأقل من الناحية الشكلية؛ فبحسب المؤرخ اللبناني عبد الرؤوف سنُّو وكتابه «النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية 1877-1881»، كان لبدايات التدخل الاستعماري الفرنسي والبريطاني في بلاد الشام في منتصف القرن التاسع عشر، وبناء المدارس التبشيرية وتأكيدها أهمية اللغة العربية، التي أُهملت لقرون بسبب الهيمنة العثمانية، كان لبدايات ذلك التدخل الفضل في انتشار التعليم في مناطق الدولة العثمانية؛ ذلك أن مدارس التبشير تلك كانت، عبر التركيز على أهمية اللغة العربية، أيضًا تشجع على أهمية الانتماء لتلك اللغة، وبالتالي الاستقلال عن هيمنة العقلية العثمانية التركية.

كانت النخبة البرجوازية الجديدة في أوروبا تستخدم ذات التقنيات في حرب أخرى مع نظام إقطاعي آخر، وكان أبرز تلك التقنيات مسألة شعبوية التعليم، رغم تركيز تلك الشعبوية على المسيحيين والأقليات لأهداف سياسية واضحة، ولكن هذا النظام الإقطاعي العثماني كان أذكى من الإقطاعية في أوروبا، لحسن حظ البعض، إذ بدأ يستخدم ذات التقنيات وذات الأسلحة ضد النخبة البرجوازية الأوروبية الجديدة، وتدخلها الاستعماري الفرنسي والبريطاني والروسي والألماني، وكان أبرز تلك الأسلحة شعبوية التعليم، ونشرها حتى في المناطق البعيدة جدًّا عن إسطنبول، والمتاخمة لحدود تلك الإمبراطورية المتهالكة.

لكن لماذا اهتم العثمانيون، وقبلهم البرجوازيون الأوروبيون، بفتح التعليم لأفراد المجتمع، هذا النهج الذي أصبح أساسيًّا في عالمنا المعاصر؟

التعليم كوسيلة لإعادة إنتاج المجتمع

قد تكون أفضل نظرية لشرح ذلك هي نظرية «إعادة الإنتاج» أو «إعادة الإنتاج الثقافي» (Cultural Reproduction) للمفكر الفرنسي «بيير بورديو» (Pierre Bourdieu)، التي نشرها في كتاب يحمل اسمها، والتي ترتبط بقوة بنصوصه المتعلقة بالنظام التعليمي بشكل خاص، والثقافي بشكل عام، وكيف أن التعليم يساهم في سوء توزيع العدالة الاجتماعية داخل المجتمع.

التعليم أداة للسيطرة على الطالب وإفراغه من الحرية العقلية؛ وذلك بتقييده بالعقلية المدرسية التي تحددها حكومة البلد.

ببساطة، تقول النظرية بأن السلطة عبر مؤسساتها تعيد إنتاج بنية المجتمع، من خلال عملية اجتماعية ممنهجة وبشكل مستمر. بمعنى آخر، فإن السلطة تشكل بنية المجتمع بشكل ثابت وباستمرار، ومع ذلك التشكيل يتم توزيع الظلم الاجتماعي بشكل منتظم. على سبيل المثال، الفقراء يصير أبناؤهم فقراء أيضًا، ويحصلون على وظائف مشابهة للوالدين.

قد يهمك أيضًا: كيف تؤثر منح الفقراء المالية في تقليل معدلات التدخين؟

وقد توصَّل «بورديو» لذلك في دراسته لمناطق «القبائل» في الجزائر، ومن ثمَّ الريف الفرنسي الجنوبي في منتصف القرن العشرين؛ إذ لاحظ أن السلطة تحرص على توزيع مكونات المجتمع بشكل ثابت عبر مؤسساتها، أي إعادة إنتاج المجتمع كما هو، مع توارد أجيال جديدة وضمور أجيال قديمة، وأبرز تلك المؤسسات هي المدرسة والجامعة.

ومن خلال المفهومين، «الحوكمة الذهنية» و«إعادة الإنتاج»، وإسقاطهما على الواقع، يمكننا رؤية أن التعليم عبارة عن أداة للسيطرة على الطالب وإفراغه من الحرية العقلية، وذلك بتقييده بالعقلية المدرسية التي تحددها حكومة البلد العربي، وخصوصًا إذا ما رأينا أن هذه العقلية في أوطاننا نابعة من العقلية العثمانية في التعليم، التي تعتمد على النقل لا النقد، وقد يجادل أحدهم بأن هذه العقلية نابعة من الجمود المؤسسي للدين الإسلامي منذ فترة الأئمة الأربعة، لكن هذا موضوع آخر.

بل إن حتى التصميم الهندسي للفصول الدراسية به ما يدعم هوس السلطة بالسيطرة؛ إذ نجد المعلم والسبورة في اتجاه الشمال، والطلبة في الجنوب، ومقاعدهم مصفوفة في نظام صارم. إن النظام ضروري للطفل، ولكن لماذا الهوس به طَوَال سنين حياته التعليمية، حتى ما قبل تخرجه في الجامعة؟

النظام أهم من العلم، لذلك تستخدم دول الوطن العربي تسمية «وزارة التربية والتعليم»؛ لأن النظام (التربية) أهم من العلم، والأخير تابع للأول، ولا يمكن وجوده دونه.

وبالعودة إلى قصة علاء عبد الفتاح، يمكننا الآن أن نفهم سبب استخدامه الفصل مثالًا لفكرته؛ لأن الفصل، كما المدرسة والتعليم، أداة للسيطرة على الإنسان منذ صغره، وطريقة لحوكمة ذهنه، وإعادة إنتاجه كشيء من المجتمع، وهو ما يذكرني كثيرًا بفيلم (The Matrix)، على الأقل قبل أن يستيقظ البطل «نيو» من سباته، ومن العالم القاسي/الآلي/الرأسمالي المخادع الذي كان يعيشه.