القارئ في سيرة النبي محمد يمكنه بسهولة أن يحصي محاولات قتله على يد أعدائه، سواء في معارك مفتوحة، أو بتدبير القتل، أو ما يسمى «الاغتيال».

الاغتيال يختلف عن «القتل العادي» في ساحة قتال أو مواجهة مباشرة في كونه يعتمد في المقام الأول على التدبير في سِرِّية، ومراقبة الهدف، ثم مباغتته من حيث لا يتوقع. وهو كجريمة يُعد أكثر «إثارة» من القتل، لأن القاتل غالبًا ما يحرص على إخفاء هويته إلا لو ارتبطت الجريمة بغرض استعراضي أو دعائي، بل ربما يحاول أن يجعل موت الضحية يبدو طبيعيًّا، أو يوصف بأنه «بغير شبهة جنائية».

كان الرسول محمد هدف هذا النوع من الاستهداف بغرض القتل. أكثر من محاولة، سواء بالسلاح أو بالسم أو بافتعال حادث «قضاء وقدر»، وهي حوادث شغلت صفحات أهم من أرَّخوا لتلك المرحلة من الصراع في بدايات ظهور الإسلام والنشأة الأولى لدولته.

الاغتيال في اللغة وعلوم الجريمة

لو بحثت عن «مصطلح الاغتيال» على غوغل ستجد أول تعريف له على ويكيبيديا يقول إنه «يُستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري أو قيادي، ويكون مرتكز عملية الاغتيال عادة أسباب عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية، تستهدف شخصًا معينًا يعتبره منظمو عملية الاغتيال عائقًا لهم في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم».

وفي لسان العرب، يخلط التعريف الحالي للاغتيال بين لفظين: الغيلة والفتك. أما الفتك فهو أن ينتهز الرجل من عدوه غرة (أي غفلة) فيقتله، ولكن بعد أن يعلمه بنيته قتله، وأما الغيلة فهي أن يقتل الرجل رجلًا من حيث لا يعلم، أي يفاجئه بإصابته دون إنذار. ويتساوى في الفتك والغيلة أن يكون المقتول «شخصية عامة» أو غير ذلك.

مصطلح الاغتيال المستخدم حاليًّا يخص الشخصيات العامة، بالذات السياسية أو القيادية، لكن بشرط أن يتم القتل بشكل مفاجئ في ظرف غير متوقع، كاغتيال الرئيس المصري أنور السادات في عرض عسكري، واغتيال عمر بن الخطاب في المسجد، أما لو تعرض الرجل للقتل في معركة أو أعدِمه أعداؤه بعد أسره فهو «قتل» وليس «اغتيالًا».

نقرأ في كتب العلوم الجنائية، مثل علم الإجرام والقانون الجنائي، أن لكل جريمة ركنان:

- مادي: أي الفعل الإجرامي

- معنوي: أي القصد/النية

الاغتيال جريمة يمثل فيها القتل الركن المادي، أما «قصد إزهاق روح شخصية بعينها لغرض نفعي أو انتقامي ذي بُعد سياسي أو فكري أو عقائدي» فيمثل الركن المعنوي، أي أنها تختلف عن مجرد القتل العادي. وهي من الجرائم التي يجتمع فيها «سبق الإصرار» و«الترصد».

من هذان المنطلقان، اللغوي والجنائي، نستطيع أن نستخرج حالات «محاولة الاغتيال» من مجمل محاولات القتل التي تعرض لها النبي محمد.

مؤامرة صفوان بن أمية بعد غزوة بدر

بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر كان القرشيون يلعقون جراحهم، إذ لم يكن من بيت إلا فيه قتيل أو أسير.

وكان ممن فقد بعض أهله في تلك المعركة صفوان بن أمية بن خلف، فقد قُتِلَ أبوه وأخوه علي. ووفقًا لرواية ابن كثير، كان صفوان جالسًا مع عمير بن وهب الجمحي، ألد أعداء المسلمين وأشد الناس عليهم وقتها، وكان عمير قد أُسِرَ له ابنٌ في بدر، وخلال حديثهما قال عمير لصفوان إنه لولا دَيْنٌ عليه، وعيال يخشى أن يضيعوا من بعده، لذهب إلى محمد وقتله.

عرض عليه صفوان أن يسد دينه ويكفل عياله إذا هو فعلها، فتوجه عمير بالفعل إلى المدينة وقد نوي أن يغتال محمدًا. وعندما وصل، دخل إلى المسجد متوشحًا سيفه، أي معلقًا إياه في كتفه بوضع الاستعداد، مُظهرًا أنه جاء للتفاوض حول فدية ابنه الأسير، فرآه عمر بن الخطاب، ووثب نحوه وقيد حركته.

كان الرسول حاضرًا، فأمر عمر أن يتركه، وسأل عمير بهدوء: «ما بال سيفك؟»، فقال: «قبَّحها الله من سيوف. وهل أغنت عنا؟»، فرد محمد: «بل جلستَ أنت وصفوان، فقلتما كذا وكذا»، وأخبره بما دار بينهما (حسب الرواية، الوحي أبلغه بهذا)، فأدرك عمير أنه أمام نبي حقًّا وأسلم.

سنلاحظ أن قصة «إبلاغ الوحي للنبي محاولات اغتياله» تتكرر، وكان محمد يُثبت نبوته عن طريق إخباره بعض خصومه ما ينقله إليه الوحي عنهم، كأداة أساسية للرد على تكذيبهم إياه.

مؤامرة جماعية لاغتيال الرسول

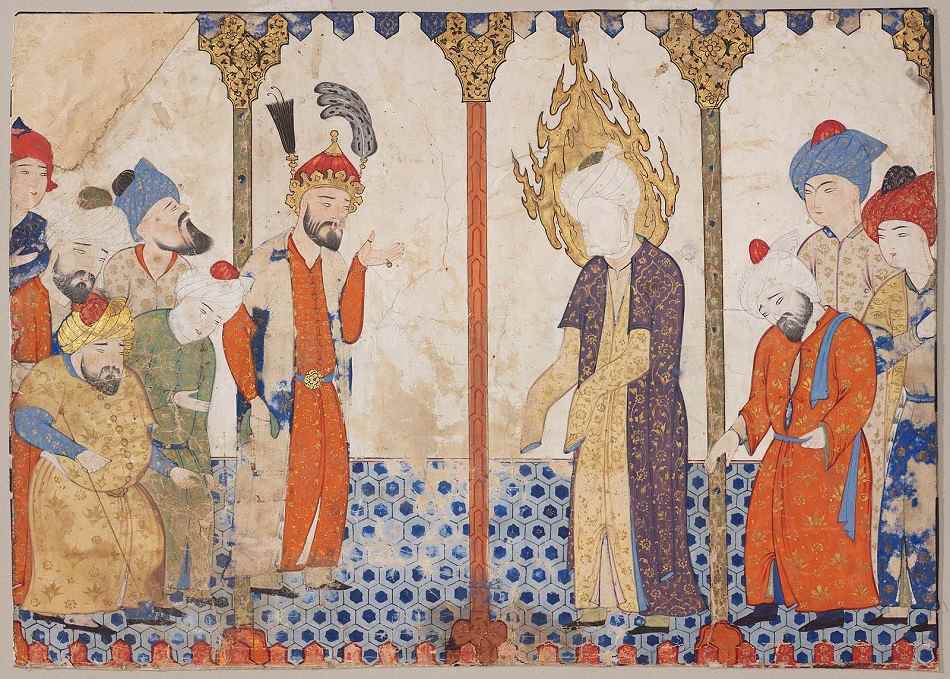

التآمر على اغتيال النبي كما يعرضه فيلم «الرسالة»

طلب أبو سفيان قتل محمد، فجاءه أعرابي وقال إنه أشجع الناس وإن معه خنجرًا «كخافية النسر» يطعن به عدوه، فأرسله لاغتيال الرسول، لكن النبي علِم مقصده.

في كتب التراث التي تناولت سيرة النبي محمد، مثل «البداية والنهاية» لابن كثير و«تاريخ الأمم والملوك» للطبري وغيرها، نقرأ عن واقعة شهيرة هي تآمر كبار قريش لتوجيه «ضربة رجل واحد» إلى الرسول.

القصة المعروفة عن اجتماع قادة الكفار في «دار الندوة» لمناقشة كيفية التعامل مع محمد بشكل حاسم ينهي لعبة الشد والجذب، واستقرارهم على إرسال مجموعة شباب مسلحين منتمين إلى مختلف البيوت والقبائل.

علم الرسول بخطة قريش، فجعل ابن عمه علي بن أبي طالب ينام في فراشه ويتغطى بغطائه حتى يبدو لهم أن محمدًا نائم في مكانه المعتاد، ثم تسلل مهاجرًا برفقة أبي بكر بن أبي قحافة، المعروف بأبي بكر الصديق.

الملاحَظ في الخطة المضادة لخطة الاغتيال ذكاءها الشديد رغم بساطتها، فالحرص على ترك بديل أمام المتربصين يعطي فرصة لـ«الهدف» الحقيقي للابتعاد مسافة كافية خلال الوقت الذي يضيعه هؤلاء في مراقبة بديله، واختيار شاب حديث السن (كان علي آنذاك شابًّا مرهقًا) للعب هذا الدور هو اختيار ذكي بدوره، فهم لن يجرؤوا على مهاجمة البيت لأن هذا فعل مستنكر في عرف العرب (في رواية أن بعضهم حاول تسلق السور لكنه سمع صرخة فتراجع، ولامَهُ أبو جهل على ذلك باعتباره عارًا).

كذلك، علي لن يُنتَقَم منه لمساعدته في خداعهم، لأنهم لو كان لديهم «الغطاء» لقتل محمد باعتباره الرجل الذي فرَّق العشيرة وفتن الأبناء، فإنهم لا يملكون نفس الغطاء بشاب حدث.

أبو سفيان بن حرب والأعرابي المأجور

يذكر ابن كثير أن أبو سفيان بعد غزوة بدر قال يومًا لرفاقه: «أَلَا يغتال أحد محمدًا، فإنه يمشي في الأسواق؟»، فجاءه أعرابي لا تذكر المصادر اسمه ولا نَسَبه، فقال له إنه أشجع الناس قلبًا وأعلمهم بالطريق، وإن معه خنجرًا «كخافية النسر» يطعن به عدوه، فأعطاه أبو سفيان بعيرًا ومالًا وأرسله لاغتيال الرسول.

سار الرجل خمسة أيام، ثم في السادس بلغ حدود المدينة، ووجد النبي في مسجد بني الأشهل، فلما دخل المسجد وقد خبأ خنجره تحت ثيابه، نظر إليه الرسول وقال لأصحابه: «إن هذا يريد غدرًا»، فقيدوا حركته وأخرجوا سلاحه، فصاح: «دمي دمي»، فاستجوبه الرسول ثم أطلق سراحه، فأسلم، وعاد إلى قبيلته.

مؤامرة بني النضير

لو كان النبي قد أخبر أصحابه بمؤامرة بني النضير لشكُّوا في أنه علم بما يدبرون.

في كتابه «تاريخ الأمم والملوك»، يروي الطبري قصة محاولة القتل هذه.

كان الرسول قد توجه إلى حصن بني النضير، وهي من قبائل اليهود في المدينة، ليطالبهم بالمشاركة في دفع دية قتيل قتله بعض المسلمين خطأً، وفقًا لاتفاقية التعايش بين المسلمين واليهود التي نصَّت على دفع الديات بالمشاركة.

جلس محمد تحت سور حصنهم ليستريح، وكان معه بعض أصحابه، ومنهم أبو بكر وعمر بن الخطاب. فتآمر بنو النضير أن يلقوا عليه حجرًا ثقيلًا ليقتلوه، وبالفعل جاؤوا بالحجر واستعدوا لإلقائه، لكن النبي قام فجأة وقال لأصحابه: «لا تبرحوا حتى أرجع» ثم توجه إلى داخل المدينة. ولما استبطأ أصحابه عودته سألوا عنه، فعلموا أنه في المدينة، فتبعوه.

هناك أعلن الرسول للجميع أن الوحي قد أخبره بما تآمر عليه بنو النضير، ثم أرسل إليهم رسالة يقول فيها: «اخرجوا من بلدي، فلا تساكنوني فيها بما هممتم به من غدر». وكان هذا سبب طرد بني النضير من المدينة.

نلاحظ هنا تكرار فكرة «الإخبار بالوحي»، وكذلك «إلهاء المترصد»، إذ ترك محمد أصحابه إلى حين إبلاغ باقي المسلمين بالاستعداد لمحاصرة بني النضير. فلو كان النبي قد أخبر أصحابه وقاموا كلهم فجأة لشك خصومه في أنه علم بما يدبرون، أما تركهم فترة إلى حين إعطاء الأمر بالتجهيز لحصارهم، فهو رد فعل ذكي واستغلال جيد لانشغال الخصم.

هذه القصة تضمنت قول بعض بني النضير بشكل صريح: «لقد أنبأه الوحي»، ما يشي بأن تلك المسألة صارت مشهورة ومعروفة.

الاغتيال بالشاة المسمومة

هذه الواقعة بالذات لها ما يميزها، ففضلًا عن أن القتل بالسم هو أكثر الطرق تعبيرًا عن «الغيلة»، إلى حد أن القوانين الحديثة ترى أن استخدام السم ظرف مغلظ للعقوبة لما ينطوي عليه من خيانة للثقة، فإن الركن المعنوي (نية القتل) هو محل نظر هنا، وسنرى لماذا.

للقصة أكثر من معالجة، ذكر الطبري أشهرها في «تاريخ الأمم والملوك». وبينما حكى ابن كثير أكثر من رواية في «البداية والنهاية»، فإن القصة الشائعة تقول إنه بعد انتصار المسلمين على قبائل اليهود المهاجرة إلى واحة خيبر، أو ما يُسمى «فتح خيبر»، جاءت امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث، وكانت أرملة أحد قادة اليهود المقتولين في المعركة، سلَّام بن مشكم»، إلى الرسول، وقدَّمت إليه شاة مشوية على سبيل الهدية، وكان معروفًا عن النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.

أخبر محمد اليهود بعلمه أن الشاة مسمومة، ثم تحداهم وأكل منها هو وأصحابه، فلم يصبهم ضرر.

رواية أخرى تقول إن زينب قدمت الشاة لزوجة النبي صفية بنت حُيَيّ بن أخطب، فدخل عليها الرسول ومعه أحد صحابته، بِشر بن البراء بن معرور، فوضعت لهما الشاة، فمضغ الرسول قطعة منها ثم لفظها، بينما ابتلع صاحبه ما مضغ، ثم قال محمد: «هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة»، أو «هذا العظم يخبرني أنه مسموم»، ونجا من محاولة القتل، بينما قتل السم بِشر بن البراء.

استدعى الرسول المرأة وسألها عن سبب ما أقدمت عليه، فقالت: «أردت أن أعرف إن كنت ملِكًا أم نبيًّا حقًّا، فإن كنت ملكًا أرحت الناس منك، وإن كنت نبيًّا، فستُخبَر بما فعلت، فلن يضرك». وهذا سبب قولي إن الركن المعنوي فيه التباس، إذ إن النية هنا مشوبة بدوافع نفسية غير مألوفة.

وفي كتاب ابن كثير تفاصيل أخرى، ففي رواية أن من وضعوا السم كانوا جماعة من يهود خيبر أرادوا اختبار صدق النبوة، فناظرهم النبي، ثم أخبرهم بمعرفته أن في الشاة سمًّا. وفي رواية أخرى أنه لم يكن مع صحابي واحد، بل مع جماعة من أصحابه، فنجا هو بإخباره، بينما مات من ابتلعوا لحم الشاة. وثَمَّة رواية منفردة تقول إنه أخبر اليهود بعلمه أن الشاة مسمومة، ثم تحداهم وأكل منها هو وأصحابه، فلم يصبهم ضرر. وفي بعض الروايات المذكورة أنه بعد معرفته بدس السم في الشاة احتجم (أي فصد دمه) هو ومن أكل معه، فنجوا.

تختلف الروايات حول مصير المرأة، فمن قائلٍ بأن الرسول تجاوز عنها، وهناك من قال إنه قتلها قصاصًا بصاحبه الذي قُتِلَ، ومن قالوا إنها أسلمت فنجت من القتل. ويرجح ابن كثير أن النبي تجاوز عنها حتى إذا مات صاحبه قتلها به.

تتفق أغلب الروايات على أن الرسول عانى من أثر هذا السم ثلاث سنوات، وهي الفترة الفاصلة بين الواقعة ووفاته، وأنه في احتضاره قال لأم بِشر بن البراء إنه أحس بأثر السم في جسده، وبهذا يرى أصحاب الرواية أنه «مات شهيدًا».

لو اعتمدنا صدق رواية موت الرسول بأثر سم هذا اليوم، فإننا سنكون أمام واقعة «موت تأثرًا بمحاولة اغتيال سابقة». غير ذلك نرى هنا تساؤلًا: هل تُعد هذه المحاولة من المحاولات المنسوب كشفها إلى «إخبار الوحي»، أم أن القول بـ«هذا اللحم يخبرني أنه مسموم» تعبير مجازي عن استنتاج أو ملاحظة السم بالطعم أو الرائحة؟

محاولة اغتيال في قلب المعركة

كان ذلك في أثناء غزوة حُنين بعد فتح مكة، حين تعرض جيش المسلمين لهجمة مباغتة من قبيلة هوازن، فوقعت حالات فوضى وفرار جماعي، وخلال تلك الفوضى كان أحد القرشيين (شيبة بن عثمان بن أبي طلحة) يراقب الرسول محمد، وكان قد فقد أباه وبعض أهله في معركة أُحُد، فقال، وفق روايته بعد ذلك: «أدركت ثأري من محمد». وتقدم نحوه مستغلًا انشغاله بجمع الصفوف، وقد نوى توجيه ضربة قاتلة إليه، فلما دنا منه أحس برعب هائل يجتاحه، فتراجع عنه، حسب رواية الطبري.

وفي رواية لابن كثير، وجد شيبة شظايا من النار تحول بينه وبين الرسول، فالتفت إليه محمد ومسح صدره ودعا له بالهداية، فصار أحب الناس إليه.

ثَمَّة رواية أن شيبة حين تقدم من هدفه التفت إليه الرسول وسأله: «ماذا ترى؟»، فقال: «أرى خيلًا بلقًا»، فرد النبي: «لا يراها إلا كافر»، ثم مسح صدره ودعا له، فأحبه شيبة وآمن به.

محاولة اغتيال «في شكل حادث»

وقعت هذه المحاولة في أثناء العودة من تبوك، وكانت غزوة «تأديبية» للقبائل الموالية للبيزنطيين، استهدفت عمق الأراضي الشامية التابعة لها، وسجل تفاصيلها ابن كثير، الذي يُعد أكثر المؤرخين غزارةً في رواياته عن السيرة.

خلال العودة تآمر عدد من الموصوفين في المصادر الإسلامية بـ«المنافقين» على أن يفتعلوا حادثًا قاتلًا بحق الرسول، فالطريق كانت تتوسطها عقبة، أي مُرتَفَع وعر، فأمر الرسول جيشه بأن يسلكوا الطريق الممهد ولا يرافقوه في صعود العقبة، وجعل معه صحابيين هما عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان.

فوجئ محمد وصحبه بنحو 12 رجلًا ملثمًا على جِمالهم يتبعونهم ويعترضون طريقهم، وبدت نيتهم أنهم أرادوا مزاحمة الرسول في المرتفع حتى تنفر به ناقته، فيهوي. صاح فيهم محمد وبدا عليه الغضب، واندفع حذيفة يضربهم بعصا، فتراجعوا.

وفي رواية أن الرسول أخبر حذيفة وعمار بأسماء هؤلاء القوم، وطلب منهما كتمان السر، فبقي حتى هذه اللحظة لغزًا محيرًا. ورفض اقتراحًا بقتلهم قائلًا: «أكره أن يُقال إن محمدًا يقتل أصحابه»، مما يشير إلى أن الملثمين كانوا من الصحابة.

هذه الواقعة بالذات تثير الفضول بسبب غموض مدبريها ومرتكبيها، وإن كان من الممكن أن تُستَبعَد بعض الفئات من المسلمين.

كذلك، يعكس رفض الرسول معاقبتهم أو فضحهم أمرين:

- حرصه على عدم إدخال الجيش في خلاف قد يُحدِث فيه انقسامًا، وهم بعيد عن قاعدتهم في المدينة وقريبون من قواعد العدو

- أن المتآمرين كانوا أصحاب أسماء بارزة يمكن أن يثير إعلانها اللغط، لكنهم لم يكونوا مؤثرين إلى حد اعتبارهم خطرًا يستحق التصدي له بصرامة

آخر المحاولات: اغتيال خلال المفاوضات

لما انفرد عامر بأربد لامَه على تقاعسه في قتل محمد، فقال أربد: «كلما أردت ضربه وجدتك قد دخلت بيني وبينه، أفأضربك بالسيف؟».

في نهايات العهد النبوي، جاءت وفود القبائل إلى المدينة تعلن إسلامها، من هذه القبائل بنو عامر، وكان على رأسهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، وكانا في حقيقة الأمر يعاديان الإسلام، فاتفقا على أن يتوجها إلى محمد ويفاوضاه، فيشغله عامر، ثم يستغل أربد الفرصة ويضربه بالسيف.

وبينما عامر يفاوض الرسول على أن يتقاسما مناطق النفوذ ويصبح عامر خليفة محمد، كان ينظر إلى صاحبه يستعجله أن يوجه ضربته، بينما كان أربد مترددًا. فلما وجد عامر أن أربد لن ينفذ ما اتفقا عليه، أنهى المفاوضات وأنذر الرسول أنه سيغِير عليه: «لأملأنَّها عليك خيلًا ورجالًا»، ثم خرجا من عنده، فدعا عليهما الرسول.

فلما انفرد عامر بأربد لامَه على تقاعسه في قتل محمد، فقال أربد: «كلما أردت ضربه وجدتك قد دخلت بيني وبينه، أفأضربك بالسيف؟». إذًا، فهناك «معجزة استثنائية» هنا كالمعجزة سالفة الذكر في غزوة حُنين.

تنتهي القصة بأن يصاب عامر بالطاعون في رقبته، فيمتطي فرسه ويركض به في الصحراء حتى يقع من عليه ميتًا، وتهوي صاعقة على أربد وهو يسير بجمله، فتحرقهما.

قلَّما ذكر التاريخ شخصية قيادية لم تتعرض لمحاولة اغتيال واحدة على الأقل. لذلك، فإن الحدث هنا ليس تعرُّض الرسول محمد لمحاولات اغتيال، وإنما تداخل قصص تلك المحاولات، بالذات فشلها، مع الخوارق المرتبطة بالقَصَص الديني. وبشكل عام، فإن القراءة «الدينية» لتواريخ فئة الرسل والأنبياء إنما تنطلق من التصديق بحدث خارق هو وجود تواصُل بين «الإله» و«البشر»، ما يجعل هذا المنطق الخارق في تفسير الأمور مقبولًا لها.