لعلنا نصور ثلاثينيات القرن المنصرم كلبنة الأساس التي سيُبنى عليها الاهتمام الشعبي العارم والانشغال بالقضية العربية، كونها حملت تباشير الترابط والتلاحم بين الشعبين والسلطتين، والتولع العروبي الذي ما برح يشتد التفافًا حول القضية، متزامنًا مع الثورة الفلسطينية ضد الاستعمار الصهيوني.

شباب كويتي في مواجهة تقسيم فلسطين

بعدما بعث شباب كويتي رسالة للمقيم البريطاني في الكويت سنة 1933 ينددون بالتنكيل البريطاني في فلسطين وأهلها، لحقهم الأمين الحسيني المفتي العام للقدس بعد سنتين آتيًا إلى الكويت، يقود وفدًا فلسطينيًا لشرح المطامع الاستعمارية المبتغاة، وخططها للشعب العربي في الكويت الذي استقبله بحفاوة. ثم في منتصف سنة 1936 بعد اندلاع الانتفاضة، أرسل الحاج أمين الحسيني لحاكم الكويت أحمد الجابر رسالة مفادها طلب الدعم المادي تأييدًا للإضراب في فلسطين، الذي بدأ من يافا ثم شمل كامل الحياة الفلسطينية.

كانت هذه بدايات التواصل بين السلطة الفلسطينية والخليج، ولكن المكتوب الذي أرسلته الهيئة العربية العليا بزعامة الحسيني تعرض للتجاهل من أحمد الجابر، الذي لم يبدِ رغبة في جمع تبرعات لدعم الإضراب الفلسطيني 1936، بحسب كتاب العلاقات الفلسطينية الكويتية لفلاح المديرس.

تذهب المؤرخة والمهتمة بالشأن الخليجي روزماري سعيد إلى أن سبب الرفض والإهمال كان المعاهدة البريطانية التي تحظر المراسلات الخارجية الكويتية. بيد أن الشعب نفسه قد تفاعل بحماس مع الأحداث في الحبيبة التي تُسلب، فجُمعت الأموال وأُرسلت من خلال صحيفة «الناس» في البصرة.

وبعد أشهر شكل بعض الشباب الكويتي لجانًا تناصر القضية منها «لجنة أكتوبر» التي تشكلت من سبعة أعضاء، من أبناء الخضير والغانم والبحر وحميدي والحميضي والقناعي، وهي عوائل اشتغلت في التجارة، وجمعوا المساعدات ونظموا تجمعات تضامنية، واستطاعوا لفت الانتباه للأحداث في فلسطين.

في 1937 وردًا على تقرير «بيل» لتقسيم فلسطين، شكل الشباب الكويتي لجنة أخرى باسم «شباب الكويت»، وقد كانت أكثر صراحة في رفضها لسياسات بريطانيا ومن خلفها ذيلها الصهيوني، إذ ناشدت اللجنة الحاكم باتخاذ موقف من مقترح التقسيم، وأرسلت برقيات لمجلس العموم البريطاني وعصبة الأمم والمقيم السياسي البريطاني في الكويت، ودعت زعماء الحركة كالأمين الحسيني ومحمد علوبة باشا وفخري البارودي لزيارة الكويت.

وفعل المثل «نادي كتلة الشباب الوطني» الذي تأسس 1938، إذ استقبل وفدًا فلسطينيًا يترأسه فخري البارودي لجمع المساعدات وتأكيد التضامن والتأييد للثورة الفلسطينية في وجه الاستعمار، ونظمت الكتلة اجتماعًا للاحتفاء بالوفد، لكن منعته السلطة واعتقلت عددًا من منظميه، وأولهم مؤسس «كتلة الشباب الوطني» محمد البراك.

البعثات الفلسطينية والإقبال على الكويت بُعيد النكبة

بعد اكتشاف النفط في الكويت بدأت التطلعات الحكومية لبناء مجتمع متطور ينعم بالثقافة والمعرفة، ففي العقود الأولى من القرن العشرين اتسمت الكويت بالانعزال عن مواكبة مجالات التطور، التي سلكتها دول مثل العراق ومصر وفلسطين، فطلب الحاكم الشيخ أحمد الجابر في عام 1936 من الحاج أمين الحسيني إرسال بعثة فلسطينية لتشييد العملية التعليمية الحديثة في الكويت، بعد تشكيل مجلس المعارف من قبل الأهالي، وكانت للنخب الكويتية كذلك رغبة في وجود حس فلسطيني في الكويت يحافظ على عروبة البلد من جهة، وبناء النظام الحديث بعيدًا عن الأيدي البريطانية المتحكمة من جهة أخرى.

بعث الأمين الحسيني نخبة من المثقفين والمدرسين الفلسطينيين إلى الكويت، وهم أربعة مدرسين: أحمد شهاب الدين وجابر حديد وخميس نجم ومحمد المغربي. ورغم محاولة البريطانيين إيقاف هذا التواصل بين السلطتين حتى لا يتعاظم العداء لبريطانيا من قبل الكويتيين، ولتبقى فلسطين معزولة عن منبعها العربي، وافقت حكومة بريطانيا على قدوم البعثة بعد ضغط مجلس المعارف الذي شكله أهالي الكويت، لكنها رفضت طلب الفلسطيني ذو الكفل عبد اللطيف بمزاولة التدريس بسبب نشاطه السياسي المقاوم للصهيونية في فلسطين، فجاء مكانه المعلم جابر حديد.

سعد الشعب والحكومة الكويتية بهذا الوجود العربي الفلسطيني الذي أسهم في نهضة البلد، وحمل معه ريح المقاومة والجهاد، فنظمت أشعار الترحيب، ومن أجملها في نظري والتي ما انفكت تبكيني حتى يومنا، ما قاله المرحوم فهد العسكر مستقبلًا بعثة الأحباب بقصيدة «حي الأساتذة الكرام تحيةً»:

بالله يا رسل الثقافة خبرونا ... كيف حال الأخت يا إخواني

أعني فلسطينًا وكيف أمينها ... وجنوده وبقية السكانِ

بعد الكفاح وبعدما بث اليهود ... شرورهم فيها بكل مكانِ

أحيا المعلمون الفلسطينيون المنهج الكويتي بالعلوم، من جغرافيا وتاريخ وأحياء ولغة إنجليزية وغيرها من المواد التعليمية. وبالإشارة إلى التقدم العلمي لا ننسى دور الفن والثقافة، فجاءت المسرحية الثقافية المدرسية الأولى «إسلام عمر» أو «عمر بن الخطاب في الجاهلية والإسلام» كأول تجسيد للمسرح الحقيقي في الكويت سنة 1939، والتي يتضح أنها ابتغت شحن همم الشباب العربي المسلم، وأخرجها المعلم محمد محمود نجم، الذي كان من مدرسي البعثة الفلسطينية وانضم إليها في 1938، ومثل كذلك دور البطولة بشخصية عمر بن الخطاب، فيما أدى المعلم محمد المغربي دور حمزة بن عبد المطلب، وتُركت بقية الأدوار لمشاركة الطلبة.

وبناء على هذا التعاون بين الشعبين والعلاقة الطيبة، طلب مجلس التعليم في الكويت قدوم معلمات لإنشاء أول مدرسة فتيات حديثة في نفس عام بعثة الفريق الفلسطيني الأول، واستمرت هذه البعثات الفلسطينية في التوالي على الكويت حتى عام 1942.

يهمني هنا توضيح أنه بعدما غرست الصهيونية مخالبها في كل جزء استطاعت افتراسه من فلسطين عام 1948، وما مارسته من تطهير وإبادة ومجازر بحق الفلسطينيين، كان هذا التنكيل الشامل لشعب عربي كامل قد جعل النزوح والتهجير الفلسطيني يطول جميع الطبقات الفلسطينية، الريفي والفلاح وقاطني المدينة على حد السواء. لذلك قررت الجماعات والعوائل التي لجأت لدول الطوق بتنوع أسبابهم ودوافعهم، اقتصادية واجتماعية وغيرها، الهجرة إلى الخليج والكويت خاصة، وتجمعت من كل المدن والقرى الفلسطينية بمختلف المرجعيات الدينية.

كان للوجود الفلسطيني بصمة واضحة في البنية التحتية الاقتصادية الحديثة، ففي عام 1965 شكل الفلسطينيون 48% من عاملي القطاع العام في الكويت.

هنا نشأ مجتمع فلسطيني حقيقي، تجانس وتعاضد بشكل كبير، وكانت له عاداته الخاصة من إنشاء صناديق إعالة عائلية إلى جمعيات للتنمية كـ«الجمعية العمومية لقرية قانونيا في الكويت». ومهما شعر بالوحشة، كان الرابط العائلي الفعلي والموسع وشبكة العلاقات بين المعارف الفلسطينية سبيل للنجاة والتوظيف والهجرة. واعتمد عدد ليس بهين من النخبة المتعلمة المهجرة بعد النكبة على الروابط الشخصية في هجرتها أو تأمينها وظيفة مؤقتة في الخليج.

ولعل السائد من أوائل الوافدين أن يأتي فرد أو أفراد قلة من العائلة، ومن ثم بعد عقد أو اثنين نرى العائلة الموسعة أصبحت تثبت حضورها في الكويت. وكانت هذه البلاد خيارًا مناسبًا، ولعله الأمثل خليجيًا لهجرة الفلسطيني، كونها في مقتبل نهضتها وتطورها وتحتاج من يملك الخبرة الوظيفية، وهذا ما تمتعت به النخبة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال كان خالد الحسن أحد مؤسسي منظمة فتح، والمعلم خيري الدين أبو جبين وهاني القدومي الذي عُين رئيسًا لدائرة الهجرة وأمين سر لنائب أمير الكويت في عام 1949، وغيرهم كثيرون من النخبة التقليدية الذين اعتمدوا المسلك نفسه في هجرتهم.

كان للوجود الفلسطيني بصمة واضحة في البنية التحتية الاقتصادية الحديثة، ففي عام 1965 شكل الفلسطينيون 48% من عاملي القطاع العام في الكويت، وفي القطاع الخاص كانت النسبة متقاربة ووصلت إلى 41% من مجموع الموظفين..

يصنف د. شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية الراحل هجرة الدفعة الثانية التي أتت الكويت في مطلع الخمسينيات، وأغلبها من سكان الريف من فلاحين وزراعيين وفقراء المدن الفلسطينية، بأنها هجرة اتسمت بالصعوبة والشقاء الشديد، إذ كان يأتي الرجل (الشاب غالبًا) عن طريق البر بخط تهريب مليء بالعقبات، معتمدًا على قوة جسده وتحمل مشقة السفر. وسبب ذلك عدم حمل المهاجر الفلسطيني لأوراق ثبوتية يقدمها لمسؤولي إصدار تأشيرات السفر في القدس، وصعوبة استصدار الموافقة من بريطانيا، الدولة التي كانت مسؤولة عن الهجرة إلى الكويت قبل الاستقلال، كي يصل المُقبل بشكل قانوني.

وبعد النكبة وتكدس الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما إن منعهم الكيان الغاصب من العودة لمناطقهم في الداخل ورأى اللاجئون ضرورة تأمين معيشتهم بعد هذا المأزق، حتى سلك قاطنو نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم نهج الهجرة إلى الخليج عن طريق خط التهريب المعروف الذي يقدر سالكوه بآلاف الفلسطينيين، فيلجأ الفلاح إلى شمال سوريا، ويتوجه منها إلى قرية تل كوجك قرب الحدود السورية العراقية، ويقدَّم له العون ليعبر الحدود، وبعد وصوله لأي تجمع بدوي عراقي يستقبله في الشمال، يصل بعدها إلى الموصل، ومن هناك إلى بغداد ثم البصرة في القطار، ويعبر من البصرة عبر الصحراء إلى الكويت.

لا تخلو هذه الخطة من الخطورة، إذ يكون أحيانًا دليله في الطريق كاذبًا، أو يوهمه بأن الأضواء التي يراها ليلًا هي المبتغى (الكويت)، فيلقى حتفه من شدة حرارة الطقس والتعب، أو يُقبض عليه بإحدى محطات الدول الثلاث في مسلكه.

بعد تحسن الأوضاع الأردنية العراقية في منتصف الخمسينيات، وبعد الاتحاد العربي الهاشمي بين الأردن والعراق، أصبحت الهجرة أسهل، فكان المهاجر يسافر مباشرة إلى بغداد ثم البصرة. ورغم ذلك، يبقى توظيف الفلاح الفلسطيني في الكويت مقارنة بالمتعلم الفلسطيني أصعب، كونه صغير السن وأغلب ما اشتغل عليه ينحصر في إطار الزراعة. لكن التعاطف مع هذه الفئة كان شديدًا من نخبة الفلسطينيين في الكويت، ومن الإداريين الكويتيين أنفسهم، إذ أهلوهم بالتدريب المهني واستفادوا من قدرتهم على التعلم في ورش البناء وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى الأيدي العاملة، وفي غضون أشهر كان العامل الفلسطيني المبتدئ يرتقي إلى درجة أعلى في هرمية مجاله.

حضور فلسطين بعد الاستقلال الكويتي والحروب العربية

كان للشارع الكويتي رأي واضح بخصوص القضية منذ النكبة، ومنذ الاحتكاك المكثف بالمجتمع الفلسطيني في الكويت، إذ نقل الكثير تجاربهم المريرة التي عاشوها لأصدقائهم الكويتيين. لم يكن من العادة أخذ موقف محايد أو بالأصح متخاذل تجاه الحق الفلسطيني، لذلك كانت الحركات والنوادي والجمعيات الوطنية بمختلف توجهاتها قد اعتنت بحضور فلسطين على رأس قائمة القضايا العربية منذ الخمسينيات. فعلى سبيل المثال استقطب النادي الثقافي القومي عددًا من الساسة والأدباء والمفكرين الفلسطينيين، منهم غسان كنفاني وناجي علوش وفكري أبو عيشة وعدنان الشهابي.

شكل النادي لجنة «كل مواطن خفير»، والتي اهتمت بتقصي البضائع المستوردة والتأكد من عدم تداول بضاعة صهيونية وفضح أي عميل صهيوني. وتوسعت اللجنة راغبةً في إيجاد لجان مماثلة في الخليج للتعاون والتصدي لهذا الجسم الشاذ الدخيل، ووفر النادي للفلسطينيين مساحة خاصة كي يعبّروا عن روح المناهضة والمقاومة الفلسطينية، من خلال لجنة النادي الثقافية وغيرها من المجلات مثل «مجلة الإيمان» و«مجلة صوت الطليعة» و«صدى الإيمان»، التي اعتنت بتوعية الشارع الكويتي.

بعد النكسة والحرب الأهلية في الأردن، تدفق آلاف الفلسطينيين إلى الكويت، ووصل العدد عام 1965 إلى قرابة 78 ألف نسمة، وأصبح في 1970 يقدر بما يصل إلى 148 ألف نسمة.

بعد الاستقلال الكويتي عام 1961، تجلى الاعتناء بالقضية على الصعيدين الشعبي والرسمي. وفي عام 1964 الذي اختير فيه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس، افتُتح كذلك مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت، واستُقطعت نسبة 5% من رواتب الفلسطينيين في الكويت كضريبة تحررية لصالح الصندوق القومي الفلسطيني.

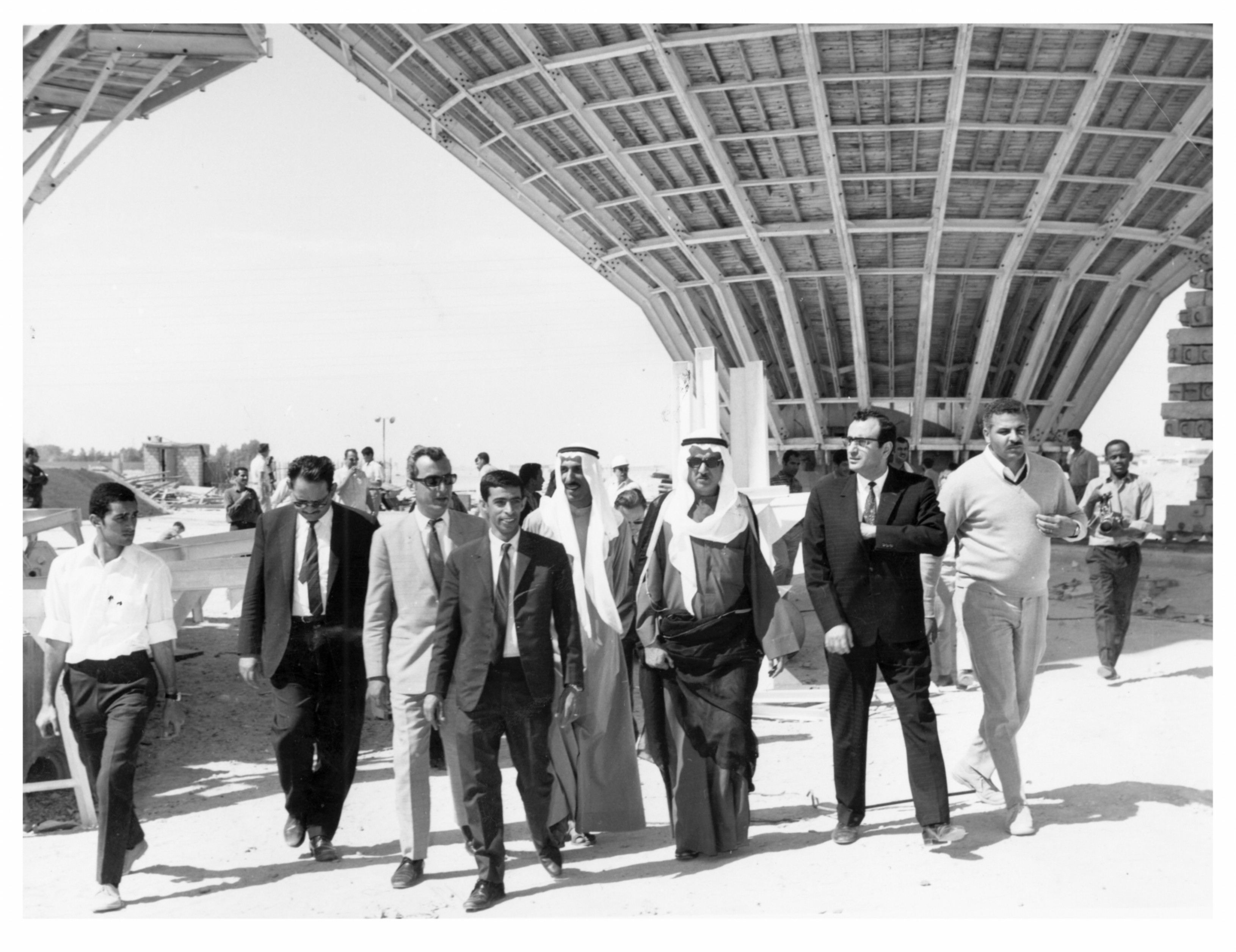

وبعد الاستقلال باشرت الحكومة الكويتية الدعم المالي التقليدي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويقدر الدعم المالي بين عامي 1961-1989 بنحو 892 مليون دولار. وفي منتصف الستينيات، أجازت الحكومة فتح مخيمات للتدريب العسكري والفنون الحربية، وشملت التثقيف السياسي للفلسطينيين، وكان يرفرف فوق ساحة المعسكر التدريبي العلمان الكويتي والفلسطيني. وتخرج في هذه المخيمات 500 فلسطيني حتى عام 1980..

عندما أعلنت مصر خوضها حرب 1967 مع الكيان الغاصب، قرر الاتحاد العام لعمال الكويت، وهو من أكبر مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وضع الإمكانات المادية للعمال تحت تصرف مصر، وأعلنوا مع اتحاد عمال البترول أن النفط الكويتي لن يُستخدم ضد الدول العربية. وبعد إعلان الحرب توقف الشحن البترولي لكل من بريطانيا وأمريكا لدعمهما المعهود للكيان الصهيوني.

وبعدما شهد الغضب والسخط الشعبي على الدعم الغربي للكيان الصهيوني وإرسال السلطة «لواء اليرموك» إلى الحرب، قال جيفري آرثر السفير البريطاني لدى الكويت آنذاك، مدركًا الاكتراث والحضور النفسي والوجداني للشعب الكويتي قبل الجسدي بالهموم العربية: «إننا نخسر شيئًا هنا في كل أزمة تقع في فلسطين، وفي هذه المرة خسرنا الكثير ... لم يسبق أن شعرت بمثل هذه العزلة، حتى في القاهرة».

بعد النكسة والحرب الأهلية في الأردن، تدفق آلاف الفلسطينيين إلى الكويت، إذ كان العدد في 1965 قرابة 78 ألف نسمة، وأصبح بعدها في 1970 ما يقرب من 148 ألف نسمة. وبعد ارتفاع الحضور الفلسطيني فُتحت بوابات المدارس الحكومية للمتعلمين الفلسطينيين، بعدما كانت لهم مدارس خاصة معروفة في الكويت تديرها منظمة التحرير الفلسطينية منذ 1963.

شُكلت لجان التبرعات والوقوف بجانب المقاومة الفلسطينية عندما أعلن النظام الأردني القضاء عليها سنة 1970، وتكرر الموقف المناصر للمقاومة عندما حاولت السلطة اللبنانية القضاء على المقاومة الفلسطينية في عام 1973. وعادت التحركات والبيانات العمالية الكويتية لوقفتها ومطالبها بوقف التصدير النفطي للدول المساندة للكيان بحربها ضد مصر وتدمير منشآتها إن تطلب الأمر، ودعا اتحاد عمال البترول الدول العربية لتأميم الممتلكات النفطية الأمريكية، وطالب الاتحاد رئيس مجلس الأمة بمقاطعة البضائع الأمريكية. وفي اجتماع عام للنقابات العمالية نظمه الاتحاد العام لعمال الكويت، أُيدت مطالبات اتحاد عمال البترول.

سياسة التهميش والتضييق

رغم ما تطرقنا له من تميز في العلاقة الكويتية الفلسطينية واتسامها بعمق عروبي واضح النهج والشعور، لم يُترك مجال للزعم بأن الجالية الفلسطينية لم تكن ذات مكانة خاصة تختلف عن باقي الجاليات أخذًا بمكانة ممثليها في الكويت.

لكن لا نستطيع التغاضي عن أثر الحروب العربية وإشكاليات إقصاء المقاومة الفلسطينية في كل من الأردن ثم لبنان، خاصة أن حرب أكتوبر لم تكن حاسمة، فلم تحل الصراع العربي الصهيوني. بدأت الهواجس الشعبية والحكومية الكويتية على حد السواء تتولد، خوفًا من تسوية الصراع وفرض نهائي لوجود جالية من أكبر الجاليات في الكويت وأصعبها ظروفًا.

اتضح جليًا أن أحلام التحرر تستحيل مع التخاذل وتقاسم فتات الانتصار والتهاون العربي. وتعرضت الكويت لهجمات إرهابية في الثمانينيات بسبب دعمها للعراق في الحرب العراقية الإيرانية، وهو ما فاقم خوف الحكومة من ممارسة أي عنف يزعزع أمنها، فشددت الإجراءات الأمنية، وفي العقد نفسه وجب على الفلسطيني تحمل التكاليف الدراسية لأبنائه، وأصبح مع باقي غير الكويتيين يتقاسمون 10% من مقاعد جامعة الكويت، وهي الجامعة الوحيدة آنذاك.

ونظرًا لأهمية التعليم الكبيرة التي تحفظ استقرار الأسرة الفلسطينية وعيشتها، هدد هذا النوع من القرارات وأقلق شريحة كبيرة من الجالية الفلسطينية التي انتمت للطبقة الوسطى والدنيا. كما أنه كان حجر عثرة يمنع هجرة العوائل الفلسطينية أو جلب العائل أسرته إلى الكويت. ومع كثرة الخريجين الكويتيين، عانت الحكومة ضغط الحاجة لتوفير وظائف، بينما يرى الشباب الكويتي الكثرة الفلسطينية منافسًا له، خاصة مع التمركز الفلسطيني في وزارة الكهرباء ووزارة الأشغال والسلك التعليمي، فأتت الحكومة بسياسة «التكويت» إلى القطاع العام.

ومع فرض القيود على الإقامات وتصاريح العمل والتعليم وتفعيل نظام الكفالة، اتسمت العلاقة بالفتور، مع خوف فلسطيني من أي قرار تأزيمي قادم لا يعتني بخصوصية الجالية الأكبر التي تعاني حالة اللادولة، فأصبح واضحًا أن التعاطي مع المهاجر الفلسطيني في الثمانينيات لن يختلف عن أي جالية أخرى.

الغزو العراقي والتورط الفلسطيني

كما بُحث سابقًا في مواقف الفلسطينيين في الكويت، انقسمت الجالية لثلاث مواقف شديدة التفاوت: فلسطينيون مؤيدون لصدام ومنهم منتسبو جبهة التحرير العربية التابعة للنهج البعثي العراقي، إذ أرسل العراق 200 ممن ترعاهم بغداد من الجبهة العربية إلى الكويت كي يضبطوا الشارع مع بعض عناصر منظمة التحرير ممن تعاطفوا مع الكويت، وعناصر من جبهة التحرير الفلسطينية، وجماعة أبو نضال وجبهة النضال الشعبي. جميعهم وزعوا عناصرهم إبان الغزو على مختلف نقاط التفتيش في الكويت، مما زاد احتدام المواجهة واستفزاز الشعب الكويتي، ونفذ هؤلاء شتى الأعمال الوحشية التي اضطلع بها الجيش العراقي.

بعد تحرير الكويت لم يُسمح للفلسطينيين الذين غادروا إبان الغزو العودة، ما عدا استثناءات قليلة.

الموقف الثاني ضم الفلسطينيين المعارضين للاحتلال من الذين استنكروا الوجود العراقي ومن صرحوا علانية بعدم اعترافهم بشرعية السلطة العراقية، فهناك من انخرط في العمل مع المقاومة الكويتية والمساعدة في حفظ الأوراق المهمة على الصعيد العلمي أو المساعدات الطبية، وقرابة 200 ألف منهم غادر الكويت.

اتخاذ هذا الموقف الأخلاقي الذي ازداد مناصروه بعد أن شهدوا فظاعة النظام العراقي وتنكيله كان مكلفًا، لا سيما أن مبادرة صدام في 12 أغسطس التي ربطت باعتباطية شديدة انسحاب العراق بانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي العربية المحتلة، قد استغلت العاطفة الفلسطينية ومقاومتها أيما استغلال، وورطت الشعب الفلسطيني سواء في الكويت أو فلسطين المحتلة. ونظرًا للتعاطف الشديد مع العراق، لم يكترث الشارع الفلسطيني لاحتمالية انقطاع الدعم المالي عن الانتفاضة، وناقشت هذه المسألة ربى الحصري، وجرى تصوير الرئيس القومي العظيم كما لو كان خليفة عبد الناصر الذي سيعيد للقضية مركزيتها.

الموقف الأخير كان التزام الحياد، والذي تعرض أغلب معتنقيه للابتزاز اليومي من احتلال يعي انقسام الموقف الفلسطيني على نفسه وانشغالهم بتأمين عيشتهم بأي شكل يكن. فبعد إعلان المقاومة الكويتية مقاطعة أجهزة الدولة كرد على عدم الشرعية العراقية، أعلنت السلطة العراقية في الكويت أن على الجميع العودة لمزاولة أعمالهم في أول سبتمبر، مع اعتبار من لا يستأنف عمله مفصولًا ومصادرة ممتلكاته. حينها أُجبر الفلسطينيون الذين لا يقل عددهم عن 3 آلاف على استئناف أعمالهم، مثلما اضطروا لمسايرة الضغط والوجود الإجباري العراقي، كعودة أبنائهم للمدارس. وهذه الأحداث جميعها أثارت خصومة واضحة في علاقتهم بالكويتيين، واتسعت هوة النفور بين الشعبين حتى لم تنصلح بعد التحرير.

جالية كبش الفداء جريرةً بموقف منظمتها

بقي من الفلسطينيين في الكويت إبان الاحتلال قرابة 150 ألفًا، مع وجود 30 ألفًا خارج الكويت يقضون عطلاتهم الصيفية وبقائهم في الخارج بعد الاحتلال تاركين خلفهم ممتلكاتهم، و200 ألف هربوا من وجود الاحتلال. وبعد تحرير الكويت لم يُسمح للفلسطينيين الذين غادروا إبان الغزو العودة، ما عدا استثناءات قليلة.

بُعيد التحرير لازم الشعب الكويتي شعور عارم بالغدر والكره تجاه أي وافد فلسطيني، وشمل هذا جميع الفلسطينيين من جماعة أبو نضال التي غادرت الكويت مع الجيش العراقي، إلى من حاول النجاة ليحافظ على ما بقي من أمن مع الواقع العراقي السوداوي، كتغيير لوحة رقم السيارة جبرًا أو استئناف العمل، وعُممت خيانتهم وتعاونهم مع الاحتلال. صار الجو العام مشحونًا برغبة الانتقام من الخونة المخادعين، وبعدها طالت أيدي بعض الشبان خارج صفوف المقاومة ما خلفه الاحتلال من سجلات حملت أسماء الموظفين والأسر التي سجلت أبناءها في المدارس، وغيرهم من الموظفين الفلسطينيين.

استطاع هؤلاء كجماعات الحصول على أسلحة بعد التحرير، وتولوا إصدار الاحكام، ومع هكذا زعزعة أمنية وتكاسل حكومي لضبط الحياة بعد التحرير واعتقالات سببها الهوية لا الفعل، بلغت نسبة الاعتقالات بعد التحرير حتى يوليو من نفس العام 6 آلاف، ومثلت الجالية الفلسطينية نسبة كبيرة منهم.

شملت الاعتقالات والسجون الضرب والتعذيب وسوء العناية لكل المشتبه بهم، وعند الإطلاع على الأسماء التي وثقتها «مراقبة الشرق الأوسط» في السجون بعد التحرير نرى أكثرهم من الفلسطينيين من مختلف الأعمار والظروف.

ورغم بذل «الجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب» مجهودات كبيرة للملمة ما بقي من حقوق الإنسان، ومناقشات الفلسطينيين مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله القلقة على أوضاع السجون، وتشكيل لجنة تعتني بشؤون الفلسطينيين في الكويت، بلغ العداء تجاه الفلسطينيين الذين لم يغادروا ذروته، وبقي على حاله منذ تصويت منظمة التحرير ضد قرار القمة العربية الذي أدان العراق في 10 أغسطس 1990، فما بقي منهم بعد عام 1992 إلا 40 ألفًا، أما حملة الجواز الأردني فتمكنوا من البقاء بإخراج إقامات حصلوا عليها من كفلائهم الكويتيين، وبقي حملة الوثائق المصرية من غزة الذين منهم من لم يُسمح له بالمغادرة وقد خسر مسبقًا وظيفته في القطاع الحكومي، فاستُغل من القطاع الخاص للتدريس بأجر زهيد. وكما هو واضح، لولا الغزو واستغلال ضعف وسوء موقف المنظمة وتعميم الموقف المتخاذل والمتعاون مع الاحتلال، لما عاودنا إقصاء وتهميش الفلسطيني لنكرر المأساة الفلسطينية.