يُحكى أنه في العام 1935، كان الكاتب والطيار الفرنسي الشهير «أنطوان دي سانت إكزوبيري» في رحلة جوية عبر موريتانيا لنقل البريد الاستعماري الفرنسي بين السنغال والمغرب، وبينما يؤدي مهمته وقع خلل فني في طائرته اضطره إلى النزول في صحراء الشمال الموريتاني الشاسعة، حيث سُبُل النجاة ضئيلة.

ثم فجأة، وبعد الهبوط، صادف إكزوبيري راكبًا بدويًّا كان قادمًا على جمله نحو نهر السنغال لبيع بضاعته المكونة من الملح، وبعد حديث التعارف والأنس الأوليّ، سأل إكزوبيري الراكب: «ما مقدار ما تقضيه من الزمن ذهابًا ورجوعًا بين سبخة الجل وفوتا؟»، فأجاب البدوي: «يتطلب مني ذلك مقدار شهر».

فسأله الطيار مرةً أخرى وهو يشير إلى بقايا طائرته المحطمة: «وهل تعرف ما هذا؟»، فرد عليه: «هذا جمل النصارى»، فقال إكزوبيري: «بمقدور جملي هذا أن يفعل في يوم ما يفعله جملك في شهر»، وهنا كان رد البدوي جاهزًا: «ثم ماذا تفعل بالتسعة وعشرين يومًا المتبقية؟».

مع أن إكزوبيري لم يروِ هذه الحكاية في كتابه السِّيَري البديع «أرض البشر»، الذي أورد فيه حكايات وذكريات ومغامرات عديدة له في الصحراء، فإنها محليًّا تبقى على درجة من التواتر الشفوي المتضارب في طريقة سرده للتفاصيل، كما هو الحال مع الكاتب الصحفي الموريتاني الشهير حبيب ولد محفوظ، الذي كان كثير الذِّكر لها في صدد إشارته بـ«مرح» إلى التباين الثقافي والروحي بين عالم الطيار وعالم الراكب البدوي، كنوع من الإسقاط التحليلي على واقع مجتمعيهما.

على ما يتضح، فإن إكزوبيري، الذي يصف موريتانيا بـ«أرض الرجال»، كان في حكاياته القليلة المتمحورة حول موريتانيا يتمتع بحس ملاحظة شديد، يأتي دائمًا في إطار تأديته مهامه.

يجعله هذا، إلى حدٍّ بعيد، شبيهًا بأولئك الرحالة والمستكشفين الذين كثيرًا ما زاروا المجتمع الموريتاني قبله. وجه الشبه هنا لا يأتي فقط من النظرة الغرائبية لديه، كسِمةٍ شبه غالبة على كتابات الرحالة حينذاك، وإنما من موقعه الوظيفي الذي يفرض بصدد الوصف والملاحظة تمايزًا يخلو كليًّا من الاعتباطية. بالإضافة إلى ذلك، يُستحضر إكزوبيري دائمًا كمثال كتابيٍّ وترحالي، عندما يُتحدث عن رؤية الآخَر الأجنبي للمجتمع الموريتاني المحلي وتقاطعات العلاقة بينهما في الماضي.

هذا كله نعتبره مدخلًا لعرض وتحليل بعض كتابات وانطباعات الرحالة الغربيين لموريتانيا، تحديدًا منذ الحضور الأوروبي الأول هناك، وحتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تقريبًا. ذلك أن موريتانيا، كعديد من بلدان العالم وخصوصًا الإفريقية، طالما شكلت وجهة دائمة للرحالة والمستكشفين الغربيين، الذين تنوعت مقاصدهم واهتماماتهم عندما احتكوا، على مدار فترات عديدة، بالمجتمع الموريتاني وسكانه وثقافته.

موريتانيا: أوروبا تصل مبكرًا

متى جاء الأوروبيون إلى الأراضي الموريتانية؟

هذا سؤال طالما نوقش في الأوساط البحثية والتاريخية، وكثيرًا ما تمحور حوله الجدل الناشئ عن اختلاف في التحديد والمعطيات الوثائقية. إضافةً إلى ذلك، فإن الجهات الأوروبية طالما ادّعت، كل واحدة منها في سيرورة الصراع البيني على السيطرة، سَبقَ الحضور في الأراضي الموريتانية، كنوع من التنافس بينها على تأكيد حقيقة كهذه، بالإمكان أن تترتب عليها سيطرة احتكارية مفيدة اقتصاديًّا.

بحسب المؤرخَين الناني ولد الحسين ومحمد الأمين ولد الشيخ عبد الله، فإن أكثرية المراجع التاريخية تُجمع على أسبقية حضور البرتغال في البلاد. ففي العام 1455، أنشأ البرتغاليون مركزًا تجاريًّا على شاطئ المحيط الأطلنطي، بالإضافة إلى مراكز أخرى داخل البلاد، مثل مدينة ودان التي صد سكانها وجودهم.

جاء تكثيف البرتغاليين أنشطتهم التجارية في تلك المرحلة على ذلك النحو أساسًا بعد اكتشافهم شبه جزيرة الرأس الأبيض عام 1442، وجزيرة آرغين في 1443.

وعلى مدار فترات وجودهم، كان الوضع التجاري، بل والتوسعي، للبرتغاليين قلقًا ومرتبكًا على أصعدة شتّى. وبالتوازي مع التحاق البرتغال بالعرش الإسباني عام 1580، خَفّ النشاط البرتغالي التجاري في المنطقة تدريجيًّا، وأخذت بعض الدول الأوروبية تسعى جاهدةً إلى أخذ مكانتها في الأراضي الإفريقية والموريتانية. وكان ذلك بادرة تغيُّر جديد في الوضع القائم، سيتخذ شكله الأكمل مع ظهور قُوى جديدة تحركها، ضمن ذلك السياق المتقلب، دوافعُ توسعية واقتصادية شديدة.

هذه القوى الجديدة التي برزت على المشهد حينذاك، ممثلةً في إنجلترا وهولندا وفرنسا، دخلت صراعًا تنافسيًّا حادًّا، سيسمى تاريخيًّا «حرب الصمغ»، على ثلاث مراحل:

- من 1717 إلى 1720: بين إنجلترا وهولندا وفرنسا

- من 1721 إلى 1727: بين فرنسا وهولندا

- من 1721 إلى 1740: بين فرنسا وإنجلترا

يلخص الرائد الفرنسي «جلييه»، في كتابه «التوغل في موريتانيا: اكتشافات، استكشاف، غزو»، حقيقة وغاية هذا التنافس الحربي الحاد: «جاءت مرحلة التنافس بين البرتغال وهولندا وفرنسا وإنجلترا ليضمن كلٌّ من هذه الدول احتكار التجارة في هذا البلد المنتِج للصمغ العربي والمزوِّد بالعبيد».

وعلى نحو مماثل يأتي رأي الأنثربولوجي الفرنسي «فرانسيس دي شاسيه» في كتابه «موريتانيا من سنة 1990 إلى 1975» ليعزز رأي جلييه بقوله: «كان الغرض الأساسي من هذه المنافسة احتكار تجارة الصمغ (المادة الأولية الثمينة بالنسبة لصناعة الأدوية والقماس الأوروبي)، وكذلك بعض المواد مثل الذهب والعبيد».

كانت أجواء هذه الحروب المليئة بالخسارات والاتفاقيات والتنازلات المتبادلة تمهيدًا بطريقة ما لوضع جديد، ستبرز فيه فرنسا كقوة وحيدة مسيطرة بشكل فعلي على الأراضي الموريتانية منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تحديدًا.

الرحلات البرتغالية: تصوُّر غائم؟

كانت البرتغال أول دولة أوروبية تصل إلى موريتانيا، وبالتالي فإن الرحالة البرتغاليين كانوا أول من قدّم (غربيًّا) كتابات استشكافية حول ذلك البلد، تصف سماتها الطبيعية والجغرافية، وتذكر الخصائص الثقافية والمعيشية للسكان الذين يعيشون على أرضها.

سبب هذه الريادة البرتغالية أن حركة الكشوفات الجغرافية ظهرت أساسًا في عهد الأمير «هنري الملاح» (Henri le Navigateur)، الذي كان يشجع الاكتشافات عبر البحار. يُضاف إلى هذا أن الأوضاع السياسية الهادئة في البرتغال في ذلك الوقت هيأتها لتصدِّر ما كان يجري في أوروبا من تنافس شديد في مجال الملاحة والتسابق نحو اكتشافات الأراضي/الشعوب الأخرى، خصوصًا في إفريقيا.

لهذا، لم يكن غريبًا بأي حال أن تشكل رحلات البرتغاليين مصدرًا مهمًّا وأوليًّا من مصادر التاريخ الموريتاني ذات الخلفية الأوروبية.

يتحدث «أيانيش دو زورارا» عن مناوشات بين البيضان والبحارة البرتغاليين، كانت نتيجتها في النهاية أسر البيضان ونقلهم عبيدًا إلى البرتغال.

سنتناول هنا انطباعات وكتابات ثلاثة رحالة أوروبيين زاروا الأراضي الموريتانية وموّلتهم البرتغال في فترات مختلفة من القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، وسجلوا ملاحظات معينة عنها، وهؤلاء الرحالة هم تباعًا بحسب تسلسلهم التاريخي: «أيانيش دو زورارا»، و«آلفيزي كاداموستو»، ثم «فالانتيم فرنانديس».

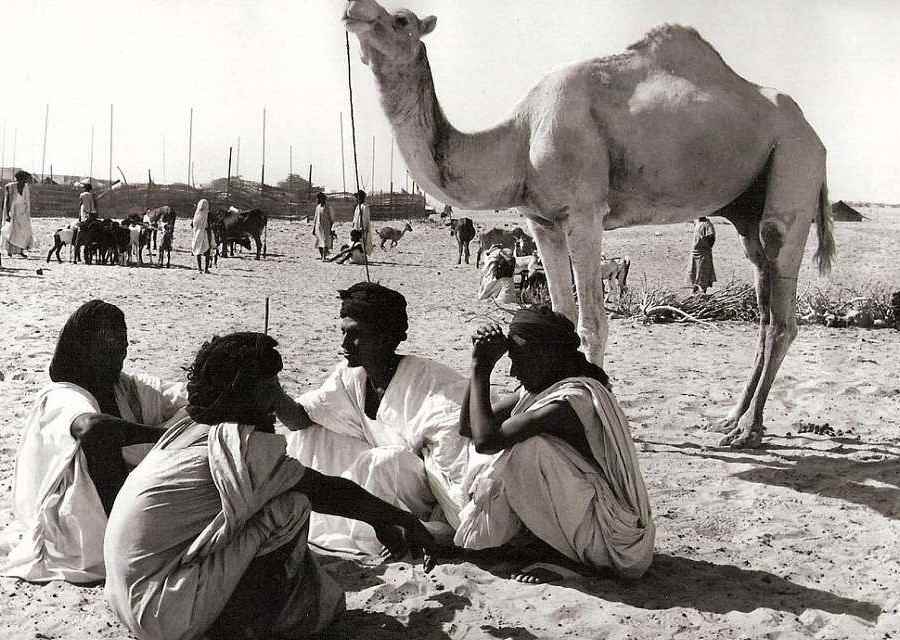

في كتابه عن تاريخ أخبار غينيا، قدّم دو زورارا وصفًا مهمًّا وشِبه مستفيض لحياة السكان في الأراضي الموريتانية، المصطلح على تسميتهم في الأغلب بـ«البيضان»، فأشار إلى أنهم «يعيشون تحت الخيام، وشغلهم الشاغل هو العناية بمواشيهم الكثيرة»، ويستخدمون الحمير لنقل السلاحف البرية الكثيرة التي يصطادونها ويتغذون بلحمها، بالإضافة إلى أغذية أخرى كاللبن واللحم وبعض الحبوب البرية التي يزرعونها.

وبعد إشارات منه إلى مِلكية «البيضان» لحيوانات كثيرة كالأبقار والغنم والإبل، وضّح دو زورارا أنهم، بسبب بحثهم الدائم عن الماء والمرعى، لا يمكثون في المكان نفسه أكثر من ثمانية أيام. ثم تحدث عن مناوشات بين البيضان والبحارة البرتغاليين، كانت نتيجتها أسر البيضان ونقلهم عبيدًا إلى البرتغال.

لم يمضِ عقدٌ من الزمن على رحلة دو زورارا حتى جاء الرحالة كاداموستو، الذي سجل رحلته في شكل روايات شخصية عن الساحل الإفريقي، ذكر فيها أن الأراضي الموريتانية تنعم بمصائد سمكية كثيرة، وأن السكان، وهم البيضان، يعتمدون في معيشتهم على التمور والألبان والشعير. ثم ذكر المدن والنقاط التجارية، فنبّه إلى مدينة ودان ذات الوظيفة التجارية النشيطة، مع ما يجري فيها من مبادلات تجارية بين السكان والبرتغاليين.

بعد ذلك، وبالتزامن مع مطلع القرن السابع عشر، أتى فالانتيم فرنانديس، الذي ترك وصفًا أكثر «شموليةً» عن الأرض ومميزاتها الجغرافية والبيئية، فأشار على سبيل المثال إلى كثرة السمك في جزيرة آرغين على الساحل الموريتاني، ثم حدد المواد التي يتبادلها البرتغاليون والسكان على سبيل المقايضة: ففي مقابل تقديم الطرف الأول أقمشةً وسروخًا وعسلًا وفضةً وبهاراتٍ وقمحًا، كان الطرف الثاني يقدم العبيد والذهب والصمغ العربي وبيض النعام وجلد الظباء والإبل والبقر والغنم.

يرى الدكتور محمدو ولد محمدن أمين، في كتابه «المجتمع البيضاني في القرن التاسع عشر: قراءة في الرحلات الاستكشافية الفرنسية»، أن هذه الرحلات البرتغالية المبكرة «تسمح بامتلاك تصوُّر ولو غائم عن سكان تلك المناطق البيضانيين ومجالهم الجغرافي».

وكما يتضح من الحصيلة المعروضة أعلاه، فإن ذلك التصور سيبقى سطحيًّا لأنه لم يتوفر أبدًا على معطيات متنوعة وكثيرة تسمح له بالتعمق. ربما كان ذلك بسبب السياقات المبكرة غير مذللة العقبات التي جرت فيها هذه الرحلات الريادية أوروبيًّا، تقريبًا عكس ما حصل مع الرحلات الفرنسية، التي يمكن القول إنها جاءت بعد تطور شامل في ظروف مختلفة.

الرحالة الفرنسيون على دفعات

بالتوافق مع مستوى التأثير/الحضور الفرنسي في المنطقة، وخصوصًا في موريتانيا، جاءت كتابات الرحالة الفرنسيين لموريتانيا على فترتين: الأولى قبل القرن التاسع عشر، والثانية فيه وبعده.

ففي الفترة الأولى، تزامن ذلك مع ظهور شركات رأسمالية كبرى ومتعددة تسعى للتبادل في ما وراء البحار تحت سيادة الدولة المركزية، في حين جاءت الفترة الثانية غالبًا تحت ظل السيطرة الاستعمارية ومحاولات مد الهيمنة في أعماق الأراضي. وفي الحالتين كانت الاكتشافات، كبعد استراتيجي، تأتي لتوفير المعلومات والمعطيات ذات صلة بالأرض وسكانها.

في المرحلة الأولى، تحديدًا نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر، كان «سير دو لاكورب» (Sieur de La Courbe) و«آندي برو» (André Bruë) أول من دخل المجال الجغرافي الموريتاني بشكل فعلي.

ترك الأول في رحلته بعض المعلومات عن عادات السكان «البيضان» وعلاقتهم بالسود وبضاعتهم التجارية، المتمحورة أساسًا حول الصمغ العربي و«الحيوانات ذات الثمن الزهيد والطعم اللذيذ»، ولم تَفُته الإشارة إلى الفئتين المهيمنتين في المجتمع البيضاني، «حسان» و«الزوايا»، وأساليب التعامل المختلفة والخاصة في ما بينهما.

أما الرحالة الثاني فقد كان يسعى إلى توطيد علاقات تجارية بين الفرنسيين والبيضان على الضفة السنغالية، وحقق في سبيل ذلك جهودًا معتبرة دوّنها الأب «جان بابتيست لابات» بالنيابة عنه في مذكرات تحمل اسمه. وكان للأب لابات بدوره رحلة إلى آركين سجلها في كتاب حمل انطباعات تقاطعت في جزء كبير منها مع تعليقات سابقَيْه.

يَعتبر الدكتور ولد أمين أن المعلومات الاستكشافية المقدمة في المرحلة الأولى، التي جاءت هذه الرحلات وغيرها ضمنها، كانت «جزئية وسطحية»، لأن أصحابها، بسبب هشاشة النفوذ الفرنسي في المنطقة ذلك الحين، لم يتجاوزوا شواطئ المحيط الأطلنطي وضفاف نهر السنغال.

لكن فرنسا، في نظر ولد أمين، لم تلبث أمام هذه الحالة، كنوع من السعي إلى تقوية نفوذها في المنطقة، أن انتهجت «سياسة مضاعفة الرحلات إلى المنطقة بُغية جمع مختلف المعلومات حولها لتمكين الفرنسيين من مواجهة خصومهم، ومن ثَمّ الانفراد بموارد المنطقة التجارية واحتكار تجارة الصمغ».

هكذا إذًا، نتج عن انتهاج تلك الاستراتيجية ظهور رحالة ومستكشفين فرنسيين جدد، بلغ عددهم تسعة في فترة وجيزة، بالكاد تمثل عقدًا من الزمن. وهؤلاء الرحالة والمستكشفون التسعة حاولوا، كما يتضح، الزيادة على ما جاء به الرحالة الذين سبقوهم تاريخيًّا.

سنسلط هنا الضوء على اثنين من هؤلاء الرحالة، هما «ألكسندر لو براسو» (J.A. Le Brasseur) و«دومينيك لاميرال» (Dominique Lamiral).

مع دخول القرن التاسع عشر، ظهرت رحلات استكشافية قادها 19 فردًا، اختلفت دوافعهم بين المغامرة والبحث عن المال.

بوصفه أول المستكشفين التسع، قدم لو براسو عرضًا موجزًا في مذكراته عن البيضان وأنشطتهم التجارية، كبيع الصمغ العربي، وتحدث بالإضافة إلى ذلك عن فضائَين جغرافيين في البلاد، هما الترارزة والبراكنة، ووصف بعض الصراعات الداخلية فيهما، كحروب الأمير التروزي علي الكوري ضد إمارة البراكنة.

بدوره، وصف دومينيك لاميرال في مذكرات رحلته السكانَ وطبيعة أنشطتهم، مُعجَبًا ببساطتهم كمتنقلين دائمين في الصحراء، مؤكدًا أنهم «أكثر شعوب العالم حريةً». وعلى المنوال نفسه، أشاد ببساطة الزعماء القَبليين الذين لا يقررون أمور الحرب والسلم وحدهم، بل يجعلونها تُناقَش علنًا بين الناس، و«يُتّخذ قرار الإجماع بشأنها بواسطة الهتاف».

في ختام المرحلة الأولى، ستشهد الرحلات الفرنسية إلى المنطقة ازدهارًا ملحوظًا. ففي عام 1785 مثلًا، وصل إلى الأراضي الموريتانية أربعة رحالة فرنسيون كان لكلٍّ منهم انطباعاته وعلاقاته وإشاراته الخاصة. وتراوح حال هؤلاء الرحالة بين عدة وضعيات: فما بين علاقات أجراها بعضهم مع الأمراء البيضان البارزين، والنظر من طرفه إلى السكان بإعجاب انبهاري، نجد أيضًا حالات اعتقال وقع فيها بعضهم أسرى لدى السكان، كانت نتيجتها تضارب مشاعرهم بين كُره السكان والتهجُّم عليهم في مذكرات الرحلة.

ومع دخول القرن التاسع عشر، نصل إلى المرحلة الثانية من الرحلات والاستكشافات الفرنسية، إذ ظهرت على نحو دائم ونشيط رحلاتٌ استكشافية كثيرة قادها 19 فردًا توزعوا بين الاختصاصات والمجالات العملية.

دوافعهم وراء تلك الرحلات الاستكشافية كانت متفاوتة، وهذا ما يؤكده ولد أمين بقوله: «تختلف دعاوى وأهداف الرحلات باختلاف أصحابها والجهات التي تقف وراءهم، فمن بين الرحالين من تدفعه المغامرة نحو ارتياد المجهول واكتشاف الغريب والخروج على المألوف، ومنهم من يحركه البحث عن مصادر الثروة والمال، ويدفعه السعي إلى تحصيل المكاسب المادية من وراء المتاجرة، أو للحصول على جائزة معينة».

يضيف صاحبنا: «مِن بين المستكشفين والرحالين كذلك من تَحْدُوه دواعٍ دينية، واضعًا على عاتقه مهمةً كالتبشير لنشر عقيدته عبر المزيد من البقاع المكتشَفَة، ومنهم من يقوده الفضول المعرفي وخدمة العلوم والجغرافيا إلى محاولة ملءِ الفراغات التي كانت إذ ذاك تميز المناطق الداخلية من القارة الإفريقية».

وصف الرحالة «ريني كايي» الحياة الدينية لقبائل سكان البيضان، كالصلاة والصوم، وانتبه إلى خصائص الأرض الطبيعية، كالتضاريس والغطاء النباتي والمناخ.

انطلاقًا من ذلك، نجد في الرحالة الذين ظهروا في القرن التاسع عشر المستكشف المحترف الذي تقوم حالته على تجربةٍ كبرى تتضمن أسفارًا عديدة، مع حبٍّ أو تعلُّقٍ شديد بالترحال كهواية.

ونجد أيضًا بينهم من دفعته الصدفة، ضمن شروط معينة، إلى أن يمارس الترحال الاستشكافي، مثل أولئك الذين نجوا من تحطم سفينة أو غرقها، أو وقعوا في أسر السكان، أو مارسوا الاكتشاف بأمر عسكري أو إداري خدمةً لأغراض تجارية وسياسية. وبما أن المقام يضيق هنا بعرض جميع أولئك الرحالة ورحلاتهم الاستكشافية، فسنوجز بالحديث عن اثنين منهم تباعًا:

أولًا، يُعَد الرحالة الفرنسي «ريني كايي» أبرز مستكشفي المجال الموريتاني البيضاني في القرن التاسع عشر، فقد وصل في صيف عام 1824 إلى منطقة البراكنة في الجنوب متظاهرًا باعتناق الإسلام وساعيًا إلى تعلم اللغة العربية وأساسيات الدين تحت اسم عبد الله.

وفي الفترة التي أمضاها هناك، وهي نحو تسعة أشهر، كان كايي، بحسب ولد أمين، أول فرنسي يُقيم طواعيةً بين قبائل السكان البيضان، من أجل تحقيق هدف واحد هو الوصول إلى مدينة تمبكتو. وقد نجح بالفعل في هدفه، وكان أيضًا أول أوروبي يصل إلى هناك ويرجع منها سالمًا.

نجد أن انطباعات كايي الترحالية كانت متنوعة، فهو يصف حياة السكان البراكنة البيضان، وحياتهم الاقتصادية القائمة بحسبه على الرعي والزراعة والتجارة، ثم حياتهم الثقافية القائمة على التعليم والتعلم، وأخيرًا الحياة الدينية كالصلاة والصوم.

انتبه كايي أيضًا إلى خصائص الأرض الطبيعية، كالتضاريس والغطاء النباتي والمناخ، فوصفها في مذكراته ببعض التفصيل. وبالطبع لم تفته الإشارة إلى النظام الاجتماعي السائد بفئاته وأعراقه، فهذا الجانب أساسًا قد هيمن على مذكراته/يومياته حول البيضان.

ثانيًا، كان الضابط «هانري فينسان» أول الرحالة الفرنسيين إلى الأراضي الموريتانية، وقد ابتُعث إلى منطقة آدرار في الشمال الموريتاني، عبورًا بمناطق مختلفة كالترارزة وإينشيري وتيرس. وأمضى هذا الضابط في رحلته، التي صحبه فيها جنود وخدم ومترجم، 70 يومًا، قطع خلالها نحو ألف كيلومتر.

كان فينسان قد التقى الأميرين محمد الحبيب أمير الترازة، وأحمد ولد عيده أمير آدرار، والتقى كذلك بعض الجهات الفئوية القَبلية والعرقية المكوِّنة للنظام الاجتماعي في البلاد. وفي سبيل تأدية مهمته تعرض للنهب، وحال أمير آدرار بينه وبين مواصلة زيارته لمدينة تيشيت، بعد أن منعه قبل ذلك أيضًا من دخول مدينتين محوريتين هما أطار وشنقيط. وفي ما سجله ضمن ذكريات، نجده يقدم عرضًا للحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

موريتانيا: على سبيل التعقيب

في الرحلات الفرنسية إلى الفضاء الموريتاني، وما نتج عنها من تقارير مكتوبة، سنلاحظ ببساطة كبيرة وجود انطباعات عديدة شديدة التنوع والاختلاف، إلى درجة أنه يصعب كثيرًا أن نكوِّن منها صورة واحدة جامعة. فلكل رحالة رؤيته الخاصة التي تكونت في إطار سياقي عنده يختلف تمامًا، بل وغالبًا، عن إطار زملائه الذين مارسوا فيه ترحالهم واستكشافهم.

هذا الأمر، إذ يكشف عن تعدد وتنوع في أساليب العيش والحياة في كل جزء من موريتانيا، إنما يوضح جيدًا كذلك أن طموح تكوين صورة نقية متناسقة تمامًا عن الأرض وأهلها في ذلك الحين كان بمثابة وهم مضر. وفي هذه الحالة، يكون الأفضل، وبدلًا من السعي العبثي وراء سرابات عديدة لا تَعِد بشيء ذي قيمة، هو مسألة مصداقية هذه الكتابات والرحلات وتفكيك المعطيات المتعددة التي تُقدّم في ثناياها.

تأتي تلك المعطيات في شكل صور عديدة يقدم أصحابها ما يفترضون أنه حياةَ مجتمعٍ مغلقٍ على تأدية نمط واحد من الممارسات والأساليب، التي لا تختلف بحسب المكان والزمان أبدًا. ولا تفسح المعطيات المقدمة، في هذه الرحلات غالبًا، أي مساحة للنظر خارج الثنائيات الجامدة.

بل نجد أن الصفات الأخلاقية وأساليب التعامل مع الأشياء الملموسة لدى السكان، من منظور هذه الرحلات، تُمثِّل في هذا الصدد تأكيدًا لذلك المأزق. إذ أنه نادرًا ما تحقق ذلك الخروج على منطق الثنائيات الجامدة: شجاعة/جُبن، تسامح/تطرف، جمال/قبح، إلخ. ويؤكد هذا نمط السرد الغالب في تلك الرحلات، الذي يعتمد غالبًا، كما رأينا، على الوصف المباشر والمشاهدات اليومية.

وحتى إذا افترضنا أن تقديم تلك المعطيات الاستكشافية يأتي دائمًا في إطار ممارسة إثنوغرافية بحثية حقيقية رصينة، فإن نظرة متفحصة إلى تاريخ الرحلات وخلفيات القائمين بها، لن تلبث أن توضح لنا أن الهَمّ البحثي والمعرفي الواعي لم يتحقق أبدًا على الوجه الأكمل فيها.

يكفى دليلًا على هذا أن الرحالة الفرنسيين، مثلما يلاحظ ولد أمين، لم ينخرطوا أبدًا في ممارسة مؤسسية ومهنية تنطلق من تخصصات أكاديمية ومعرفية في ممارستهم الاستكشافية إلا في بداية القرن العشرين تقريبًا، بالموازاة مع الإخضاع الاستعماري الفرنسي لموريتانيا أو بعده بقليل أيضًا.

كان ولد أمين في بحثه التأسيسي، كما يظهر، واعيًا لمقاصد التضليل والغرضية المحتملة في مذكرات الرحالة والمستكشفين، والقارئ لكتابه يلاحظ في ذلك الصدد استشهاده بأسماء إشكالية، مثل إدوارد سعيد وميشيل فوكو. لكن المشكلة أنه، مع ذلك، لا يتوانى في أغلب حالاته عن بناء خلاصات واستنتاجات منطلقة من الروايات الاستشكافية، ومتصالحة معها إلى حدٍّ محيِّر، دون أي تساؤل أو تشكيك بشأن مصداقيتها.

لعل أفضل ما يُقال في ذلك الصدد هو ما سبق لعالم الأنثروبولوجيا والمؤرخ الموريتاني عبد الودود ولد الشيخ أن قاله في صدد حديثه عن الكتابات الأوروبية قبل الاستعمار وبعده، ومدى إمكاناتها المعرفية كمصدر في كتابة التاريخ: «مِن البديهي أن هذه الكتابات تحمل بصمات منتجيها من تُجار ومستكشفين ووكلاء استخبارات وإداريين... وهم في أحسن الأحوال متمركزون، إثنيًّا، حول الذات، وفي أسوئها بذيئون مقذعون (متحاملون)، ومن البديهي كذلك أنهم كانوا مشتركين عمومًا في مشروع الهيمنة. ومع ذلك، فلا تخلو هذه الكتابات على العموم، كما بيّن محمدو بن محمذن، من منحًى وصفي و(عقلاني)، مما يجعل منها نصوصًا مساعدة بقدر كبير على إعادة رسم تاريخ المجال الموريتاني، لا سيما في جوانبه الاقتصادية والمؤسسية».