«لو كانت التكنولوجيا تُشيء الحياة، فتخلق انفصالًا كاملًا عن الألم، هل تكون اللقطة الفوتوغرافية مُجرد عين عازلة بين مشاهديها وما تصوره؟ أم أن بإمكان المصور «إظهار» الألم؟ وهل ينتقل ذلك الألم لمن يرى الصورة؟ وهل يجب في الأصل أن تُبقي الصورة على مسافةٍ بين المتلقي وما فيها؟». من بحث «ديريك هيلارد» المعَنوَن: «هل هناك صورة مؤلمة؟».

في الخمس سنوات الماضية على الأقل، تعاظم دور الصورة بشكلٍ كبير في الواقع العربي بأكمله، ذلك مع انطلاق ما أُطلق عليه ثورات «الربيع العربي»، فأصبح الدور التوثيقي أكبر، ربما بغرض الحنين، وربما محاولةً لجعل العالم يرى ما يحدث، وربما لإقناع عدد أكبر من الأشخاص بالانضمام إلى الأحداث. ومع أن شعوب المنطقة معظمها كلامية لا بصرية، إلا أن الصور كان لها تأثيرٌ كبير عليهم.

استمر دور الفوتوغرافيا، وأُدخلت في جدالات وأسئلة حول تصوير الأشخاص والقتلى والمآسي الإنسانية، ورغم أن هذه الأسئلة جديدة الطرح في مجتمعنا، إلا أنها قديمة تكاد ترجع إلى مرحلة تأسيس ذلك الوسيط البصري، وهي بالتأكيد غير منتهية؛ فهنالك عدة إشكاليات بخصوص الصورة، ما بين المساحة التي يحتلها المصور من الصورة، ومساحة المتلقي، وكذلك إعادة إنتاج تلك الصور.

الفوتوغرافيا وإعادة إنتاجها

ظهرت صورة آلان كردي لتخلق صدمة عنيفة في المجتمع الدولي. صورة لطفل سوري غرق على أحد الشواطئ خلال محاولة أهله الهروب من مأساة الحرب.

كثيرًا ما اتُّهمت الصورة بأنها مُمَسرحة، وأن الطفل وُضع عند طرف الموج من أجل التقاطها. لا يمتلك الحقيقة سوى من كان موجودًا في تلك اللحظة.

لكن الواقعة وقعت، غرق الطفل وقذفه البحر، والجدل هنا حول خلق الصورة ومسرحتها يصبح مُربكًا، فهو يدور بين فنِّية الصورة وواقعيتها. لا يُشكك في الحادثة نفسها، بل يُشكك في ظروف التقاط الصورة. وحتى لو كان المصور أو أحد الجنود على الشاطئ قد غير مكان الطفل فقط لالتقاطها، هل يغير هذا من الحدث شيئًا؟ هل يُشكك ذلك في وقوع الكارثة نفسها؟

نتيجةً لتلك الصورة، زاد استقبال كثير من الدول الأوروبية للاجئين السوريين. تقول صانعة الأفلام والكاتبة والناشطة السياسية الأمريكية «سوزان سونتاج»: لا يمكن لصورة أن تخلق وضعًا أخلاقيًّا، لكن يمكنها أن تُسهِم في إنشاء ذلك الوضع».

تفتح لقطة كردي سؤالًا آخر حول إعادة إنتاج الصور، فقد رسموا له أجنحة، ووضعوه في صورة مع ملوك العرب وكتبوا تحتها «مات الضمير العربي»، بل وضعوه في منتصف القمة العربية. واستغلت مصر الصورة، فوضعت لافتات في الشوارع تحمل صورته وإلى جوارها صورة طفل مصري يبتسم بصحبة الرئيس السيسي، وتحتهما تعليق: «طفل فقد جيشه، طفل معه جيشه».

تبدو الصورة صادمة إلى أقصى حد، فهل تحتاج إلى مزايدة عليها؟ هل يمكننا أخلاقيًّا أن نصف إعادة إنتاجها بالابتذال؟

تكررت الواقعة مع صورة أخرى لطفل سوري آخر، هو عمران دقنيش، لكن الصدمة التي سببتها لم تكن لبشاعة ما تعرض له عمران فقط.

نشر أحد الأشخاص على فيسبوك صورة مختلفة، تأخذ لقطة أوسع لسيارة الإسعاف، تُظهر طفلة أخرى تجلس على كرسي مقابل للطفل عمران، وكتب تحتها: « لم يكن عمران تحت الركام وحده، بل كانت هنالك طفلة أخرى تغافَل عنها الإعلام لأن صورتها لم تكن احترافية». ويمكن اختصار تعليقات من نشروا هذه الصورة في أن «الإعلام مسيطر ونحن عبيدٌ له».

قد يهمك أيضًا: صُنَّاع الإعلام: كيف سحروا أعين الناس واسترهبوهم؟

لم تنتشر صورة الطفل عمران بقدر ما انتشر مقطع الفيديو والصورة المتحركة (GIF)، اللذان صوراه وهو يتلمس جرحه ثم يمسح الدماء من على الكرسي في عفوية تامة. جعلت الصورة عمران رمزًا للحدث ورمزًا لمأساة سوريا بالكامل، مُنتزعةً فرديته كإنسان منكوب، وجاعلةً إياه مركزًا للكارثة.

هل يمكن وصف صورة كهذه بالجمال؟

تبدو الصورة التي بالأعلى كلوحة من لوحات عصر النهضة. في مقدمتها، يحمل شاب طفلًا صغيرًا، وتركع امرأة إلى اليسار على سطح السفينة، بينما تحاول أخرى مساعدتها على الوقوف. ذلك التلاقي يشابه لوحة مايكل أنجلو بين الشاب والرجل العجوز. عشرات التائهين، يغمرهم هول التجربة، وآخرون ممتنون فقط للنجاة، والبحر يلتقي بالسماء الغائمة خلفيةً للمشهد. صورة التقطها الإيطالي «أنطونيو ماسيلو» لحظة وصول سفينة من اللاجئين إلى شواطئ بلاده.

دائما ما أتساءل إن كان يمكن وصف كل هذا البؤس بالجمال؟ هل يمكن تحليل الصورة فنيًّا؟

الصورة هنا مختلفة عن الصور السابقة، فهي للوهلة الأولي تبدو «جميلة»، وبالتحديق في تفاصيلها ترى المأساة. لكن للفوتوغرافيا ميزة خاصة، تكمُن في أنها شريحة زمنية صغيرة جدًّا، في أغلب الوقت، مفتوحة التأويل، لا يمكنك أن تُحمِّلها الحقيقة.

طبيعة الصورة الفوتوغرافية نفسها ترفض ذلك. لا يمكنك هنا اتهام العمل بأن شكله لا يشبه مضمونه، لأن تدخُّل المصور هنا ليس بحجم هذا الاتهام. المصور لم يصنع الإضاءة، ولم يخلق التكوين، بل فقط كان في ذلك المكان وذلك الزمان، والتقط الصورة.

قد يعجبك أيضًا: صورة «A Sister's Care»: كيف تكسر القواعد وتبني الجمالية؟

أحيانًا تكون الصور خادعة

قد تكوِّن هذه الصورة مشاعر مربكة أكثر من لقطة لجثث أطفال، فلقطات الدماء والجثث منفرة ولا يمكن تأملها، لكن عبرها يمكنك أن تشعر بهشاشة الإنسانية بأكملها.

كم تبدو تلك الصورة بالأعلى أقرب إلى صور معارض الفن المعاصر، كم تبدو ألوانها جميلة. يظهر الأطفال، من بعيد، كأنهم يمرحون على الشاطئ في غزة. حتى ولو كان المبنى الذي يظهر في الصورة مُهدمًا، لكنه يظل شاطئًا ويظلون أطفالًا. التُقطت الصورة بالصدفة وبطريقة عشوائية، لكن صادف أن تكون آخر لحظات قبل استشهاد الأربعة أطفال: إسماعيل محمد بكر (9 أعوام)، وعاهد عاطف بكر وزكريا عاهد بكر (10 أعوام)، ومحمد رامز بكر (11 عامًا).

لا تُظهر الصورة ملامح وجوههم، وأجسامهم وأطوالهم بعيدة غير واضحة. لا يوجد ما يمكن أن يربطك بها عاطفيًّا، لكن هنالك شيئًا ما في شكلها يأسِر العين والقلب. ربما هي خادعة، ربما شيء ما في ألوانها والأدخنة المتطايرة في أعلى اللقطة، وربما تلك السعادة التي ستنتهي بعد لحظات لأطفال في أسفلها.

ربما تكوِّن هذه اللقطة مشاعر مربكة أكثر من لقطة لجثث أطفال، فلقطات الدماء والجثث منفرة ولا يمكن تأملها، تسبّّب صدمة فقط. لكن عبر هذه الصورة بإمكاني أن أشعر بهشاشة الإنسانية بأكملها.

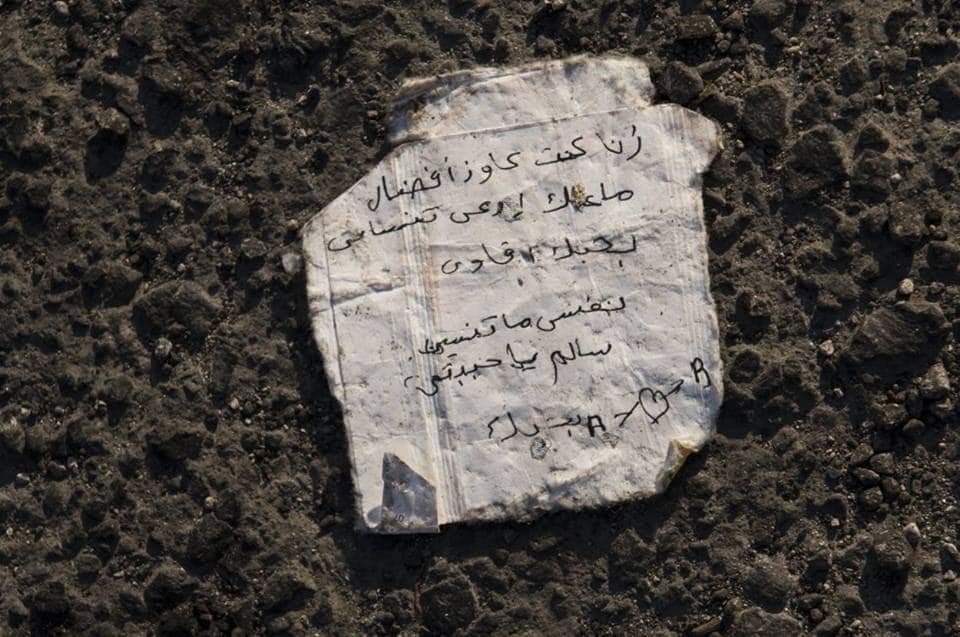

المصورة الأمريكية الإيطالية «لينسي أداريو» لم تعرف أن الرسالة مليئة بالأخطاء الإملائية عندما التقطت الصورة، لكنها أدركت أنها رسالة كتبها غريق قبل الموت على علبة سجائر.

تحمل الصورة هنا مأساة أكثر من شخص، دون أن تحتوي حتى عنصرًا إنسانيًّا. الصورة تقول كل شيء بشع عن «أ»، وهو شخص لم ينَل حظه من التعليم، ولا يملك المال الكافي ليظل في بلده ويتزوج من حبيبته «ر»، فيسافر هربًا من تلك الحياة عن طريق البحر، ويغرق. كل إرثه رسالة مليئة بالأخطاء الإملائية على ظهر علبة سجائر، كانت رسالته الأخيرة إلى حبيبته، وإلينا وإلى العالم.

ربما يكون تقديري للصورة هنا فنيًّا، لأني أتصور أنه لا يمكن ابتذالها. ففي بعض الأحيان أرى أن كون الصورة تنقل ألم الآخرين معيار جيد للحكم عليها، تحمل هذه الصورة ألم شخص قبل موته، وألم حبيبة فقدت حبيبها، دون أن نرى دماء أو حتى عنصرًا بشريًّا، فهي تقدم بؤس محتواها بشكل عذب، لا ينفر أي أحد من الصورة، وتوصل رسالتها بنجاح.

قد تكون صورة كهذه تحتاج إلى قراءة متعددة المستويات، لا تدركها المصورة التي التقطتها. فالمصورة الأمريكية الإيطالية «لينسي أداريو» لم تكن تعرف أن الرسالة مليئة بالأخطاء الإملائية، ولم تدرك محتواها من الأساس، لكنها أدركت أنها رسالة كتبها غريق قبل الموت على علبة سجائر.

الحميمية التي يجب إخفاؤها

هناك تساؤل آخر حول مدى فردية المصور في لحظة التقاط تلك الصور، فهو، رغم حرفيته التقنية في تصوير المشهد، قد لا يكون له تدخل حقيقي لخلق اللحظة إلا في اختياره لموقعه. دوره أقرب إلى أن يقتصر على تقديم تغطية للحدث في صورة إخبارية، تختفي فرديته بداخلها بشكل كبير.

يقول المصور الصحفي «إِد كاشي»، في ما يشبه تحذيرًا للمصورين الآخرين: «الحميمية غير المنحازة هو التعبير الذي سأصف به أعمالي، والقاعدة عندي هي أن أختفي تمامًا مما أصوره. لكن ما الذي سيحدث عندما تصبح خبيرًا في ذلك، إلى الحد الذي يمتد فيه هذا الاختفاء إلى حياتك الشخصية؟».

كيف يكون عندك تلك الحميمية مع عمل دون أن تكوِّن انحيازات، وتحاول الحفاظ على الموضوعية؟ كيف يمكنك الاختفاء؟ كيف يمكنك أن تخفي مشاعرك وتصبح محايدًا؟ والسؤال الذي يُطرح الآن مع الانتشار الرهيب للصور التي نراها يوميًّا على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ما زال بإمكاننا أن نتأثر بها؟ ذلك الانتشار والفيض من الصور والمعلومات يكاد يعمينا.

اقرأ أيضًا: فرانشيسكا وودمان: فوتوغرافيا التعري والاختفاء

يُصدَّر كتاب «حياة الصورة وموتها» لـ«ريغيس دوبري» بالآتي: «في يوم من الأيام، طلب أحد أباطرة الصين من كبير الرسامين في القصر محو الشلال الذي رسمه في لوحة جدارية، لأن خرير الماء كان يمنعه من النوم. وقد أتتنا نصحية بأن على المصابين بحُمَّى أن يتأملوا رسومات للمنابع والأنهار والشلالات، فلذلك فضلٌ على صحتهم، وإذا ما أصاب الأرق أحدًا يومًا ما، فليتأمل ينابيع الماء، فسيصبح النوم يسيرًا عليه. في المثالين معًا، ثَمَّة حضور يخترق التمثيل، إذ أن رطوبة الأثير الذي يتأمله المُشاهد تمر إلى جسده، والصورة تشتغل بوصفها سُلطة فعلية. كيف كان ذلك ممكنًا؟ ما الذي تغير في أعيننا حتى تكُفَّ صورة مياه النبع عن ري عطشنا، وتعجز صورة نار عن تدفئتنا؟