من بين قواعد الكتابة الكثيرة، هنالك قاعدة تقول: اكتب دائمًا عما تعرفه، فإذا استنفدته ولم يعد لديك شيء منه، اذهب لفعل المزيد، لمعرفة المزيد، ولا تقرب القلم وليست لديك خبرة جديدة. هذا جيد، ومفهوم بالطبع، الخبرات الحقيقية تعطي صدقًا وقوة للكتابة، والكتابة نفسها بهذا المعنى ليست هربًا من الحياة إلى الورق، بل هي محاولة للفهم والتعبير عما يعيشه الإنسان، وطرح زوايا جديدة للرؤية يتعلم معها الإنسان أكثر.

لكن ماذا عن تأثير هذا النوع من الحياة على وعي كاتب كرَّس عمره محاولًا التقاط اللحظات ونسجها في قصة؟ هل تستطيع الكتابة تملُّك الكاتب حدَّ إفقاده القدرة على تمييز ذاته الكاتبة عن ذاته الإنسانية؟ بالأخص إذا كان الجو الأدبي والثقافي المحيط يدفع الكاتب دفعًا لأن يبذل كل ما لديه بهدف أن يصير الأفضل.

«كنت أحاول الكتابة، ثم وجدت صعوبة بالغة في معرفة ما أشعر به حقًّا، وليس ما كان مفترضًا بي أن أشعر به ككاتب».

إرنست هيمنغواي في كتاب «Death in the Afternoon».

من أشهر التهم الموجهة لهيمنغواي أنه كاذب، في حكاياته عن نفسه وعن الأدباء الآخرين، عمن يلتقيهم عمومًا، كأنه وهو يحكي حياته يقول ما يتمناه، لا ما حدث فعلًا، أو بتشبيه أقرب للرأفة: كأنه طفل أفلت منه الواقع أمام نظرات أهل ومستمعين يرغب في استدرار إعجابهم وحسب.

أتى هيمنغواي من ساحة أدبية أشبه بمباراة ملاكمة، يجب أن يتسيَّدها بطل وحيد، وعليه التقليل من الآخرين بتفوقه، والغيرة منهم كي يضمن تحفيزًا داخليًّا متصلًا، والتجريح فيهم كلما استطاع كي يؤخرهم عنه.

وفي ساحة الحرب هذه، لم يكن هيمنغواي دون أسلحة، فهو يصور «فيتزجيرالد»، معاصره الموهوب الآخر، وقد أفقدته زوجته ثقته بنفسه لدرجة أنه طلب من هيمنغواي أن يعاين عضوه ويطمئنه على حجمه. تملأ قصص من هذا القبيل كتاب هيمنغواي «وليمة متنقلة»، الذي يحكي عن تعاملاته وصلاته بالكُتاب الأمريكيين المغتربين في باريس أوائل العشرينيات، مثل «عزرا باوند» و«جيرترود شتاين».

لكن ما من كذب يستطيع الصمود طويلًا أمام كاتبي السير المنشغلين بالتنقيب في حياة الأدباء.

حَصرُ الرأي عن هيمنغواي في الجانب السيئ بعد وفاته هو مجرد قفز من مبالغة إلى أخرى.

أمضى هيمنغواي سنوات عديدة هو فيها ابن مدلل للشهرة والإعجاب، يحبه الجميع، يصدقه الجميع، ينادونه «بابا» تدليلًا وتبجيلًا، يعتبرونه ممثلًا لنمط حياة يرجونه لأنفسهم، وسفيرًا للأدب لدى عاشقي القراءة والمنتسبين إليها من بعيد، على السواء.

ثم انهار عرشه بتوالي المذكرات والحكايات عنه بعد وفاته، ونشر رسائله الخاصة ورواياته غير المكتملة، فتحولت النظرة إليه لتتضمن إدمان الكحوليات، والشوفينية الذكورية، والاستعراضية، والتحريف، والحقد على كل من سوَّلت له نفسه الإحسان إليه.

لكن الحقيقة أن حصر الرأي عنه في هذا الجانب السيئ هو مجرد قفزة من مبالغة إلى أخرى، ليس لأيهما أن تمسك حقًّا بتعريفه الإنساني والأدبي.

لحسن الحظ، بعد أن دار الزمن دورته واختلفت الصورة التي يكوِّنها الأدباء عن أنفسهم والتي يراهم عليها الجمهور، برزت تحليلات وتفسيرات جديدة، بعضها معتدل وبعضها الآخر مبالِغ في التعاطف.

شخصية هيمنغواي تشبه أدبه، يخفي أكثر مما يُظهر، متراوحًا ما بين الرومانسية اليائسة، والعاطفية الملتهبة، والبطولة الجسدية، والاندفاعية الذكية، والحزن المنكسر، والغضب الحاقد، فلا تدركه إلا كلوحة تشعر بها لكن لا تستوعبها بالكامل، لأن أهم أجزائها مبتور، بتره صاحبها عمدًا كجزء من أسلوبه الأدبي الجديد، الذي يراه أفضل منجَز له: كُن بسيطًا للغاية، احذف المهم، دعهم يشعرون بوجوده الناقص طوال الوقت.

نجح في هذا على ما يبدو في كتابته، وكذلك في صنعه لقصة حياته، التي أجادها حتى ثقلت عليه وتشابكت خيوطها دون حل ولا نهاية، فأطلق عليها رصاصة.

«وكانت قصة بسيطة جدًّا بعنوان (في غير أوانه)، وحذفتُ نهايتها الحقيقية التي تتضمن شنق الرجل العجوز نفسه. أجريتُ الحذف بناءً على نظريتي الجديدة القائلة إنك تستطيع حذف أي شيء إذا كنت تعرف ما تحذف، وهذا الحذف سيقوي القصة ويجعل الناس يشعرون بأكثر مما فهموه».

هيمنغواي في «وليمة متنقلة».

هيمنغواي: روح الأرض

يلتقط هيمنغواي روح الأرض والطبيعة كما تفعل لوحات «سيزان»، ويحقق لها زخمًا انفعاليًّا يعطي لأدبه ألقًا يميزه.

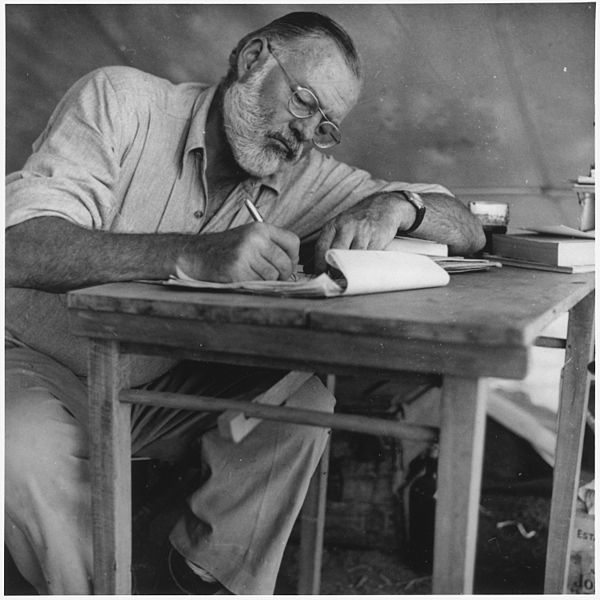

عمل هيمنغواي لسنوات عديدة مراسلًا صحفيًّا، ومن هنا يقول بعض النقاد إنه تعلم الاختزال والبساطة في الكتابة، لكن هيمنغواي يُرجع الأمر إلى بداياته، عندما كان في باريس العشرينيات، وقد أحاط الفتى الطموح نفسه بمجددي الأدب الأمريكي المغتربين، فصار هدفه، مثلهم، خلق أسلوب يخصه وحده، يستطيع عبره أن يفعل ما أرادوا دومًا: الحفاظ على الإيقاع الفني، والنفاذ إلى القارئ، وإشراكه في العملية الإبداعية.

ولأن هيمنغواي شخص عملي للغاية، يفعل أكثر مما يتأمل، قرر استخدام حرف العطف لربط جمل قصيرة مندفعة لا تتوقف، وقلل لأقصى حد استخدام التوصيفات والنعوت.

في كتابه «وليمة متنقلة»، وفي مواضع أخرى عديدة، أقرَّ بأنه استلهم هذا الأسلوب من الرسام الفرنسي «بول سيزان»، الذي بحث هو الآخر عن أبسط الأشكال للتعبير عن الطبيعة واختيار المواضع المناسبة لها بالضبط في الصورة، كي تحمل إيقاعًا وتأثيرًا انطباعيًّا بصريًّا يلتقط روح الأرض والطبيعة.

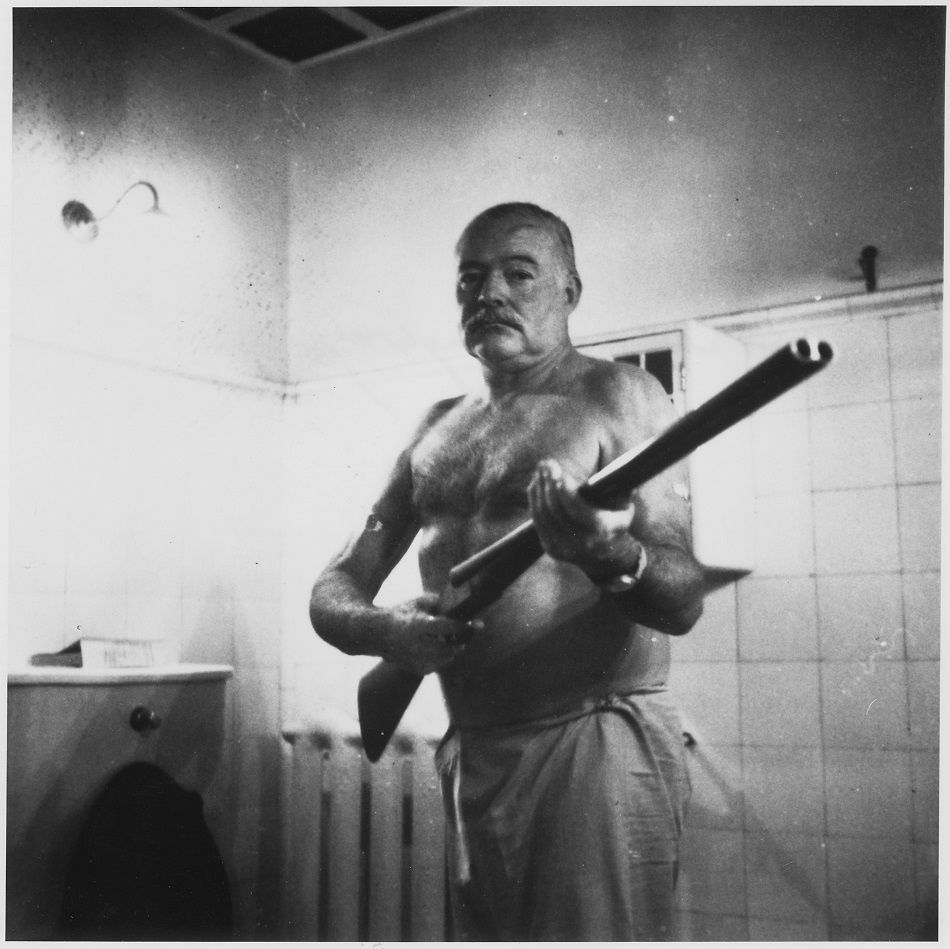

لا أقرب إلى روح الأرض ونباتاتها وكائناتها من هيمنغواي، الذي بدأ حياته مع أب لا يجيد التعبير عن محبته إلا باصطحابه في جولات صيد وتخييم سيواظب عليها في القادم من عمره، وقد ابتاع له أبوه أول بندقية صيد وهو في الثامنة، البندقية ذاتها التي سيستخدمها لإنهاء حياته.

اقرأ أيضًا: لماذا تلاحق لعنة الانتحار عائلة «إرنست هيمنغواي»؟

هذا الشغف المضني بالطبيعة، مع الجمل القصيرة السريعة كخطوات مستكشف أو صياد، وتركيب الوصف كلوحة لونية انطباعية، يلتقط روح الأرض والطبيعة كما تفعل لوحات سيزان، ويحقق لها زخمًا انفعاليًّا يعطي لأدبه ألقًا يميزه عن مجرد استعارة أسلوب صحفي من أجل كتابة رواية.

«وقلت في نفسي: حسنٌ، الآن وقد كتبت قصصي فإنهم لن يفهموها. لا شك في ذلك. ومن الأكيد أنه لا يوجد طلب عليها. لكنهم سيفهمونها بالطريقة التي يفهمون بها اللوحات الفنية. إنها مجرد مسألة وقت، ويحتاج الأمر إلى شيء من الثقة بالنفس».

هيمنغواي في «وليمة متنقلة».

الاستمتاع الأبيقوري الحزين

أفضل ما كتبه هيمنغواي كان في تمجيد الحواس: الاندماج الكامل في العالم والانتباه إليه. ولهذا تجد سُياحه أو حُجاجه يبحثون عن جُمَله الشعرية في باريس والبندقية ونواحي إسبانيا وكوبا وإفريقيا، فقد التقط روح الأماكن التي زارها وأحبها، أكثر من أي كاتب آخر، وبأقل الكلمات، مع توفير دليل سياحي شعوري متقن لأفضل المواضع والأحداث، وحتى أفضل الأطعمة والمشروبات، وكيفية الاستمتاع باليوم من أوله إلى آخره (إن كنت لا تعرف ما تفعل بيومك).

مجَّد هيمنغواي كذلك الأبطال المصارعين للعالم والمهزومين نيابةً عن الجميع، الذين لا يملكون شيئًا سوى محاولة التمتع بما يقع بين أيديهم أو في مدى حواسهم، ويدمجون ما بين الأبيقورية الباحثة عن اللذة، والحزن الملازم لأجيال ما بعد الحروب (الحربين العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية)، التي عبَّر عنها هيمنغواي بكل المقت لها، وبكل التمجيد لأي بطولة إنسانية تقلدت شجاعة ونبلًا، وسط عالم ينسى كثيرًا ما بحوزته من لذة وجمال بسيط وسهل ومتوافر.

الجوع وتوجيه دفة اللذة

استمتع هيمنغواي حتى بالجوع واستخدمه لصالحه، جزء من الإمعان في الالتذاذ بالعالم، حتى في أصعب حالاته وأبعدها عن مدى الاستمتاع، محاولًا الضغط على نفسه لإخراج أفضل ما فيها، فاستغل فقره وقرص الجوع لمعدته لاستكشاف باريس ورسم خريطة سير تبعده عن أماكن عرض الطعام فيها، وتوصله إلى مرحلة الخفة والصفاء الذهني التالية لوجع الجوع، كأنه صائم هائم في عالم الفن، فيلتقط أفكارًا مختلفة، ويقرأ أرواح فنانين آخرين بتركيز أكبر.

يقول بعض كاتبي سيرة هيمنغواي إنه لم يكن فقيرًا حقًّا بما يبرر جوعه، فقد كانت زوجته حينها ثرية. وإن كان هذا حقيقيًّا، فالفصل الذي يصف فيه جوعه «الجوع تهذيب جيد» في الكتاب المفترض أنه مذكرات في أغلبه، «وليمة متنقلة»، درس إبداعي في تفوق الخيال على الحقيقة، واختلاط الصدق بالكذب في جمالية رائعة، تجعلك ترى عن قرب كيف يُصنع الأدب داخل الكاتب، قبل أن يحمل توصيف قصة أو رواية.

قد يهمك أيضًا: هل تشفينا الكتابة؟

الشاعرية الطفولية: العالم كله مخطئ إلا أنا

مَلَك هيمنغواي قدرًا لا بأس به من الاستغراق في الذات، والنظر لاحتياجاته وكأنها قوانين العالم، وأخطائه الشخصية ككوارث كونية لا يد له فيها.

تبدأ رواية «ولا تزال الشمس تشرق» بضمير الراوي العليم الذي يقدم شخصية ثانوية هي «روبرت كون»، حتى لتظن أنه البطل وأن هيمنغواي (الكاتب) هو من يحكي، ثم يأتي ضمير الشخص الأول لتعرف أن البطل «جاك بارنز» هو من كان يحكي، وكأن هيمنغواي يستخدم روبرت كون كمشهد افتتاحي، أو كمجرد ستارة يرفعها تدريجيًّا ليكشف عن بطله الحقيقي فيعطيه أهميته المستحقة.

يحمل كل أبطال هيمنغواي الرئيسيين جزءًا من ذاته، ويشبهونه كثيرًا بطريقة أو أخرى، لذا فبوضعه مكان جاك بارنز، تبدو هذه المقدمة الافتتاحية كأنها تمثيل لعلاقة هيمنغواي بالآخَر، فالآخرون دائمًا وسيلة لعرض ذاته وتقديمها وتلميعها، هذه الذات التي، رغم عيوبها الواضحة وهزيمتها، لن تكون أبدًا أقل قدرًا ممن حوله الذين هم أسوأ بكثير وأعمق تيهًا.

في مقال يحكي مقابلة جرت بينه وبين الصحفية «ليليان روس» مع جريدة «النيويركر» في الخمسينيات، يبدو هيمنغواي كطفل عجوز، تهتم زوجته بتفاصيله ويلعب هو متوقعًا تلقِّي الحب والتقدير على كل تصرف يصدر منه، غير مدرك لمعاني النظرات الممتعضة التي يلقيها عليه من حوله.

بالتأكيد في المقال كثير من التحيز ضده، لكنه يحمل شيئًا من الحقيقة، فهيمنغواي كان يملك قدرًا لا بأس به من الاستغراق في الذات، والنظر لاحتياجاته وكأنها قوانين العالم، وإلى أخطائه الشخصية على أنها كوارث كونية لا يد له فيها، كانفصاله عن زوجته الأولى «هادلي ريتشاردسون» لوقوعه في غرام أخرى ثرية (زوجته الثانية «بولين فايفر»)، وهو ما يرجعه إلى صعوبة العالم وطباع الأثرياء الامتلاكية والتوالي المربك للأحداث المفجعة لأسباب جبرية خارجية، إما لأن الكون هكذا، وإما لأن المشكلة في الآخرين، لا في نفسه أبدًا.

لكن ربما لم يعرف هيمنغواي الندم، لا لأنه كان مجرد شخص أناني، بل لأنه ما كان يملك التوقف عن الفعل، عن تعاطي المغامرات والبشر، في نوبات هوسه المتلاحقة العنيفة، هوس بالأفعال، بحروف العطف، وعدم التوقف كثيرًا أمام التحليلات الشعورية، بل إعطاء لمحات مفاجئة صاعقة للقارئ عنها، كتعبير لغوي أصدق ما يكون عن ذات كاتب، يستكشفها معهم، ولا يدَّعي معرفة بنفسه أكثر من معرفتهم عن أنفسهم وقت الفعل، سيعرفها في ما بعد، وهو يتأملها أو يكتبها، لكن لأنه يحاول أن يكون صادقًا «أدبيًّا»، سيخبرهم عن نفسه كما حدثت وقتها، بكل الجهل والمفاجآت.

«قال ديفيد:

- أنا أجيد الكتابة عن الآخرين، من الناحية الحرفية والعملية. لا أقول ذلك بقصد التباهي والادعاء، لكن لا أحد يا ماريتا يعرف شيئًا عن نفسه عندما يكون داخل إطار الموضوع ذاته. نفسك هنا لا تستحق التفكير، وقد يكون ذلك مخجلًا في الوقت ذاته.

- لكنك تعرف بعد ذلك.

- بالتأكيد، أحيانًا».

هيمنغواي في «جنة عدن».

البحر وقصص الجنيات

يملك هيمنغواي قدرة مذهلة على استعاده ذاته في مراحلها المختلفة، ووضعها على الورق بعد أن تكون سنوات طويلة قد مرَّت عليها، فرواية «وداعٌ للسلاح» كتبها بعد 10 سنوات من معايشته للحرب العالمية الأولى، و«وليمة متنقلة» كتبها في الخمسينيات عن فترة العشرينيات، و«جنة عدن» استعاد بها طفولته وعلاقته بوالده، وكذلك فترة زواجه الأول من هادلي.

لكن المذهل حقًّا قدرته على استعادة الطفولة وهو في كهولته، ودمجهما معًا في قصة تحمل روح حكايات الجنيَّات وأحلام البطولة الأسطورية، ومهاراته الوصفية المبهرة التي استغرقت سنوات عمره الكتابي كلها كي تنضج، وحزن وحدته، وصراعه الذي لم يتوقف مع عالَم انتقد آخر رواياته «عبر النهر ونحو الأشجار» وقلل من شأنه، فذهب وحيدًا كي يصطاد سمكة أكبر من أي سمكة، فجاءت «العجوز والبحر» بلغة شعرية تقطر يأسًا وأملًا.

«ومن الذي هزمك؟

أجاب بصوت عالٍ:

لا شيء، أنا الذي أوغلت بعيدًا».

هيمنغواي في «العجوز والبحر».

أبرز ما في هذه القصة الطويلة هو لغة حكيها كأنها قصة أطفال، الحكي البسيط جدًّا كي يسع الحزن الذي لا يستطيع الرجل العجوز الحنون التعبير عنه إلا في صيغة حُلمية أسطورية تناسب الطفل المستقر داخله، فلا يفزع من مخاطر البحر التي سيريه إياها، وأسماك القرش الجائعة التي سيقتلها من أجله، وبالأخص، ليتمكن من التعبير عن وحدته العميقة جدًّا بمكابرته الدائمة، برفضه الاعتراف بحجم هَمِّه وثقل أزمته، فيخفيهما عن الأعين، حتى عن عينيه.

كانت هذه الرواية آخر أعماله القصصية المكتملة التي نُشرت في حياته.

جنة عدن: الجانب المخفي جدًّا من اللذة

تنزع رواية «جنة عدن» تهمة الذكورية عن هيمنغواي، إذ تؤدي المرأة فيها طقوس توحيد بينها وبين زوجها، ويتبادلان الأدوار في سيولة جنسية كاملة.

«كانت قوارب الصيد قد انطلقت بالفعل، انطلقت في الظلام مع أول هَبَّة نسيم، فاستيقظ الشاب والفتاة وسمعا صوت القوارب، فالتفَّ كلٌّ منهما في حضن الآخر تحت ملاءة السرير وناما ثانية. وفي حالة ما بين اليقظة والنوم، مارسا الحب مع غبش الصباح، وإن كانت الحجرة لم تزل معتمة إلى حد ما. بعدها استلقيا في سعادة وإرهاق، ثم مارسا الحب مرة أخرى. بعد ذلك شعرا بالجوع الشديد لدرجة أنهما اعتقدا أنهما لن يظلا على قيد الحياة حتى موعد الإفطار، وها هما الآن في المقهى يأكلان ويرقبان البحر والمراكب الشراعية. وكان هذا يومًا جديدًا آخر».

هيمنغواي في «جنة عدن».

نُشرت رواية «جنة عدن» بعد وفاته، غير مكتملة، وكانت، مع رسائله التي نُشرت في مخالفة صريحة لوصيته بعدم إبرازها للعلن، دعوة لقراءة مختلفة لأدب هيمنغواي الذكوري الصلب، كما افتُرض قبل ذلك. حفَّزت الرواية المهتمين بهيمنغواي على إعادة النظر في أدبه، ووفرت لمحبيه فرصة ذهبية للدفاع عنه، وإزالة تهم التعصب والذكورية الخالصة عن أدبه.

تصوِّر الرواية الجنة كما يراها هيمنغواي: رجل وامرأة، وعشق، وطعام، وكتابة، وطبيعة جميلة، ثم شيطان يدخل في صورة تدمير لهذا الحب، لضعفٍ في المرأة أو جنون ألمَّ بها.

ومع أنه ألقى باللائمة في الرواية على الجانب الأنثوي، ترى الكاتبة «ماري ديربون» أن في هذه الرواية نزعًا لتهمة الذكورية عن هيمنغواي، لأن المرأة تؤدي فيها طقوس توحيد بينها وبين زوجها (صبغ الشعر بنفس اللون، واكتساب سُمرة واحدة)، ويتبادلان الأدوار في سيولة جنسية كاملة (تأخذ هي دور الذكر أحيانًا، وتستعين بقضيب صناعي).

لكن الكاتب الأمريكي «آدم غوبنيك» يوضح أن هذا لا يقرب للسيولة الجنسية والتسامح في شيء، لأن ما يحدث في الرواية مجرد تبادل أدوار، ولا يرى في هذه المحاولات التأويلية الجديدة أي فائدة، فذكورية أدب هيمنغواي تحمل كثيرًا من الأشياء الجميلة أيضًا، وهو في غير حاجة إلى دفاع قائم على أسس ضعيفة، يكفيه حبه للشجاعة، واستعداده المذهل للاحتفاء بالفشل إذا جاءت به البسالة، وشعوره الدائم ببؤس الوجود الإنساني، وجاهزيته مع هذا للتمتع بكل لذة مهما صغرت، إضافة إلى تغليف نثره بجمالية شعرية رشيقة مذهلة.

لكن ما يهمني أنا في هذه الرواية هو تعاملها المباشر مع ذات هيمنغواي، ذكرياته وحواراته الداخلية بشأن الكتابة، طريقة استخلاص الأدب من اليومي ومن الماضي وخبراته، روتينه اليومي، وعرضها العملي للدرس الذي واصل هيمنغواي تأكيده: إمكان التدرب على الكتابة شيئًا فشيئًا حتى امتلاك ناصيتها، بطقوس يومية ثابتة تستخرج من الذات ماهيتها، وتصبها على الورق بصدق لكن ببصيرة أدبية تحتفظ للكاتب بتفوقه على قرائه، وهو ما يمكن أيضًا وصفه بالتلاعب الذكي، لأنه يشبه عرضًا سحريًّا جاءه القارئ برغبة في الاستمتاع والاكتشاف، وعلى الكاتب أن يؤدي ما عليه كي يستحق أجره في نظر القاريء، والأهم: كي يستحق حياته في نظر نفسه.

هيمنغواي: حتى الكتابة يمكن أن تُؤخذ عنوة

بعد كل هذه المحاولات للإمساك بشيء منه بغير يقين سوى ما تُشعرنا به اللوحات أو القصائد، يمكننا دومًا النظر إلى هيمنغواي على أنه فتى تعرف إلى العالم أول مرة في أحراش ولاية ميشيغان، باحثًا عن الطرائد بصحبة والده، لا يجد لعبة أخرى تقربه من ذاته ومن أبيه سوى القنص وإثارته.

أحب هيمنغواي العزلة كثيرًا حدَّ مقت الآخرين، لأن وجودهم يعني إبطالها، وأحب معها القراءة، ثم جاءه عمه بوظيفة مراسل صحفي، فوجد في نفسه قدرة على الكتابة أكبر من وظيفته المحدودة، ووجد العالم الأدبي أكثر رحابة من غابات طفولته، ورأى في الكتابة طريدة تستحق بذل الحياة من أجلها: ترهقه، يتقنها أحيانًا، تفلت منه أخرى، حتى تمكن منها تمامًا باعتراف العالم كله، وأخذها عنوة حقًا.