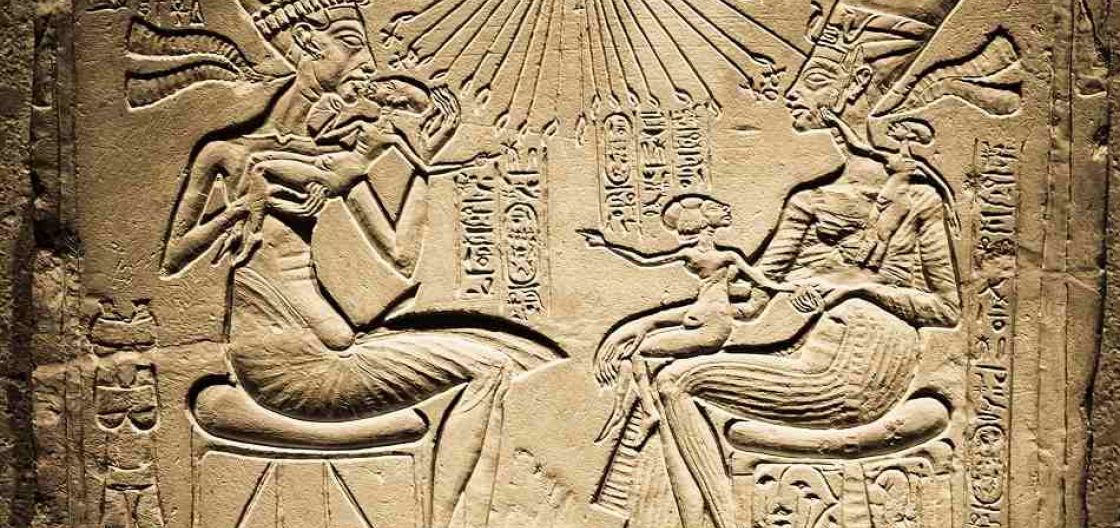

اعتادت الأدبيات تقديمه باعتباره الرجل النبيل المستنير السابق لعصره، ذلك الذي أدرك ما لم يدرك معاصروه، فأضاعه زمانه. إنه أمنحتب الرابع المعروف لاحقًا بـ«إخناتون»، صاحب ما يوصف بـ«الثورة الدينية»، وأقدم دعوى للتوحيد، والرجل الذي حاول أن يحد من طمع كهنة آمون وتسلطهم، إلى آخر تلك الصفات «النبيلة» التي تروق لأصحاب القراءة المثالية للتاريخ.

مَن اعتادوا تقديم الملك المصري بهذه الصورة جانبوا الصواب، فصفة إخناتون التاريخية أنه «مَلِك»، ولذلك ينبغي أن ينطلق تقييمه من «أعمال الملوك» من سياسات وحروب وحكم ونظم إدارة، وليس من «أعمال الرسل والشعراء». فلا يصح أن تُختَصَر حياته في أفكار دينية أو أناشيد تعبدية بينما تُهمَل إدارته الداخلية وسياساته الخارجية.

عن هذا الجانب غير المطروق من حياة إخناتون، عن الوجه القبيح لذلك الذي أضاع مملكة آبائه، نتحدث.

إخناتون: أخطاء شائعة عن «الثورة» الدينية

وصْفُ موقف إخناتون من الألوهية، وفرض التوحيد على المصريين لصالح آتون، بـ«الثورة» هو من قبيل المبالغة. فالثورة عادة ما تكون ذات منطلق شعبي، أو تكون لها على الأقل قاعدة شعبية، ودافعها الإحساس بالظلم بغض النظر عن وقوعه ومدى تحققه، إضافة إلى أن إصلاحاتها لا تُفرَض «من فوق»، وإلا لجاز وصف سياسات من فرضوا أديانهم أو مذاهبهم من الملوك على الدول والشعوب بالثورة، مثل «هنري الثامن»، ملك إنجلترا، حين انشق عن كنيسة روما، أو قرار الإمبراطور الروماني «ثيودوسيوس الأول» بفرض المسيحية كدين رسمي حصري للدولة.

كذلك، فإن هناك خطأ شائعًا أن إخناتون أول من ابتدع الانتصار لإله الشمس على الإله الرسمي آمون. ويرد على هذا سليم حسن في «موسوعة مصر القديمة» بتأكيده أن الصراع بين معسكري الإله آمون وإله الشمس قديم منذ عهد تحتمس الرابع الذي قلَّص من سلطات كهنة آمون، وتعبَّد لإله الشمس، ثم علا آتون درجة في عهد أمنحتب الثالث (والد إخناتون) الذي أظهر تبجيل قرص الشمس.

يفسر «جيمس هنري بريستد»، في كتابه «فجر الضمير»، هذا التوجه بأن المصريين منذ انتقلوا في عهد خلفاء أحمس، وبخاصة تحتمس الثالث، من حالة الدولة إلى حالة الإمبراطورية، وامتدت مناطق نفوذهم إلى الشام والعراق والأناضول، أدركوا فكرة «عالمية الدولة»، واحتاجوا إلى إله أكثر شمولية من آمون، وهو ما توفره الشمس التي تسطع على العالم كله.

القارئ في الكتب التي تناولت أديان المصريين القدماء، مثل «الديانة المصرية القديمة» لعبد الحليم نور الدين، أو «ديانة مصر القديمة» لـ«أدولف أرمان»، يلاحظ أن المصريين أوجدوا حلًّا وسطًا بين آمون وإله الشمس، هو «رع حور أختي»، وفي مرحلة لاحقة ضموا رع الشمسي مع آمون في شخصية الإله «آمون رع».

وبينما كان صراع الألوهية السابق ينصبُّ على «أي الآلهة أجدر بالسيادة» دون إنكار باقي الآلهة، وهو ما يوصف بالوحدانية، فإن إخناتون أنكر أصلًا ألوهية أي إله سوى آتون، وهو ما يوصف بالتوحيد، ويمكنك هنا مراجعة تعريف فراس السواح للمصطلحين في كتاب «الرحمن والشيطان».

لم يعبد إخناتون قرص الشمس، وإنما استخدمه كرمز للإله الذي تصفه أناشيد إخناتون بكلية القدرة وتجاوُز كل الحدود والصفات.

اقرأ أيضًا: تاريخ الصوفية في مصر من عصور الفراعنة إلى شيوخ الطريقة

الطاغية يفرض دينه بالقوة

تلك الأدبيات التي تقدم إخناتون باعتباره «نبيًّا رقيقًا يبشر بدين الحق بين قوم جاحدين منغلقي العقول» تنافي أمرًا واقعًا، هو أن إخناتون فرض دينه بقوة سلطته لا بالتبشير. فالتبشير يحتاج إلى زمن وجهد، والإيمان بالدين المُبشَّر به يستغرق فترة طويلة. انظر مثلًا مدة انتشار أديان تبشيرية مثل المسيحية والإسلام، وقارنها بفترة سيطرة عبادة آتون على مصر.

واقع الأمر أن عبادة آتون لم يبشر بها برقة ملائكية، ولم يروَّج لها باعتبارها «دينًا عالميًّا للحب»، وإنما فُرِضَت بأمر ملكي. ففي العام الرابع أو الخامس من حكم إخناتون، حسب كتاب «الفرعون المارق» لـ«دونالد ريدفورد»، انتقل الملك إلى عاصمته الجديدة أخيتاتون، معلنًا بشكل رسمي مقاطعة العاصمة التاريخية طيبة، ومن هناك بدأ في تنفيذ سياسته الدينية.

فقد فُرِضَت عبادة آتون وحده، وأغلِقَت معابد الآلهة الأخرى، وصودرت ممتلكاتها. في البداية كان المستهدَف من هذه الإجراءات هو الإله آمون ورجاله، ثم توسع الملك في نقمته حتى شملت كل الآلهة الأخرى. وانطلقت بأمر الملك معاول المخربين تكشط أي أسماء لتلك الآلهة من على جدران المعابد والمقابر، حتى إنه محا اسم أبيه أمنحتب الثالث لتضمنه اسم آمون.

في كتاب «فجر الضمير»، يصف بريستيد مدى القمع الديني الذي مارسه إخناتون ضد عبادة أو تقديس غير آتون، فيقول إن المصريين وجدوا أماكنهم المقدسة وقد عُبِثَ بها، ومعابد آلهتهم وقد أُغلِقَت وطُرِدَ كهنتها، وأموال المعابد وقرابينها وقد صودرت، وحُظِرَ حتى التلفظ بأسماء الآلهة القديمة ولو عفوًا. وتوقفت أعياد أوزيريس، بل ولم يستطع الفلاح أن يصنع تلك التمائم التي كان يضعها في الحقل لطرد الأرواح الشريرة، وصار آتون يحاصر حياة المصريين في كل مكان.

تلك السيطرة الدينية، هل يُعقَل أن تكون قد تحققت فقط بالتبشير؟ أم أن القارئ يستنتج أن وراءها «قبضة قوية» استطاعت فرضها؟

بالفعل كانت لإخناتون «قبضته» هذه، ففي عاصمته الجديدة انتقلت معه حاشية من المنتفعين والراغبين في «ركوب الموجة»، وأصبحوا منفذي سياساته، والجند الملكي، وإن كانوا أكثر تخففًا من الصرامة العسكرية المعتادة في طيبة، إلا أنهم كانوا يلازمون الملك الذي كان قد استطاع في الأعوام السابقة لإعلانه موقفه الديني أن يشكل حزبًا من منافسي كهنة آمون ليضربهم بهم مستقبلًا، هذا الحزب شكَّل أغلب تلك الحاشية.

ما يؤكد وجود قبضة قوية للملك أن هناك رواية يذكرها كتاب «الفرعون المارق» عن مؤامرة دُبِّرَت لاغتيال إخناتون على يد بعض كهنة آمون، فتمكن بعون بعض رجاله من معرفة تفاصيلها مسبقًا والقبض على الخلية التي كانت تستعد لتنفيذها. أي أن حكومته كانت لها عيون وأيادٍ باطشة، ولم يكن ذلك المسكين عديم الحيلة كما يُصوَّر.

تلك السياسات تصنفه تاريخيًّا كطاغية، حتى وإن لم يتمكن من الاستمرار في الإمساك بزمام الأمور.

حماقة تضييع الإمبراطورية

في رواية «أمام العرش» لنجيب محفوظ، يبرر إخناتون تخليه عن مناطق نفوذ مصر في الجناح الآسيوي من الدولة بأنه أراد أن يجمعهم الإله الواحد، وليس أن يحكمهم بالقوة. وهو تفسير إن كان يخدم الغرض الأدبي للرواية، إلا أنه لا يخدم الواقع التاريخي.

يحدثنا الدكتور محمد رأفت عباس، في كتابه «الجيش في مصر القديمة»، عن أن ملوك مصر منذ أحمس الأول قد أدركوا بعد انتهاء محنة الاحتلال الهكسوسي أهمية البُعد الآسيوي وضرورة مد السيطرة المصرية للشام وما وراءه، وأن الأمن القومي المصري يبدأ من جنوب الأناضول. لذلك طارد أحمس الهكسوس في بلاد الشام، ومد تحتمس الثالث حدود مصر ونفوذها إلى الشام والعراق، بل حتى ما وراء دجلة والفرات.

لم يكن الحكم المصري لتلك المناطق مباشرًا، بل كان من خلال أسرات حاكمة موالية لمصر تدير البلاد باسم الملك المصري، وتقدم له العون في تأديب المتمردين، وترسل له الجزية بشكل منتظم، بل وترسل أمراءها صغارًا إلى بلاط الملك المصري ليتعلموا الولاء له. فضلًا عن دول لم تدخل في دائرة النفوذ، وإنما كانت على علاقة هي مزيج من الولاء والصداقة، مثل دولة «ميتاني» شمالي دجلة والفرات، التي تعاظم ارتباطها بمصر، وخصوصًا في عهد الملك أمنحتب الثالث، بسبب وجود منافس إقليمي لها معادٍ لمصر هو دولة الحيثيين في شمال وَسَط هضبة الأناضول.

كانت سياسة إخناتون متراخية مع الجبهة الشمالية التي تحتاج إلى الشدة، وعنيفة مع الجبهة الجنوبية التي تتطلب اللين.

في كتابَي «الجيش في مصر القديمة» و«الفرعون المارق» نقرأ نصوص رسائل استغاثات مستميتة من حكام وأمراء الممالك الموالية في المساحة من جنوب الشام حتى شمال العراق، يناشدون ملك مصر إرسال العون لهم للتصدي للمتمردين الموالين للحيثيين من ناحية، وللحيثيين أنفسهم الذين كانوا يتحرشون بمناطق النفوذ المصرية من ناحية أخرى.

ازداد الطين بلة حين بدأ بعض أمراء الحرب المغامرين من الإمارات السورية في ضرب جيرانهم وغزوهم لتوسعة مناطق نفوذهم، مع ادعاء الولاء لمصر في نفس الوقت.

أشهر هؤلاء المشاغبين كان «عزيرو» الذي أصبح مصدر صداع لمصر إلى حد أن خرج إخناتون من ذهوله عن الجبهة الخارجية، وأرسل يعنفه لتصرفاته، ويستدعيه إليه لمحاسبته. وبقي عزيرو هذا يماطل بينما كان يبتلع الإمارة تلو الأخرى، ثم أخيرًا توجه إلى أخيتاتون، حيث استطاع أن يقنع إخناتون بأنه باقٍ على الولاء، وأن ما حدث مجرد نزاع داخلي لا يُخرجه من طاعة الملك. وبعد أن عاد ذلك الأمير المشاغب إلى بلاده سرعان ما أعلن الانشقاق عن مصر والانضمام إلى جبهة الحيثيين.

أما على الجبهة النوبية، فكانت سياسة إخناتون مختلفة، إذ اهتم بتجنيد النوبيين في قواته، وجعل النوبة منفى للمناوئين له، لكنه لم يتردد في أن يوقع مذبحة بين بعض المتمردين النوبيين، فقد أرسل أحد قادته لاجتياح بلادهم ليعود بالأسرى، ثم أعدم كثيرًا منهم حرقًا.

أي إن سياسته كانت متراخية مع الجبهة الشمالية التي تحتاج إلى الحزم والشدة، وعنيفة مع الجبهة الجنوبية التي تتطلب اللين والتفاهم.

كان من الطبيعي إذًا أن تفقد مصر نفوذها الخارجي، ولذلك أصبح عليها أن تنتظر حتى عهد رمسيس الثاني كي تستعيده.

اقرأ أيضًا: المعارضة السياسية في مصر القديمة: سخرية بالرسم وثورات مسلحة

من أسقط إخناتون؟

الشائع أن إخناتون أسقطته تآمرات كهنة آمون. ويحب أصحاب القراءة الثورية للتاريخ تلك الفكرة باعتبارها نموذجًا لمعاداة رجال الدين والمال لأصحاب الأفكار الثورية.

لكن الشعب بمختلف فئاته هو من أسقط إخناتون، قبل أن يموت وحيدًا في عاصمته أخيتاتون، ذلك الموت الذي يمكن أن يُعتَقَد أنه بفعل فاعل، إلا أن هذا الفاعل المُفتَرَض لم يكن سوى من أطلق رصاصة الرحمة على ملك سقط بالفعل.

إخناتون بسياساته كان قد أغضب فئات مختلفة ومتنوعة من الشعب، وبلغ بها حد المناداة بخلعه.

إغلاقه المعابد وفرضه عبادته بالقوة أغضب الكهنة وكل من يحمل ولاءً لهم من الشعب. وإيقافه بناء أي معابد سوى لإلهه أثار حفيظة البنائين والمهندسين والمثَّالين والنقاشين لأنه أوقعهم في البطالة. وفئة المشتغلين بصناعة الخبز، مِن المزارع المشتغل بزراعة القمح حتى الخباز مرورًا بالطحانين، تضررت من تحريم خبز الشعائر المقدم في القرابين. والكُتَّاب كذلك أصابهم الضرر بسبب تحريم كتابات «كتاب الموتى» التي كانت من مصادر رزقهم.

سياساته الخارجية أثارت عليه أخطر قوة في عصر الدولة الحديثة: الجيش. فالجيش المصري المعتز بانتصاراته وتاريخه منذ عهد أحمس وجد تلك الانتصارات تُهدَر وتُنثَر هباءً بتراخي الملك عن حفظ ذلك الإرث الثقيل.

كانت النتيجة الطبيعية أن يتزامن تصاعد التذمر والغضب مع انسحاب أفراد الحاشية من أخيتاتون تدريجيًّا، ومنهم نفرتيتي نفسها زوجة الملك وشريكته، حتى إعلان موته بشكل غامض مثير للشكوك، ومرور مصر بفترة انتقالية مضطربة أعقبها تولي حور محب (الذي كان قائد جيش إخناتون قبل أن يتخلى عنه بدوره) العرش ليمحو آثار ملكه السابق.

إذًا، الثورة على إخناتون لم تكن مجرد ثورة كهنة يخشون على ثرواتهم، بل كانت ثورة شعب بمختلف طوائفه لا يحتاج إلى من يحرضه على الملك المارق.

عندما نُقَيِّم الشخص التاريخي، فإن تقييمه يكون بصفته التي شغل بها مساحته من التاريخ، والصفة الأولى لإخناتون هي أنه ملك مصر، فمهما بلغت جاذبية أناشيده وبلاغتها، ومهما أعجبت البعض فكرة تبكيره بالتوحيد، فإن كل ذلك لا يعفيه من المسؤولية التاريخية التي ألقاها عليه منصبه. تلك المسؤولية التي أثبت عجزًا كارثيًّا عن تحمُّلِها، وهو العجز الذي، للغرابة، تجاهله أصحاب القراءة الرومانسية للتاريخ.