كلما شاهدت شهيرة على شاشة التلفزيون أو من خلال الصور الفوتوغرافية مؤخرًا، عائدة إلى الحياة العامة بفرح مشوب بالحزن، برغبة مبعوثة من الاختفاء إلى الظهور، بشعر مصبوغ باللون الأشقر وملابس عصرية وجمال يحاول مقاومة الزمن، تلح عليّ وبقوة فكرة خسائر هذه الإنسانة كفنانة وامرأة تحت ضغط «الحياة التقليدية» التي تحكمها علاقات ومقاييس ذكورية، والتي شكلت حياتها وربطتها بزوجها الفنان محمود ياسين، كما وتحت إكراه العادات والتقاليد وإلحاح الشعور بالواجب ووطأة الإحساس بتأنيب الضمير.

فكرت كثيرًا قبل كتابة هذا المقال في تدخله الفج في الحياة الخاصة لزوجين لا أعرف الكثير الخاص عنهما حقيقة، كما وتفكرت في التأثير السلبي لما يُكتب عادة تعديًا على حياة المشاهير الخاصة، وفي المعنى التطاولي لهذا التصرف وأثره الذي قد يكون مؤلمًا للمعنيين. إلا أن ما دفعني للاستمرار في الكتابة هو أن موضوع المقال ليس شخصيًا ولا شخصانيًا، فلا أنا أعرف خصوصيات حياة هذين الزوجين ولا أنا ذات علاقة خاصة بهما أو بعائلتهما لتكون هناك شخصانية في الموضوع. كل ما هنالك أن شهيرة المرأة والإنسانة تمثل نموذجًا كلاسيكيًا للمرأة الواعدة الطموح عمومًا والعربية تحديدًا، والتي ينتهي بها المآل إلى غير ما تمنت وطمحت وحلمت، لتجد نفسها وقد سبقها الزمن تقف وحيدة خالية الوفاض من الأحلام التي كانت والوعود التي قطعتها على نفسها.

في ذلك، يستعرض تاريخ حياة شهيرة الخط الكلاسيكي لحياة المرأة العربية الواعدة بنجاحها، بكل تقليدية هذا الخط وبكل النتائج المتوقعة عند نهايته، وذلك على الرغم من ابتعاد ظروف مهنتها عن التقليدية تمامًا. شهيرة، كما أغلبية جيدة من نساء العالم العربي، ورغم اختلاف طبيعة وظروف حياتها، عاشت طبقًا لفرضية كانت ولا تزال مهيمنة وبقوة، ذات آثار حية تنبض، فرضية قسرية صارمة، في تطبيقها تقضي على المعنى في حيوات النساء وتنتزع لذة العيش منهن.

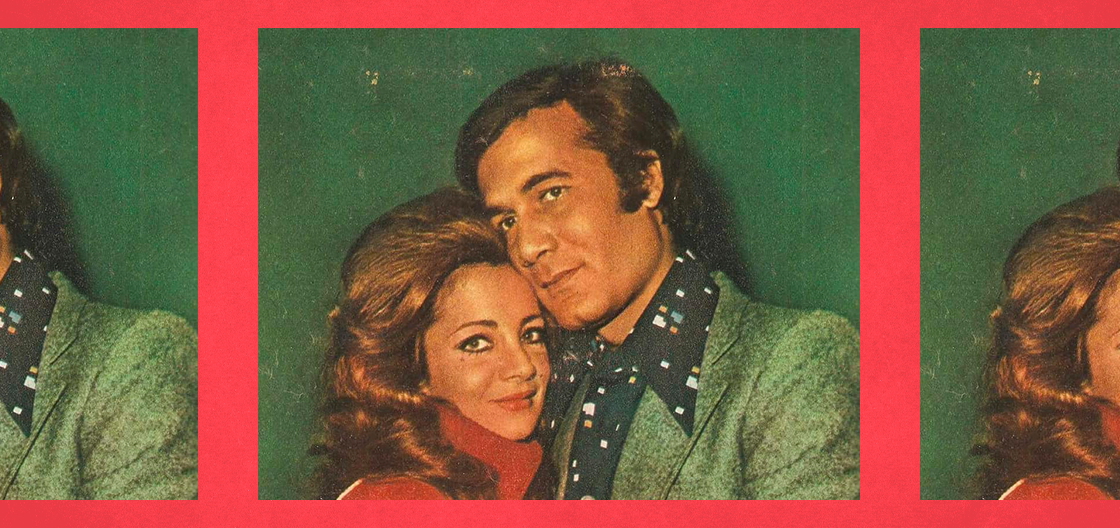

لا بد أن الحكاية بدأت بأن تزوجت شهيرة زميلها الوسيم الصاعد محمود، لتبدأ حياتها بأحلام كثيرة وكبيرة تعاهدت عليها هي وشريك حياتها، خصوصًا وأنهما التقيا بحكم عملهما (أعتقد أن محمود كان قد بدأ التمثيل وقتها، فيما كانت شهيرة لا تزال تدرسه) في مجال عام واحد. لكن الدنيا لها مسار دومًا ما يفترق بالرجال والنساء، خطه الرجالي معبّد مضياف أكثر بكثير من خطه النسائي، الذي عادة ما يكون مليئًا بالحفر والمستنقعات، وفي أحايين مُعتَرض بالجبال الشاهقة أو البحار العميقة، وفي أحايين أكثر رعبًا مُخترق من الوحوش الضارية المفترسة.

لا بد أن محمود كان زوجًا طيبًا في أغلب الأوقات، عصبيًا أحيانًا، كثير الخروج والانشغال، معرضًا للزلات والأخطاء «البسيطة» من النوعية التي لا بد أن تُغتفر، لأنه رجل ولأن الحياة «لازم تمشي». لكنه كان طيبًا لا شك، لربما مُحبًا مظهرًا لهذا الحب بين الوقت والآخر، حين يجد دقائق قليلة بين الأفلام الهائلة التي كان بطلها إبان الثمانينيات والتسعينيات، كريمًا معطاءً و«مكفي بيته ومش مخليهم محتاجين حاجة»، وماذا تريد المرأة أكثر من ذلك؟

بقي الدور على شهيرة، أن تحمد وتشكر الظروف وتؤدي واجبها المتوقع منها. فحين أتى الأطفال ليكملوا سعادة الأسرة، تراكمت الأعباء وامتلأت الأيام واحتاج الجميع (الزوج والأبناء) إلى الملاك الحامي، البطلة المضحية، الكتف الذي سيتسلقونه وصولًا لمكان ناجح وجميل من الحياة. ومن تكون هذه الشخصية سوى الأم؟

محمود احتاج إلى الزوجة المتفرغة التي سترعى بيته وتساعد في عمله وتسد كل جوانب الحياة الانشغالية عنه حتى يتفرغ لصعود سلالم المجد، والأبناء احتاجوا إلى الحب والرعاية والوقت والتواجد. ولأن فكرة تقسيم الوقت والعبء لم تكن مطروحة، ولأن مقترح تقاسم المجد الذي يتطلب تقاسم الأعباء لم يكن مقدمًا على طاولة الزواج (كما هو غائب عن معظم مثيلاتها، فطبق المهنة والمجد يقدم ساخنًا لرجل الأسرة لا لامرأتها)، ولأن العادات والتقاليد والنصائح الدينية وكلام الناس وتوقعات الأهل والأحبة كلها كانت تقول إن على شهيرة أن تفسح الطريق لمحمود حتى يخطو نحو المجد وتَكِن هي في البيت، فقد استسلمت شهيرة و«عملت الصح» وتنازلت عن حياة واعدة كانت لتحقق إبانها الكثير، لصالح الزوج والأبناء والواجب كما يقول شيوخ الدين، الذين هم جميعهم رجال بكل تأكيد.

وقد أتت «الصحوة الدينية» و«حملة الشيخ الشعراوي» لتحجيب الممثلات وإعادتهن إلى رحاب بيوتهن أفواجًا لتوائم الظروف الأسرية والتوقعات التقليدية من حياة شهيرة، فكان قرار الحجاب الذي سيسهل الخروج من مساحة الأضواء وإلى خارج الحياة الثرية التي كانت لتكون، ليصبح الحجاب والاعتزال مبرران قويان أمام نفسها لنفسها، تقنع من خلالهما عقلها دائم التفكير وروحها القلقة المتطلعة بأنها خطت الخطوة الصحيحة في حياتها، ليس فقط أسريًا، بل دينيًا كذلك، فهذه الخطوة ستدنيها من القبول المجتمعي والديني وتعينها على صد شهوات القلب عن الحياة والأضواء و«البلاتوهات» وخشبات المسرح، التي كان زوجها إبان ذلك يتمتع بها كلها ويعيشها إلى أقصى مداها. بالنسبة لمحمود، قرار شهيرة سيكمل الصورة التقليدية للأسرة ويؤمّن امرأة البيت التي يحتاجها، فيما يبني هو حياته ونجاحاته: زوجة محافظة كانّة في بيتها خدمةً لأبنائها ووقوفًا «وراء الرجل العظيم» كما علمنا المثل الشهير.

الكثير مما ورد أعلاه يدخل في باب التكهن، تكهن بُني أولًا على بعض أحاديث شهيرة الحالية التي تلمّح من خلالها إلى خسائرها وأحلامها الضائعة، وثانيًا على حيوات مئات الآلاف من النساء اللاتي نعرف ونسمع ونقرأ عنهن، واللاتي انغمرن تحت المياه الثقيلة للحياة الزوجية وأعبائها، ومتطلباتها وتضحياتها التي تتطلب حناية الظهر للجميع ليصعدوا فوقه إلى وجه الحياة، اللاتي رزخن أسفل دور الزوجة والأم الملاك التي، كما تصفها فيرجينيا وولف، تجلس دومًا أمام لفحة الهواء البارد لتصد عن أبنائها، وتقدم للجميع أطيب قطع الدجاج قبل أن تفرغ لنفسها في صحنها، والتي طبقًا لنصح وولف، لا بد من قتلها حتى تستطيع المرأة الإنسانة أن تعيش وتستمتع بالحياة. نعم، الحل من وجهة نظر وولف قتل الملاك، إنهاء نموذج الأنثى القديسة المضحية، لتحيا المرأة الحقيقية وتستمتع بالحياة.

إلا أن المؤكد هو النتيجة النهائية، ذلك المرار المستشعر في كلمات شهيرة كلما ظهرت في مقابلة، هذا التردد والتخوف والكتمان الذي تستنطقه كلماتها قسرًا عنها أحيانًا، فتجدها تقول لفظًا هنا أو تعبيرًا هناك يبوحان بحجم الخسارة المستقرة في نفسها. المؤكد أنها عادت حين غاب زوجها، وهو بالتأكيد غياب مؤلم وفاجع بالنسبة لها، إلا أنه إلى حد كبير حررها، أعادها للحياة ولشيء طفيف من الشهرة والأضواء، بل هو كذلك، إلى جانب التغييرات الفكرية دون شك، أخرجها من حالة التدين والحجاب والعزلة التي فرضتها هي على نفسها تبريرًا أو تهوينًا، مصاحبةً للخوف والاقتناع، لتعود مرة أخرى لخيال من خيالات حياتها التي كانت.

لماذا محمود ياسين وشهيرة هما من أكتب عنهما مثالًا؟ أتناول مسيرتهما هنا ليس فقط لشهرتهما أو بسبب معرفة بعض من ظروف حياتهما من خلال الإعلام، خصوصًا في المرحلة الأخيرة قبل وبعد وفاة محمود ياسين رحمه الله، وإنما كذلك لتقليدية أحداث القصة، وتقليدية شهيرة كشخصية إنسانية فيها. فهي رغم الأضواء والشهرة، تسمع في رنة صوتها خلال مقابلاتها رنة امرأة مصرية مطحونة بظروف الحياة، تلك التي غرقت تحت متطلبات الأسرة وضغوط الزوج الناجح، تلك التي أغلقت قلبها على أحلامها وتطلعاتها التي ما باتت أن انفجرت بعد غياب الزوج، ورغم كل ما سيكون من نقد وتجريح. عادت شهيرة للعلن ولشعرها الأشقر ولشيء من الظهور، عادت بعد أن مر الزمن وعزَّت الفرص وصعبت الظروف، لكن الرغبة في الحياة تجُب كل الصعوبات، والأحلام المكبوتة التي تتحول إلى «زبيبة تحت الشمس» تجف وتنحل من طول الانتظار، كما يصفها الشاعر الأمريكي لانغستون هيوز، تُحيي القلوب وهي رميم.

لربما يُغضب هذا المقال محبي محمود ياسين، وهم كثر وأنا ، إلى حد ما، منهم. لكن في الحقيقة، المقال ليس معنيًا به أو بشهيرة تحديدًا، إنما هو معني بارتباطهما كنموذج تقليدي، يبدو جميلًا وهادئًا ومتكاملًا من الخارج، الرجل فيه طيب محب كريم مع أهل بيته، وهو كل المطلوب لإخراس أي صوت اعتراض من المرأة وقتل أي حلم أو طموح لديها يتعديان هذه المنظومة محكمة الإغلاق. كم من فنانة أو شاعرة أو أديبة أو عالمة بقيت مخفية خلف جدران البيت الذي يحدد الواجبات والحقوق دومًا لصالح الرجل، وكم من حلم قُتل ومستقبل دُفن وطموح اهترأ تحت وطأة الواجب الأسري وبفعل مرور الزمن. كلما فكرتُ في هذه الخسائر، أحزن وأتذكر عيني شهيرة الجميلتين الناعستين، فيهما كل الحب وكل الحزن.