دونالد ترامب، الرجل الذي يفهم كل شيء، يعرف كل شيء، إذا ظن أحدنا (لا سمح الله) أنه قد جانبه الصواب، فهو خطأ المعلومة لا خطأه. لو أراد ترامب، لكان الأول في كل شيء، لو أراد لأمسك الهوى بيديه وتنفس تحت الماء. ترامب أيضًا أديب كبير لم تكتشفه عقول معارضيه الضيقة المتحيزة الجهولة.

***

عندما سُئل الشاعر الأمريكي «راسل أدسن» عن تعريفه لقصيدة النثر، ويبدو أنه سُئل كثيرًا عن ذاك التعرف حتى مَلّ، قال باختصار موحٍ: «هي فن يسرق من جميع الفنون، ولا يشبه أيًّا منها».

يبدو أن في كلماته وجاهة، خصوصًا أن قصيدة النثر أو «الكتلة» كما يطيب لعبد القادر الجنابي تسميتها، تبدو فنًّا مبركًا تمامًا. ما زالت تلك القصيدة المسكينة تحاول أن تجد لنفسها «اعترافًا» في الأدب العربي، فهي موجودة منذ 60 عامًا لكن دون أب، دون نسب يجعل قارءها يتجاوب معها.

قصيدة النثر مربكة وبِنْت جميع الفنون، لكنها ليست أي فن منهم. لكن الكلام ليس عن قصيدة النثر، ولا إشكالاتها، ليس عن مآلاتها وأيام اجتراء الجميع عليها. الكلام يسير على حوافها، كأنه يمشي على صراط بين جحيمين: الالتزام الأدبي، والفكاهة. وكلاهما مُغرٍ بالاسترسال، كلاهما محفز على التدفق حتى، فماذا عن المنزلة بين المنزلتين؟ هل ندرك لَظَى الجحيمين؟

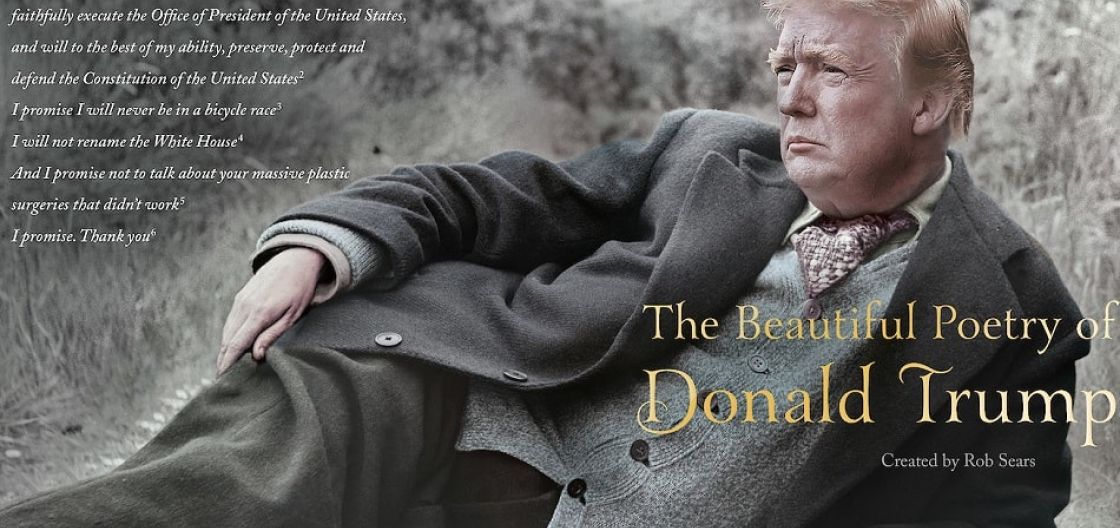

في الشهور الأخيرة من عام 2017، ظهر من العدم على موقع «أمازون» كتاب كان مفاجأة للجميع، حمل عنوان «The Beautiful Poetry of Donald Trump» (شَعر دونالد ترامب الجميل). حمل غلاف الديوان صورة تبدو ملفقة كصاحبها، دونالد ترامب، مستلقيًا على العشب في إحدى الحدائق، مستندًا بذراعه إلى الأرض، وعيناه تحدقان في الأبد (لا بد أن يكون الأبد بالطبع).

أما القصائد نفسها فقد جمعها ونظمها واستكشف طاقتها الشعرية الكاتب «روب سيرز»، الذي قدّم الكتاب بالرد على السؤال المتوقع حول التناقض الواضح في العنوان بين عبارتي «شَعر جميل» و«دونالد ترامب»، خصوصًا أن التحدي كبير، والمهمة لم تكن يسيرة، ذلك أن المعلوم عن ترامب عبر تغريداته وحواراته وخطاباته أن لغته محدودة، يخطئ في التعبير، كثير الهذر.

لكن سيرز استشرف في هذه الارتباكات اللسانية اتجاهًا جماليًّا، التقطه بدأب العارفين في الوصول، حتى خلص إلى هذه النتيجة.

دونالد ترامب: قصائد بين ذاتين

«تعلمتُ أفضل تعليم

أنا أعرف الكلمات

أفضل الكلمات»

انطلاقًا من ذاتين شعريتين، هي ذات ترامب ممثلةً في العبارات أو «الكلمات» على حد تعبيره، وذات المحرر في ترتيبها. المسافة بين الذاتين، واستثمارًا لوعي مفارقٍ لأثرها، كانت قصيدة «الهايكو» التي تعبِّر عن الشعرية الترامبية. هي المسافة بين المعرفة والاستخدام، تمامًا مثل الهايكو كما نعرفه، فترامب يعرف الكلمات لكنه لا يستخدمها. يعرف أفضل الكلمات لكنه يشير إليها فقط.

قصيدة الهايكو كذلك، تستثمر في مساحات الصمت أكثر من الكلام، تورط القارئ مع المشهدية التي تولِّدها، عليه أن يشارك في صناعته، من هنا تأتي طاقتها الشعرية. على القارئ التخمين، أن يدخل في متاهتها الدلالية ليجد ضالته، شيئًا من تطلعاته الوجودية نحو الجمال الشعري.

«أنا الأفضل

توقعتُ هبوط أسهل آبل

ولسوف أبني جدارًا عظيمًا

وقد بنيت من قبل عمارات بطول 94 محلًّا

يداي، هل هما صغيرتان حقًّا؟»

في هذه الجدلية، يذهب ترامب إلى مواجهة أصواته وهواجسه الشخصية من ناحية، وتطلعاته من ناحية أخرى. إنها حوارية الماضي والمستقبل، يجرب فيها دمج الحسي المشاهَد بالذاتي المجرد، محاولًا تأكيد أن صِغَر يديه لم يتعثر في المجاز، فهو قادر على الفعل. يداه ههنا تتجاوزان وجودهما الفيزيائي إلى استعارة «القدرة» في منجزه التاريخي. كيف يمكن ليدين صغيرتين أن تبينا ناطحات سحاب بطول 94 محلًّا؟

ترامب: زيف العنصرية والذكورية

«أنا من يملك علاقات عظيمة مع السود

كنتُ بجانب تايغر وودز في فترة محنته

أوبرا، أحب أوبرا. أوبرا ستكون دائمًا اختياري الأول

كانييه ويست، أحبه أيضًا

أعتقد أن إمينيم رائع، ومعظم الناس يعتقدون أني لا أحبه

هل تعلمون؟ ورد اسمي في أغنيات السود أكثر من أي اسم آخر في الهيب هوب

أنتم العنصريون، لا أنا»

في هذه القصيدة، يكشف ترامب عن ثقافة مغايرة، عن الانزياح الذي مارسه على الدالِّ بعيدًا عن مرجعه. «السود» هنا لم يعد مجرد لون بشرة بل اعتقاد ترامبي خالص، إنه «ثقافة» ورّط القارئ في تلقيها. بدأها أولًا بذكر أسماء ثلاثة من مشاهير السود الأمريكيين، «تايغر وودز» أسطورة الجولف، ثم «أوبرا وينفري» ملكة الإعلام والبرامج الحوارية، فـ«كانييه ويست» مغني الراب الشهير.

لكن لأنه أراد أن يوقع القارئ في شِرْك المفهوم، فقد ذكر إمينيم، أحد أيقونات الراب الكبار. إمينيم أبيض بالطبع، لكن من قال إن البياض في لون البشرة؟ إمينيم يغني موسيقى برز فيها السود، خرجت من أحيائهم، يرتدي ملابسهم، يتكلم لغتهم، فلا بد أنه منهم.

من يستطيع الآن أن يلوم ترامب؟ لا أحد بالطبع. لو قال له أحدهم إن إمينيم ليس أسود، لرد عليه ترامب من فوره: أنت عنصري. هكذا تُعَري الذات نفسها ومَن حولها بإعادة مُساءلة المفاهيم، لتصير اللغة الشعرية كما نعرفها واحدة أصلها في الاستعارة كمقوم أساسي لماهيتها.

«أنا أحترم النساء، أحب النساء، أقدر النساء

الفَرْج باهظ

لا اعتذار بعد الآن، تقبل التجاوز»

ثَمّة حضور مربك للأنثى في قصيدة ترامب، فهي بالنسبة إليه عالَمين لغويين غريبين عن بعضهما: الأول إلزامي بالإقرار باحترامها وتقدريها ومحبتها، والثاني نفسي، يتحرك كعناصر عضوية في القصيدة ليعبِّر عن خيالاته، حتى اختصرها في «فَرْج». هنا تتخلى الذات عن تحفظها المجازي ومشهديتها اللازمة إلى تعبيرها عن أدق تفصيلها. اختصارها ليس إلا تعبيرًا عن رؤيته دون حواجز بلاغية، الدالُّ ملتصقًا في المدلول، وكأنه يعمَد إلى التقشف اللغوي ليعبِّر كما يريد.

«توم برادي يحبني

شعب نيويورك، يحبني

شمال نيويورك، أنا أكثر شعبيةً ممن عاشوا هناك

السائقون يحبونني

هل تعرف من يحبني؟ حزب الشاي، الإنجيليون

أولادي لا يمكن أن يحبوني أكثر حتى إذا قضيت معهم وقتًا أطول مما أقضيه 15 مرة

الأطباء البيطريون يحبونني

الأميركيون الأفارقة يحبونني

الآسيويين يحبونني

كثيرٌ من الإسبانيين يحبني

معظم المحافظين يحبني

المجتمع يحبني

أنت سوف تحبني

أو ستُفاجأ بسخف حياتك»

كل هذه المحبة نابعة عن طموح، أن لا ينجو أحد من محبته، لا فرصة للنجاة على ما يبدو. هو القدر الواقع لا محالة، وهو الشاعر الذي يعرف كل الكلمات، معدوم العنصرية، واسع الحيلة، متّقد الذكاء، عالي التعليم، مقدِّر النساء. من الذي يمكن أن لا يحبه؟

الجهد الذي بذله محرر ذلك الكتاب يغري بشدة لتكراره مع عدد من الزعماء والرؤساء العرب، وكم سيكشف عن شعريات ضلت طريقها إلى التهتهة السياسية، فهل نملك الشجاعة لنكون بتلك الطلاقة؟